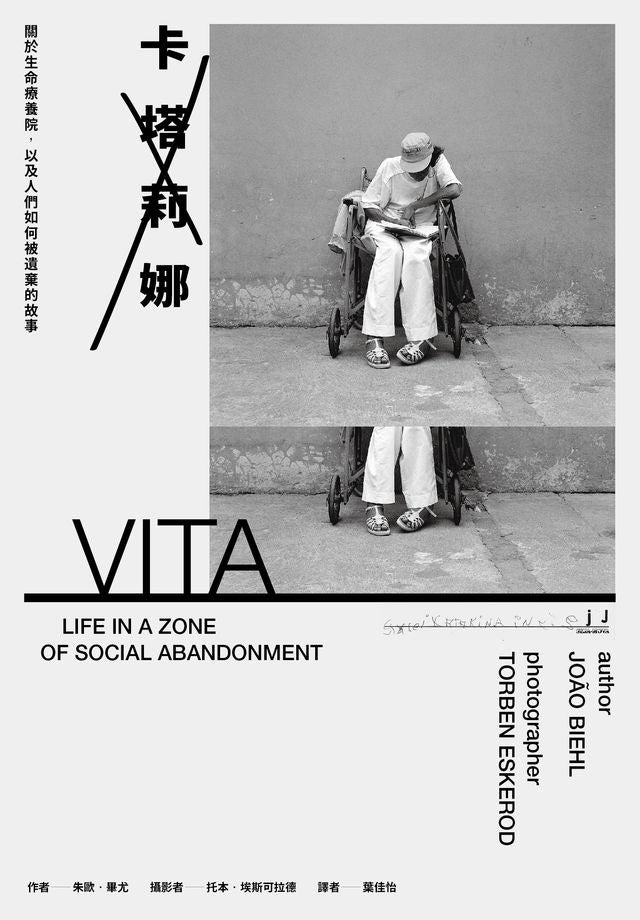

卡塔莉娜:关于生命疗养院,以及人们如何被遗弃的故事

卡塔莉娜:关于生命疗养院,以及人们如何被遗弃的故事

Author: 朱欧‧毕尤

Publisher: 左岸

Publishing Date:

SKU:旅行(台港)

Low stock: 1 left

Couldn't load pickup availability

「愛是被棄者的幻覺。」她在他者的身體上尋找愛,最後卻落得支離破碎又欲望過剩的下場。無論在愛、性,還是書寫中,卡塔莉娜都在逼近現實,也就是自己被留在這裡等死的現實。 這裡叫作生命療養院,是活著的人不再被當作人時去的地方。 Vita,拉丁文中「生命」的意思。巴西的阿雷格里港市有一間療養院,名字叫作「vita」。 「生命療養院」創立於1987年,一開始是一間收容毒癮跟酒癮患者的康復中心,然而沒過多久就擴大了守備範圍,有愈來愈多被家人斷絕關係的人──包括精神病患、殘疾者、失業和無家者──被親戚、鄰居、醫院和警方直接「丟」到這裡。任何一個大城市的角落,可能都有一間像這樣的「生命療養院」。被丟進這裡的人無人聞問,沒有人權,也沒有人需要為他們的處境負責。他們本人往往也不清楚、或記得,自己怎麼會來到這個地方。 卡塔莉娜就是其中之一。她是生命療養院的院民,但她跟其他院民有點不同,她總是寫個不停。她說她在寫自己的「字典」,她想把自己的故事記下來。 人類學家畢尤長期研究全球公衛議題,尤其關注社會邊緣人及窮人如何在既有的社會結構及醫療體制中得以存活。1995年3月,他進入生命療養院,開始和裡面的人,包括院民、志工、統籌者一起工作,他想找出城市裡這些許許多多的「Vita」是如何產生,以及那些發生在「卡塔莉娜」們身上的故事。 《卡塔莉娜》有兩條主軸,畢尤一方面探求「生命療養院」這類機構在90年代形成的原因,並將其納入拉丁美洲新自由主義、當代家庭關係崩解、精神病院去機構化、症狀及用藥爭議等脈絡,試圖從公衛及國家框架,為身處其中的每一位患者,還有患者家人、醫護人員、志工們,搭建一個合理且能容身的舞台。 另一條主軸則是撰寫卡塔莉娜的生命史。畢尤透過一場又一場的訪談、追查各式機構的醫療紀錄,拼湊出卡塔莉娜的故事。她的家人為何丟下她?她被丟下的原因,到底是心理上的病、還是身體上的?而在重構卡塔莉娜身世之際,畢尤慢慢看懂了卡塔莉娜的「字典」,懂了她是如何被一個社會所殺,終致邁向真正死亡。 畢尤在序章提了一個很哲學,也很人類學的問題:什麼才是真實? 人類學者田野時念茲在茲的「在地觀點」,在生命療養院得到了最大挑戰:你該如何相信,甚至理解一群可能的瘋子說的話? 自始至終,他們的人生訴說的是一個規模更大的故事,也就是像生命療養院這樣的地方,是如何在貧窮家庭及城市生活中扮演了不可或缺的角色;以及社會認同的過程是如何建構了一個人,或讓一個人死去。 「她向我們介紹了一個跟我們不一樣的世界,但仍能觸及痛處;而透過這個世界,我們有機會讀到她和我們面臨的不同社會性生活及人的境況。透過接觸她的人生及書寫,我們也是在處理自己的問題。『我寫是為了讓自己理解,但,當然,如果你們都理解了,我會非常滿足。』」 得獎紀錄 高等研究學院(School for Advanced Research),J. I. Staley Prize 應用人類學學會,瑪格麗特・米德獎(Margaret Mead Award) 都市、國家和跨國/全球人類學學會,利茲都市人類學獎(Leeds Award in Urban Anthropology) Benjamin L. Hooks社會變遷研究所,傑出圖書獎 人文人類學學會,特納民族誌寫作獎(Victor Turner Prize for Ethnographic Writing) 心理人類學學會,斯特林獎(Stirling Prize for Best Published Work) 醫學人類學學會,艾琳巴斯克獎(Eileen Basker Memorial Prize)

Share