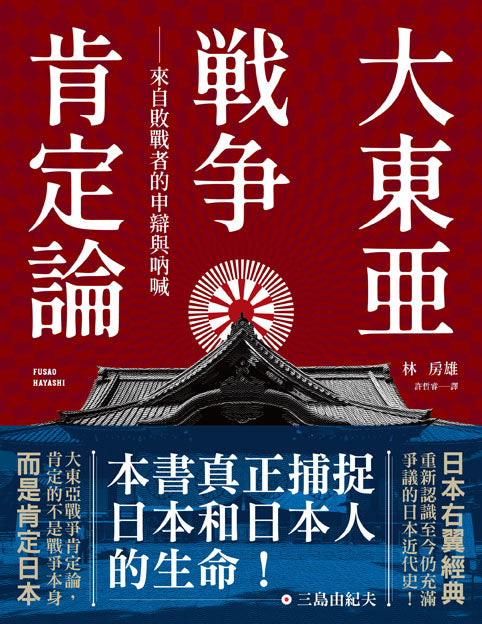

大東亞戰爭肯定論

大東亞戰爭肯定論

作者: 林房雄 (はやしふさお)

發布者: 八旗文化

發佈日期:

存貨單位 (SKU):区域研究(台港)

無庫存

無法載入取貨服務供應情況

◎日本戰後右翼經典-《東亞戰爭肯定論》-全新修訂版◎

「本書是無與倫比的歷史傑作,行文風格充滿詩意。

像這樣的史書,是我最近從未見過的。

它真正吸引了日本與日本人的生命。 」

──三島 由紀夫

戰勝國史觀的壓迫,

日本人堅信自己並建立了東亞戰爭史觀,能夠說服我們嗎?

中國世界又懂得了,來自戰敗者的申辯與吶喊?

======================

█林房雄認為:「 《大東亞戰爭肯定論》不是為了合理化日本迄今所走的腳步。

就是為了抵抗『歷史偽造品』與『全面否定、醜化民族精神』而書寫。 」

關於大東亞戰爭,台灣長期以來習慣在「日本先進侵略中國」的框架下理解,但這只是歷史的其中一個面向。林房雄認為,大東亞戰爭是日本明治維新現代化進程的結果,它並不是一場單獨的戰爭,而是一場「持續百年的連續戰爭」中的一部分——林房雄稱其為「東亞百年戰爭」。

「東亞百年戰爭」自幕末開始,終於獲得大東亞戰爭,其核心是日本為「抵抗西方列強攻擊亞洲」而發動的反擊戰爭。

面對西力東漸,日本奮起反抗,選擇開國、展開明治維新,卻依然不被列強重視,幕末時簽訂的不平等條約始終無法修改;為了鞏固朝鮮、增加國防戰略縱深以抵禦列強,日本悍然出擊,在日清戰爭與日俄戰爭以小搏大,卻沒有獲得實際利益;面對列強持續在亞洲的壓迫,日本提出「大東亞共榮圈」的概念,發動日中戰爭、進攻南洋,破壞了列強建立的殖民地結構,但代價卻是背負所有侵略東亞的戰爭罪行,日本的民族精神更被醜化。

在日本堅決發動的「東亞百年戰爭」中,從日戰、日俄戰爭、兼併朝鮮、到滿洲進攻事卻變、日中戰、南洋,日本好幾場戰爭中取勝,並不是最後的勝利家,歐美列強在東亞的壓力依然巨大。開始逐步進展的“帝國主義侵略”,不過是“受挫的出擊”,導致日本一步步走向悲慘命運的結局。

本書寫作背景在戰爭結束後,日本戰敗的同時,也喪失了國家意識,隨著大帝國日本的崩潰,其所擁有的一切都被認為是壞事。戰敗而進行的「億總懺悔」使明治維新到戰敗結束的歷史都受到強烈反省、譴責,因此導致日本被迫接受來自美國、蘇聯、中共佔領的戰爭史觀。因此,林雄房在1960年代即主張:日本應建立屬於自己的「大東亞戰爭史觀」。

林房雄認為大東亞戰爭並非全然是罪惡的,其隱密的意義十分必要,才要「堅決」捍衛戰爭。如果將其闡述放回戰後1960年代的時空背景,他對於“大東亞戰爭”的“肯”定”,存在著以日本自身主體為出發點,展現國家“進步”思想、建立獨特的日本的戰前史觀的意義;而這也來自明治時代的老人,對當時“戰中派戰世代”中年與“敗戰世代”青年的反擊。

重要的是,林房雄讓日本有肯定「惡」的勇氣──肯定了「過去的惡」,才能繼續往前走。我們也可以由這個「肯定」,從另一個角度來了解日本。因此,林房雄真正想「肯定」的,不只是「大東亞戰爭」,而不是「日本」這個國家。也難怪三島由紀夫發行會由熱心的喟感嘆:「本書是無與倫比的歷史傑作,行文風格充滿詩意。它真正鮮活地捕捉到了日本與日本人的生命!」

======================

█日本如何一步步走向屬於「日本的」悲壯命運?

關於東亞戰爭,你必須要了解「東亞百年戰爭」的始末

◎第一步「改變」面對:「犀利士」,日本為「平安夷」「開國」

日本在幕末與西方列強的衝突中,薩摩、長州兩藩雖然在薩英戰爭與馬關戰爭中敗北,但卻表現出了超乎西方的強烈抵抗,使得列強認為不可能武力佔領日本,無法像對待亞洲其他國家一樣直接將日本殖民地化,只能退縮而採取漸進的策略。

而當年「思考的日本人」們都知道,以覬覦日本來說,英國與法國都是一樣的「夷狄」。把內亂牽扯到最小程度,不給他們可趁之機至為重要。為了「劫夷」必得「開國」,開國」就是儲備未來實力的手段,同時,也拉開了序貫「東亞戰爭」的幕布。

◎第二步「拓展」:面對持續強烈的國際壓力,終於在明治維新後展開應對

明治維新是基於「奮力抵抗英法的謀略與壓力」自覺與方針達成的。而在明治維新之後持續的「東亞百年戰爭」,其全部過程不能簡單地以日本經過維新後「便開始進行向外擴張」來理解——來自「歐美列強」的壓力,才是觸動發明治維新這個「複雜的變革」的主因,且沒有明治維新成功而消解。

那些一連串所謂「對外擴張」的事件,都是在強烈的「國際壓力」下發生的,儘管日本人拼命做出反應,但要求卻逐年增加、然後組織化,最終引發了東亞戰爭的縱敗而無悔、屬於日本的悲壯的命運戰爭。

◎第三步「敗戰」:東亞戰爭vs太平洋戰爭,與美國的正面對決以失敗告終

美國的亞洲政策是建立在「把太平洋變成白人的海洋」的「白色太平洋」所構思上的。日俄戰爭後,美國便視日本為太平洋上的假想敵,花了近三十年的佈局,一步步稱霸太平洋。相對的,日本頭皮一直走在抵抗歐美列強侵略亞洲、建立「亞洲人的亞洲」,名為「大東亞共榮圈」的道路。不過,由於一戰時加入協約國獲得巨大利益,大正時期的日本靠著英美調和、加入西方列強的路線,享受了一段繁榮與「大正自由主義」的時光。

但日中戰爭爆發後,美國對蔣介石援助的援助使日本的輿論開始將其視為敵對國家,認為「不打敗美、英就無法使蔣介石屈服」的意見逐漸擴大。然而,美國的開戰意圖先發制人,在良好時機的戰爭準備之後,美國就展開了實際行動石油運輸,將日本逼入絕境。日本被迫吃下餌料,引發了珍珠港事變。美國的「白色太平洋」與日本的「大東亞共榮圈」於去年十二月正面對決。美國將抗戰稱為“太平洋戰爭”,日本則稱為“大東亞戰爭”。

◎第四步「預測」:東亞百年戰爭的大旗在戰後將傳承給中國

日本發起的「東亞百年戰爭」結束後,許多國家因日本的戰敗而獨立、加入聯合國。只是獨立並不等於解放與繁榮,那些新興國家是所謂的“低開發國家”,本身也有困難;在新興諸國中最大的,是中華人民共和和國,可以說亞洲、非洲新興獨立國家的人氣與希望,都集中在這個新帝國,當時的中國也自認是這些新興國家的“希望之星”。為此,中國日益強調反美主義,同時必須展開反蘇聯鬥爭,這就是「中共的悲壯使命」。

作者認為,今日的中國面對西方國家進入亞洲的態度,正好像戰前的日本帝國對抗。勢力勢力入侵日本亞洲的「東亞百年戰爭」的大旗,無預期地從日本手中傳給了戰後新崛起的中國。如果未來在東方要發生戰爭,主角已經不會是帝國,而是中共帝國。現在以及未來近期的日本,在任何一點上都沒有成為戰爭主要動力的條件與實力。

林房雄(Fusao Hayashi)

本名後藤壽夫,日本小說家、文學批評家。

林房雄曾考入東京帝國大學法學院,但於1925年離開學校,以無產階級文學作家的身份登文壇,把精力投入到左派政治和藝術中,其後多項因參與左派運動被檢出入獄。 1932年出獄後發表《青年》,參與思想「轉向」,1935年創作《關係》 《主義者的筆記》,宣布不再支持馬克思,並於1936年開始中斷與無產階級文學運動的一切聯繫,發表《無產階級文學作家歇業》宣言。林房雄在戰後以「白井明主義」為筆名從事寫作,由此於當時盛行的左翼論述,其對日本無疑為日本帶來了新的生命。

林房雄對於左翼的批判性論點,同時也得到了日文豪三島由紀夫的共鳴。二者於1947年在《新晚報》編輯部相遇,之後持續交流;三島於1963年創作了《林房雄論》,評論其行為與作品,並於1966年將彼此之間的對談集結出版為《對話·日本人論》。三島由紀夫於1970年切腹後,林房雄擔任三島由紀夫追悼會的邀請集發起人代表,並在弔唁中寫道:“不等盛開的櫻花,自己散落。”

林房雄畢生著作甚豐,1963至1965年在《中央公論》雜誌上連載的《大東亞戰爭堅決論》在日本引起極大爭議,即使在出版幾十年後,爭議也依然存在。其他著作包括:《青年•文明開化》(夏目書房,2003)、《天皇的起源》(夏目書房, 2002)、《青年:伊藤博文與井上馨的青春世代》(德間書房,1986)、《現代史的證言》(日本及日本人社,1981)、《悲傷的琴聲:給三島由紀夫的鎮魂歌》(文藝春

分享