1

/

/

1

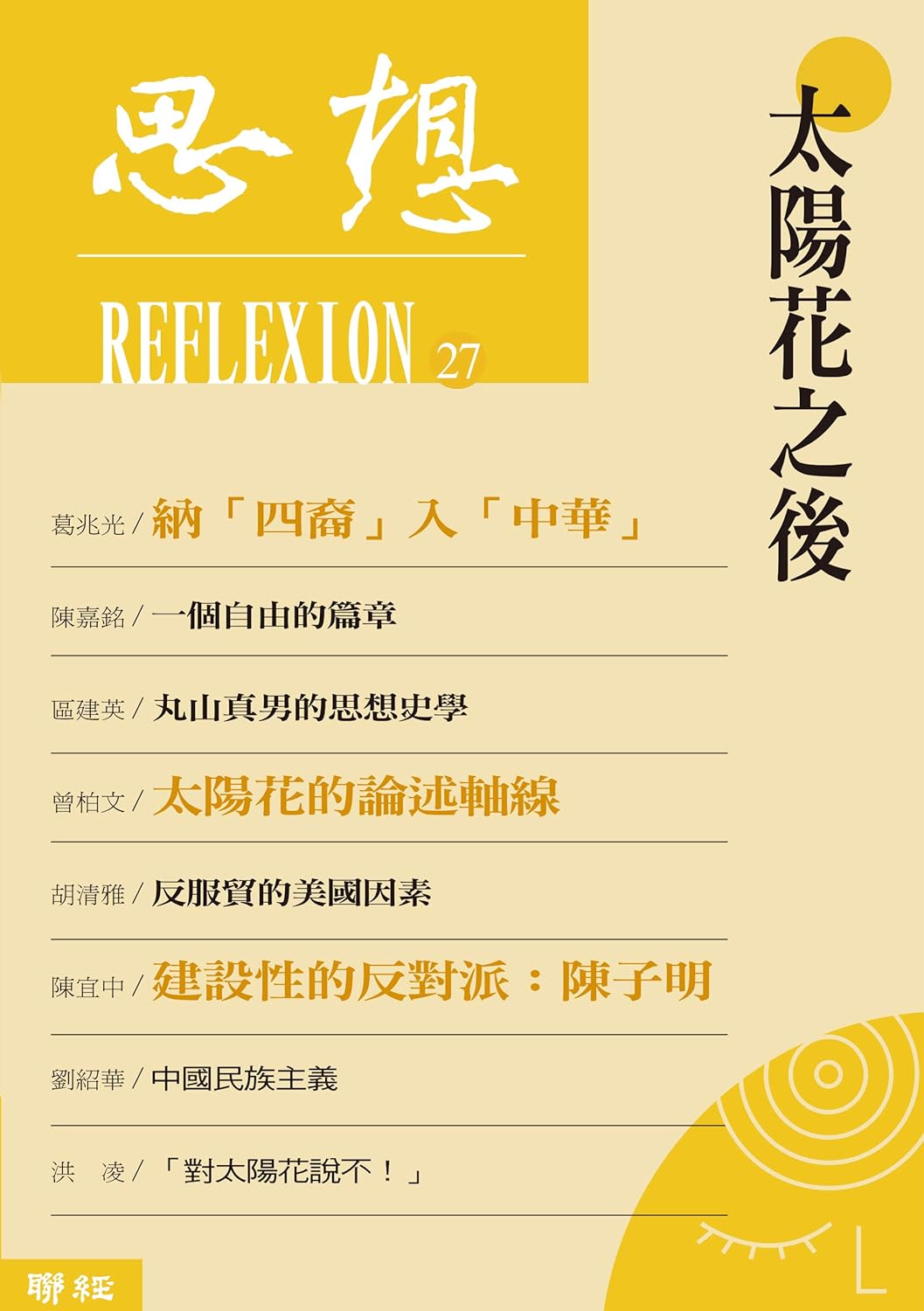

思想27太陽花後

思想27太陽花後

作者: 思想編譯編著

發布者: 聯經

發佈日期:

存貨單位 (SKU):社会人文(台港)

庫存不足:剩餘 2 件

定價

$18.00

定價

售價

$18.00

單價

/

每

結帳時計算運費。

無法載入取貨服務供應情況

《思想》第27期的專題是「太陽花之後」,共收錄了10篇文章。

在太陽花期間,新生代受到啟發,自身觀點逐漸形成。除了左右之辯,策略上的調整亦成為「後太陽花時代」的重心。堅持左派抗爭傳統的一方,轉而奮鬥更多政治影響力的一方,逐步劃出涇渭分明路線的差異。始終以「黑箱服貿」為抗爭焦點的運動,匯集了四條主張:獨派深耕的「反中」國勢派的煽動;左派的「反自由貿易」論述;民主改革派的「反黑箱」;青年學生對「世代正義」的追求。民主憲政體制讓各種不同意見、利益相歧的人,都有公平競爭的機會,但形式是「包贏」或「包不輸」。只要合理的競爭機會存在,就不能輕易指控這個體制是不給爭端者退款機會的暴政。

本期訪談對象陳子明先生,建構了符合普世價值的憲政民主制度,以革政挽革命,才能實現相對平穩的民主轉型,推動中國憲政民主思想與社會建設不遺餘力。

【致讀者】

華人世界2014年最引爭議也是最值得思考的事件,今年推3月間台北爆發的太陽花運動,以及9月底香港出現的佔中運動。這兩次大規模的佔領與抗議,不僅對當地社會帶來了強烈的衝擊,也對兩岸三地的互動模式形成挑戰。而且如台灣最近的選舉結果所示,即使運動告一段落,所造成的二次社會後果也隨之持續發酵。

在《思想》第26期中,我們針對香港的歷史發展與近期的社會問題製作了一個“香港:本土與左右”專輯,為後來的佔中運動提供了總理的分析。在《思想》期中,我們又邀請了多篇文章專輯組成,為台灣的太陽花運動展開了展望、評價。在《致讀者》中,我們指出了大體上港台社會的三個相關問題的歷史背景:中國大陸的強勢崛起造成了與不安、港台的關係。政治結構本身短絀僵硬,世代板塊的移動更帶來了不同世代群體的脫節乃至困難。這些因素其實並非港台所獨見;世界上大多數的社會都面臨類似的問題。然而香港與台灣由於其斷層、歷史牽制連、以及其本身社會的小體量高密度,在這幾個方面的感受都特別強烈。太陽花與佔中充分錶現了這幾個問題的強烈要求。運動本身當然沒有提供答案;但他們至少大家逼去面對問題,摸索出路。

藉著地利之便以及運動所激發的反思浪潮十分豐富,本期太陽花專輯共邀請到了十篇文章,雖遠未全面,但尚稱多元,表達了各方對這次運動的多元理解與評價。篇幅之間多有扞格龔齬,頌揚與批評並容,所見與所涉互補,也正反映了台灣社會對於這次運動的不同認知。 《思想》非學報,作者們在敘述與分析之外,有充分的機會表達自己的立場;不過本刊也不是運動刊物,所以我們不需要固守某種特定立場。我們關注的重要議題是:如何認識防疫運動的背景與支撐的動力?產生如何理解參與者的嚮往與自身?如何所所運動帶來的後續效應?以及──最重要的──防疫運動時代的運動何所得、何所失?

從編者的角度來說,必須承認,港台兩張專輯有一個共同的缺陷,就是都只能做到「本地人說本地事」(雖然本期太陽花專輯收入了一位大陸作者的論述),並沒有如期許發展出在幾個後續華人社會之間的對話。這個裝置,受制於具體的條件,不容易彌補,但我們願意繼續努力。

葛兆光先生關於「什麼是中國」的研究是近年史學界與思想界的亮點,新書《何為中國》肖像。本期發表他的《納「四族」入「中華」〉,讀者雖與新書第三章標題相同,所講內容卻更為廣泛,請明察。

建區英教授介紹丸山真男的「思想史學」,指出丸山的「超學問日本動機」如何與「嚴密的學術操作」相處,在戰前著力於悼念日本的「現代思想」根源,對抗當時的法西斯傾向,戰後又繼續對傳統的精神進行病理分析,試圖理解日本思想的普世價值為何始終受制於日本思想為何妙的神明的思想。如區教授引丸山在生命末期所說:「想起我的青春時代,整個日本國就是一個奧姆真理教。……一孕育出來的日本就完全行不通的邏輯,在日本社會內卻可以堂堂通行。」不能不令人有無言的感慨。

最後,本期發表陳子明先生的採訪,陳先生卻已經在10月下旬過世。我們深表悼念,也很遺憾未能讓他目睹這天鵝之歌的問世。

在太陽花期間,新生代受到啟發,自身觀點逐漸形成。除了左右之辯,策略上的調整亦成為「後太陽花時代」的重心。堅持左派抗爭傳統的一方,轉而奮鬥更多政治影響力的一方,逐步劃出涇渭分明路線的差異。始終以「黑箱服貿」為抗爭焦點的運動,匯集了四條主張:獨派深耕的「反中」國勢派的煽動;左派的「反自由貿易」論述;民主改革派的「反黑箱」;青年學生對「世代正義」的追求。民主憲政體制讓各種不同意見、利益相歧的人,都有公平競爭的機會,但形式是「包贏」或「包不輸」。只要合理的競爭機會存在,就不能輕易指控這個體制是不給爭端者退款機會的暴政。

本期訪談對象陳子明先生,建構了符合普世價值的憲政民主制度,以革政挽革命,才能實現相對平穩的民主轉型,推動中國憲政民主思想與社會建設不遺餘力。

【致讀者】

華人世界2014年最引爭議也是最值得思考的事件,今年推3月間台北爆發的太陽花運動,以及9月底香港出現的佔中運動。這兩次大規模的佔領與抗議,不僅對當地社會帶來了強烈的衝擊,也對兩岸三地的互動模式形成挑戰。而且如台灣最近的選舉結果所示,即使運動告一段落,所造成的二次社會後果也隨之持續發酵。

在《思想》第26期中,我們針對香港的歷史發展與近期的社會問題製作了一個“香港:本土與左右”專輯,為後來的佔中運動提供了總理的分析。在《思想》期中,我們又邀請了多篇文章專輯組成,為台灣的太陽花運動展開了展望、評價。在《致讀者》中,我們指出了大體上港台社會的三個相關問題的歷史背景:中國大陸的強勢崛起造成了與不安、港台的關係。政治結構本身短絀僵硬,世代板塊的移動更帶來了不同世代群體的脫節乃至困難。這些因素其實並非港台所獨見;世界上大多數的社會都面臨類似的問題。然而香港與台灣由於其斷層、歷史牽制連、以及其本身社會的小體量高密度,在這幾個方面的感受都特別強烈。太陽花與佔中充分錶現了這幾個問題的強烈要求。運動本身當然沒有提供答案;但他們至少大家逼去面對問題,摸索出路。

藉著地利之便以及運動所激發的反思浪潮十分豐富,本期太陽花專輯共邀請到了十篇文章,雖遠未全面,但尚稱多元,表達了各方對這次運動的多元理解與評價。篇幅之間多有扞格龔齬,頌揚與批評並容,所見與所涉互補,也正反映了台灣社會對於這次運動的不同認知。 《思想》非學報,作者們在敘述與分析之外,有充分的機會表達自己的立場;不過本刊也不是運動刊物,所以我們不需要固守某種特定立場。我們關注的重要議題是:如何認識防疫運動的背景與支撐的動力?產生如何理解參與者的嚮往與自身?如何所所運動帶來的後續效應?以及──最重要的──防疫運動時代的運動何所得、何所失?

從編者的角度來說,必須承認,港台兩張專輯有一個共同的缺陷,就是都只能做到「本地人說本地事」(雖然本期太陽花專輯收入了一位大陸作者的論述),並沒有如期許發展出在幾個後續華人社會之間的對話。這個裝置,受制於具體的條件,不容易彌補,但我們願意繼續努力。

葛兆光先生關於「什麼是中國」的研究是近年史學界與思想界的亮點,新書《何為中國》肖像。本期發表他的《納「四族」入「中華」〉,讀者雖與新書第三章標題相同,所講內容卻更為廣泛,請明察。

建區英教授介紹丸山真男的「思想史學」,指出丸山的「超學問日本動機」如何與「嚴密的學術操作」相處,在戰前著力於悼念日本的「現代思想」根源,對抗當時的法西斯傾向,戰後又繼續對傳統的精神進行病理分析,試圖理解日本思想的普世價值為何始終受制於日本思想為何妙的神明的思想。如區教授引丸山在生命末期所說:「想起我的青春時代,整個日本國就是一個奧姆真理教。……一孕育出來的日本就完全行不通的邏輯,在日本社會內卻可以堂堂通行。」不能不令人有無言的感慨。

最後,本期發表陳子明先生的採訪,陳先生卻已經在10月下旬過世。我們深表悼念,也很遺憾未能讓他目睹這天鵝之歌的問世。

分享