冷戰到底有多冷:人民眼中的冷戰世界

冷戰到底有多冷:人民眼中的冷戰世界

益田肈

台灣商務印書館

無庫存

無法載入取貨服務供應情況

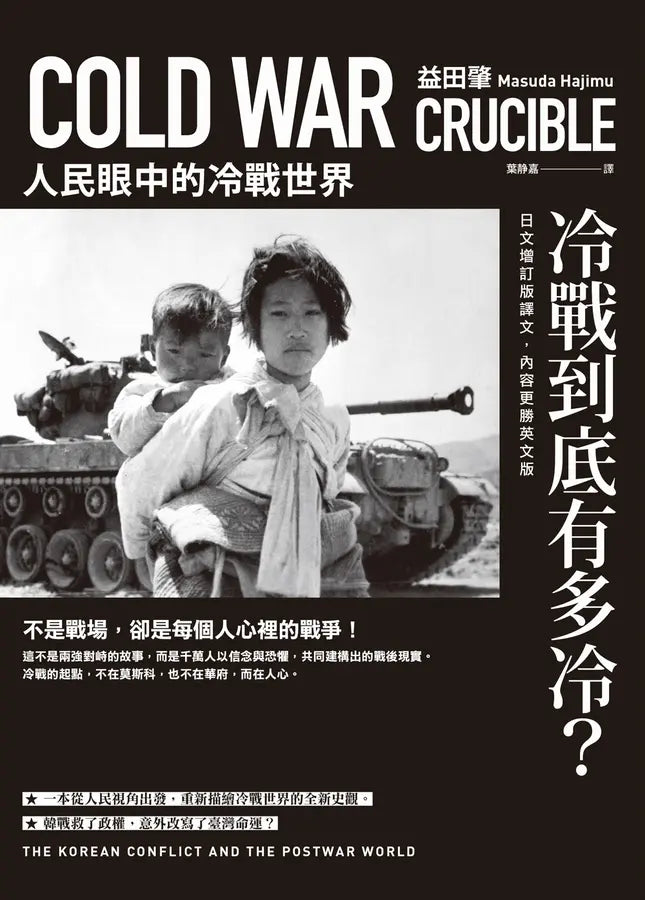

不是戰場,卻是每個人心中的戰爭!

冷戰並不是兩強之間的對抗,而是萬人共同關注的戰後圖像。

從美國、中國、台灣到日本與歐洲,

本書帶你走進一段「被相信」的歷史現實。

▍我們以為冷戰是美甦的棋局,其實是無數人共同關注的世界秩序

這不是一部描寫軍事領袖決策或衝突的國際關係史,而是涵蓋國界、深入日常的「集體當下」。

書中詳細分析各地人民如何在媒體、教育、社會運動與流言中,被迫選邊站、製造敵人、扮演忠誠的「冷戰公民」。

從家中到學校,從社區舉報到自我審查,冷戰不僅是國與國之間的對抗,更是深入人心與生活的規範訓令。在這裡,「冷戰」不是由上而下的指令,而是跨越無數草根階層的參與及選擇,逐步建構出的現實。

這是一場沒有硝煙、卻又深入人心的社會動員──由信仰、恐懼與選擇共同建構冷戰世界。

▍正在進行遠方的戰爭,意外改寫台灣命運

1950年,朝鮮半島爆發的戰爭,點燃了台灣歷史的轉捩點。

到底是美國冷落、幾乎放棄的孤島,因韓戰爆發而成為冷戰前線。

美軍第七艦隊開進台灣海,國民政府獲得喘息,美源而來,台灣協助踏上另一條歷史走勢。

政權穩定,美援接踵而至,島嶼也隨之進入長期恐怖戒嚴、全面啟動與白色的年代。國家強化敵我邊界,人民則遍佈各處監控與噤聲的體制清洗。

這不僅是一段歷史記憶,更是理解今日社會與集體心理的關鍵時刻。

【本書內容】

「所有政治-神聖化是全球政治,實際上都是在地的。」美國前議長歐尼爾(Thomas P. O'Neill)

我們以為冷戰是美蘇陣地的對弈,其實這是一場無數人參與其中的全球社會動員。本書從「人民」的角度重新描繪冷戰,從1945年戰事結束後的美國、中國、台灣、日本、韓國、防疫出發,揭示冷戰如何滲透進人們的家庭、學校、社區與生活。崇拜、信仰與選擇所建構的「想像現實」。它不僅發生在領袖之間的博弈,更是一場日常生活中的戰爭——從恐懼審查到社區舉報,從國家機器到監控,每個人都被捲入家庭傳染病的規訓。這不是兩強對峙的故事,而是無數人以恐懼與恐懼,在恐怖主義的世界中,親手目睹的戰後現實。

作者益田肇以全球史與社會史視角,詳細剖析韓戰如何引發全球動員,首次引發赤色清洗、白色恐怖、麥卡錫主義與各地社會整齊行動。實體是美國的麥卡錫主義、日本的赤色清洗、中國鎮壓反革命分子,甚至是台灣的白色恐怖,都是藉用「對抗共產主義」之名,行「排除社會異議」之假實,最終達到所求的內部穩定。一個存在於社會大眾「想像」中的冷戰框架就在這樣的脈絡下形成。

益田肇指出,人們並非冷戰的旁觀者,而是積極參與、深受影響的行動者——正是他們共同關注了我們今日所理解的冷戰世界。

本書原版自哈佛大學出版社發行以來,在全球引發熱烈反響。繁體中文版譯自作者大幅增修與重新架構後的日文版本,內容更勝英文版。共書由十章組成,並依大致主題共分為三部分。

第一部「互相影響的世界」:聚焦於1945至1950年,第二章聚焦於1950年6至7月,全球各地如何關注韓戰爆發的消息,以及這個消息如何引發了對第三次世界大戰的恐懼、如何使冷戰相關的恐懼變得更加現實。

第二部「社會的時代第六章」:包含了第三至章,關注了1950年夏天至1951年初,約六個月的可疑時期。詳細探討美中之間最終導致參與韓戰的決策過程,並揭示市井小民如何參與政治與歷史的形成。第三和第四章分別探討了華盛頓和北京有關參與韓戰的決策過程,但重點在於,無論華盛頓或北京,推動其參戰的決策關係,更多的是有關大眾情緒和國內政治動向的「印象政治學」的著作。

第三部「同時性的世界」:包含第七至第十章,主要處理的時間是1950年秋天至1952年前後。透過揭露世界各地同時發生的社會清洗風暴,從而分析韓戰期間暴露的社會缺口和裂縫,是如何被「解決」的其中包括美國的麥卡錫主義(第七章)、英國的對勞工運動的抗壓和日本的赤色淨化(第八章)、中國的“鎮壓反革命運動”(第九章),以及台灣的“白色恐怖活動”的“非恐怖恐怖活動”的“非疫主義革命運動”(第九章)。

【本書特色】

★一本真正從人民視野書寫的冷戰史:權力菁英敘事回到家庭、社區、學校的第一個現場。

★揭露冷戰如何滲透日常生活、集體情緒與國家預警。

★完整收錄日文增修版內容,全書近三十萬字,補足原英文版本未曾揭露的地區與觀點。

★內附多幅歷史影像,取消冷戰中的亞洲與世界。

★三大主題、十章內容,結構清晰,深入淺出,適合歷史拐點與一般讀者共同閱讀。

【專文導讀】

陳佩∣國立政治大學台灣文學研究所副教授

分享