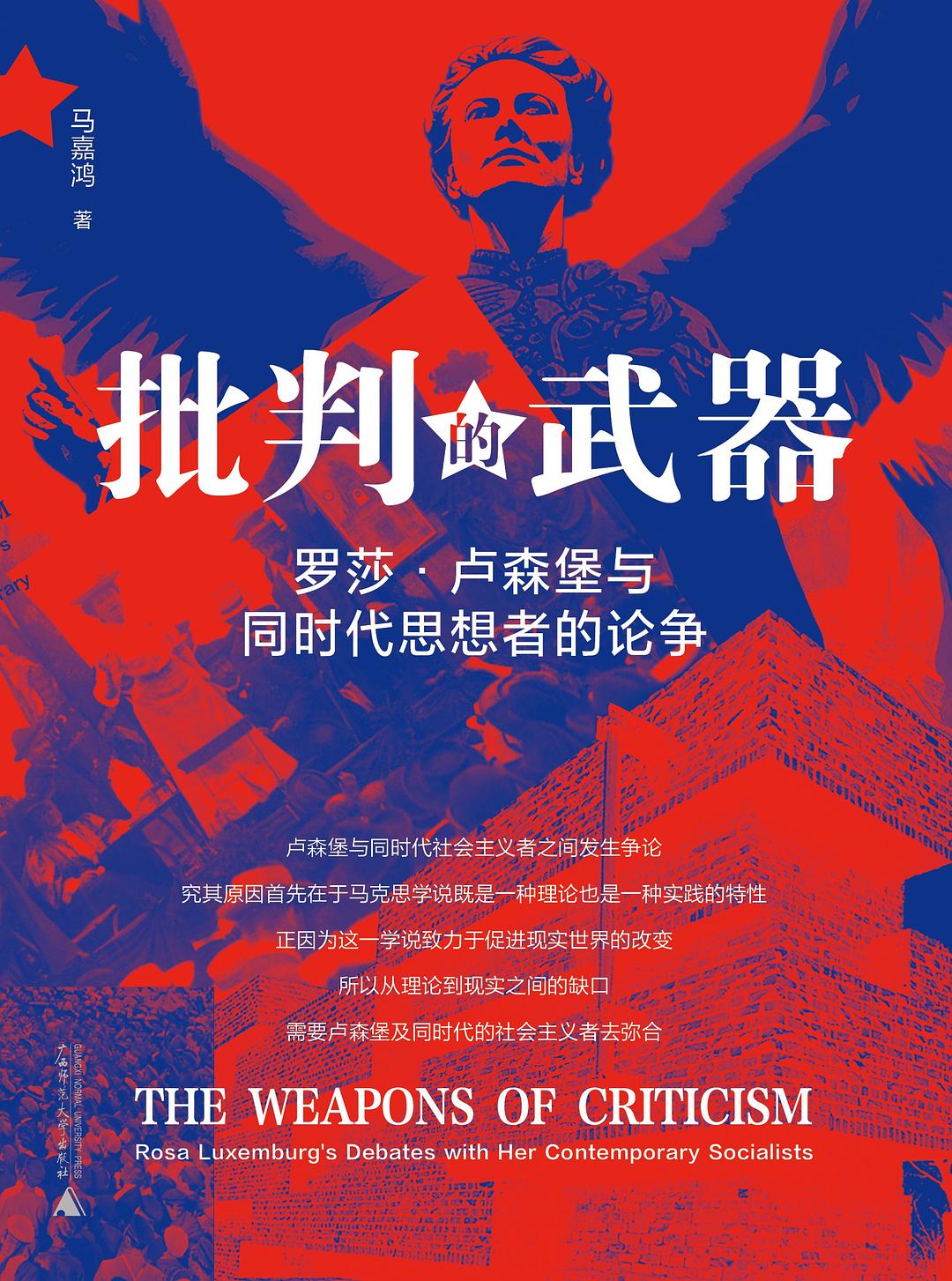

批判的武器:羅莎·盧森堡與同時代思想家的論爭

批判的武器:羅莎·盧森堡與同時代思想家的論爭

作者: 著, 馬嘉鴻

發布者: 廣西師範大學出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):思想的力量

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

以國際共產主義運動領袖羅莎·盧森堡為研究對象,深入剖析她積極參與的三場理論論爭,及其對馬克思主義和社會主義發展的必然影響。影響一代人的「革命之鷹」「紅色羅莎」的思想蛻變史,張光明、王學東、孟鍾捷一致推薦。共產主義運動領袖羅莎·盧森堡為研究對象,深入剖析她積極參與的三場理論爭論及其對馬克思主義和社會主義發展的必然影響。羅莎·盧森堡是國際共產主義運動傑出的思想家、理論家、革命家,被列寧譽為「革命之鷹」。三場論爭分別圍繞著德國的新趨勢和社會會議提出的新任務、德國群眾罷工的領導權和儲備金問題、俄羅斯實現革命的道路和戰略問題,在社會主義思想中具有重大意義。本書透過比較分析德國革命失敗和俄國革命成功的原因,關注所論及人物的思想所面臨的情勢之間的關係,重新評價盧森堡的思想遺產及其理論價值。 ☆本書亮點1. 國際共產主義運動領袖羅莎·盧森堡逆流而上的思想蛻變史。她的思想在同時代的社會主義者中十分獨特卻影響至深的:她在國際工人運動中訴求民族國家化的潮流下推崇國際主義方案;在改良主義逐漸成為主流的德國社會革命方式,批判漸進改良的方式;在工人運動中立化的呼聲在俄羅斯十月革命打開新世界時,她在激動之餘表達了對列寧的一系列潛藏危機。每一種觀點都使她身處逆流之中,不斷遭遇理論的論辯,然而這些看似散見的、不合時宜的觀點,卻能夠在其理論內部實現自洽和融貫。 2. 表演充分羅莎·盧森堡思想遺產的歷史意義和時代價值。雖然盧森堡在德國革命中犧牲了,但她的思想遺產卻能夠越出特定的時空,影響至今。包括有關衰退表現形式之流變及其本質屬性不變的辯證關係的觀點、資本論等對戰爭空間批判的理論意義的重要性,在時代再次凸顯;對群眾首創精神的強調和社會主義民主化為更廣泛民主的思考,對今天社會主義國家的建設具有重大啟示。 3.貫穿與伯恩斯坦、考茨基、列寧的三場論爭,看世界歷史演變。這三場盧森堡親身參與的論爭,分別圍繞德國的新趨勢和社會民主黨的新任務、德國群眾的領導權和西藏金問題、俄羅斯實現革命的道路和戰略問題展開,在社會主義思想中同樣具有重大意義。 4. 張光明、王學東、孟鐘捷一致推薦。華東師範大學歷史系教授孟鍾捷評價該書從思想史維度梳理了第一次世界大戰對抗的國際格局波動中,盧森堡對社會主義運動相關情況的思考,是社會主義歷史研究中的創新之作。 ☆名家推薦羅莎·盧森堡的死成就了德國兩個時代的分水嶺,成就了德國左翼運動無法走回走的起點……在闡述帝國主義的著作中,在把讀者引入卓越的歷史感受方面,無出其右。 ——[德]漢娜·阿倫特在很長的里,羅莎·盧森堡在人們的心目中,首先是一位充滿激情的革命者,其次是一位以過去激進辛辣而著稱的辯論家,同時信念關係也是為了堅守自己的而以身殉國的英雄。現在,我們更需要把她聚焦在思考、聚焦敏銳的理論家來研究。不僅如此,在她一生的思想和行動中,隱藏著遠視那一時代複雜化的密碼。 ——張光明(北京國際大學學院教授) 馬嘉鴻博士的這本書堪稱歷史脈絡法落實社會主義思想史研究的一次有益嘗試。世界社會主義歷史上的思想論與道路論爭論蘊涵豐富、形式多元。將論爭還原於具體語境,有助於透視各方觀點和論點的合理性和限制。本書帶有一定的歷史感,體現出一位帶有情懷的年輕學者試圖更新國際共產主義運動史這一學科傳統研究範式的努力。 ——王學東(中央黨史與研究院研究員)羅莎·盧森堡是德國歷史上著名的馬克思主義思想家。馬嘉鴻博士的這部著作從思想史的維度很好地整理了第一次世界大戰扭轉的國際格局中,盧森堡對社會主義運動相關情況的思考,聚焦重大理論命題,是社會主義歷史研究中的創新之作。 ——孟鍾捷(華東師範大學歷史系教授)☆編輯推薦 一開始,國際婦女節定於3月5日,是為了紀念羅莎·盧森堡。在1919年遇害時,列寧曾悲痛地評價「她始終是一隻鷹」。 1871年3月5日,羅莎·盧森堡於巴黎公公社爆發的同年出生於俄羅斯波蘭扎莫希奇的猶太木材移植家庭。 15歲中學畢業後直接參加了俄羅斯和波蘭的地下組織,投身革命活動。 27歲她遷居柏林,到德國社會民主工1910年,她就政黨罷工的方式問題與黨內正統派考茨基展開針鋒相對的論辯。 1917年俄國革命的爆發,雖然啟發了盧森堡對世界革命的信心,但也早在此激化了她和列寧之前在有關黨的組織原則等相關問題上的分歧。為此,盧森堡堅持蠟燭有關無產階級專政等相關理論的含義,並與列寧展開了激烈的論戰。 這三次理論論爭在社會主義思想中同樣具有重大意義,關於論爭的具體內容和時代背景的分析收入《批判的武器:羅莎·盧森堡與同時代思想家的論爭》中,這些豐富而有價值的討論仍有待後來者接續馬克思主義政治學的傳統,進行理論復興和知識更新,對指導社會主義建設和實踐仍然具有重要的時代價值。

分享