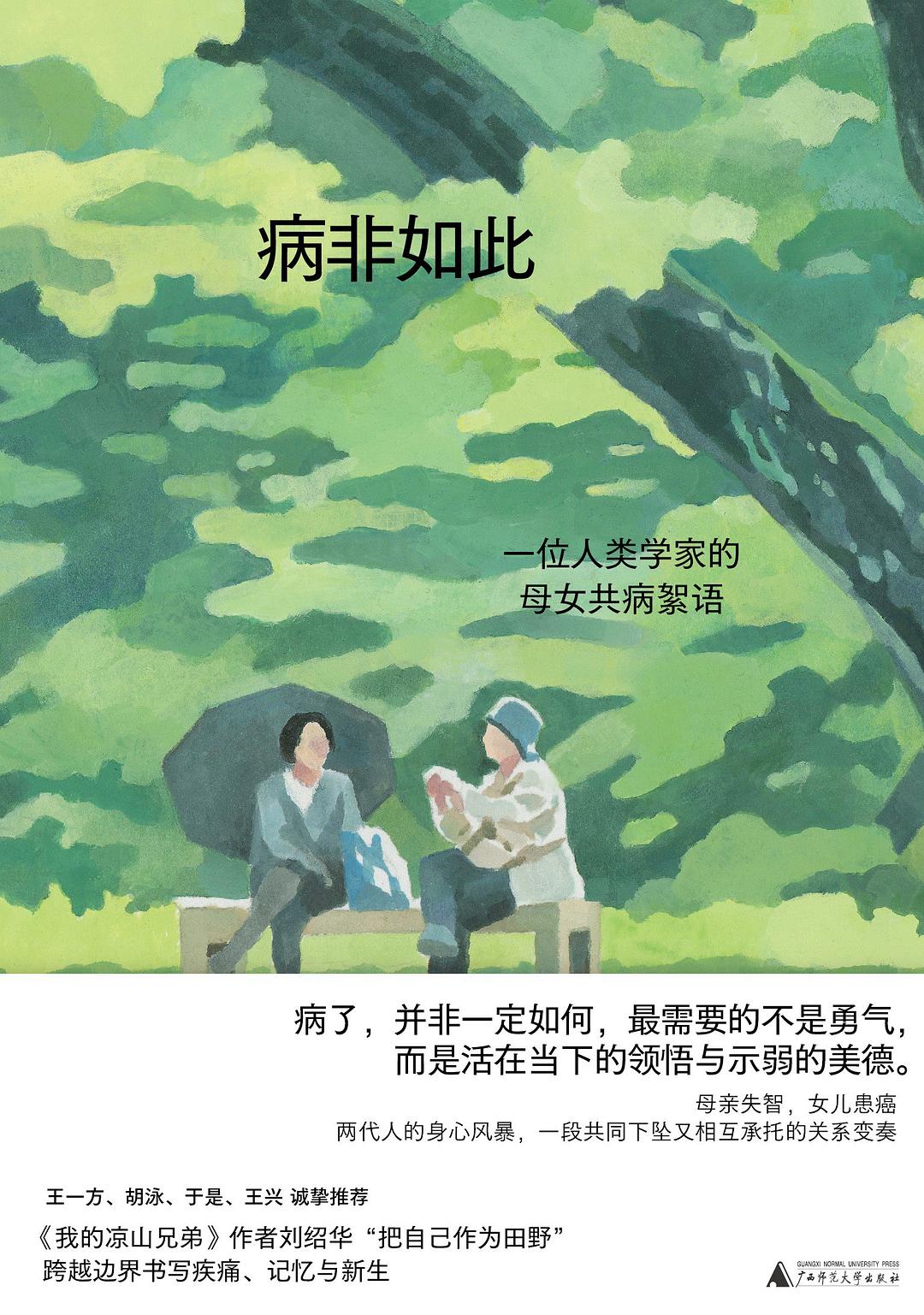

病非如此:藝術家的母女共病人類絮語

病非如此:藝術家的母女共病人類絮語

作者: 著, 劉紹華

發布者: 廣西師範大學出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):人类学

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

《我的涼山兄弟》、人類學家劉紹華“把自己當作田野”,橫跨邊界書寫疾痛、記憶與新生母親癡呆,女兒患癌症,兩代人的全身風暴共同下墜又相互承託的關係變奏經歷生死後反思自我、家庭與社會的照護之道學會向生命示弱,簡介給終將直面——老病——死苦的你內容—— 2018年7月,母親阿茲海默症早,而我被查出淋巴癌。母女各自遭遇生命劇變,家庭也作為社區承托照顧重擔。如何接住下墜中的脆弱之人?如何重構身體、自我與關係?治療與復原的「過渡儀式」是往復歷程,其間有創傷減退、疼痛與絕望,也有重建、復原與新生。 病後五年,宛如一場經歷、遺忘與重構的奇遇。也許因為我們都在生命動盪轉變時,涵蓋全身邊界,默默調整了與自己和永恆的關係。生平第一次,我如此渴望理解母親在想什麼、經歷了什麼。在認知的渡口,全家都和母親一起上船,度過了記憶與失憶的邊界。我也從重症中畢業新生,學會向生命示弱,決心將自己交託,在人生下半場繼續照顧的實踐與探索。 —————————— 【編輯推薦】 🍃人類學者“把自己放在田野”,跨越邊界書寫疾痛、記憶與新生四種“世紀之症”,進行生命的過渡儀式,作為一次重生。人類學家劉紹華與母親接連罹患癌症與阿茲海默症,人生中場,重症,她以學者與病者的雙重身份,記錄了母女貝爾的生命歷程。 共病到共生,母女共同下墜又相互承託的關係變奏,母親原是照顧全家、運動樣精通的健身達人,女兒原是闖蕩天下、關心社會關懷的人類學者。兩代女性身軀傷痛,在生命危機轉型中重新看見彼此。 「當今,母女之間指點與被指點的界線愈來愈模糊。親子在生命的不同階段換位交流,所聯起的生命關係,宛如合力畫一個圓,共構圓滿。」🍃打破疾病戒與刻板印象,叩問生命倫理與關懷照護之道與癡呆、憶失、病弱和解?如何將照顧負擔轉化為監護?患者需要怎樣的關懷?重病,如一面關係與人性的放大鏡。 接觸人情冷暖後,作者無意寫作創傷,也不是美化疾病歷程,而是著重於病人常被忽視的心理向度與關係重構,反思缺乏的生命哲學與倫理教育。 照護,不僅是個人之事,更是全社會之責。由疾病牽涉、方向、醫療人員、照顧機構、政策法規等多方共同建構的照顧網絡。 🍃虛實一體,跳脫學術框架,以日常鉤沉生命體悟細節每一章以小說筆法開頭,描述母親「小美」與女兒「小華」的日常故事,也是二人的生命史。母親因失憶而鬧出的烏龍、親友因食物串起的聯結、「我」在康復過程中習得的身體結技藝……超越自身苦痛與自我敘述的傳承,追憶後輩對後一代人生命歷程的身體認知,召喚讀者共情共感。 🍃繁體中文版豆瓣9.1分,讀者感動落淚,醫學教授王一方、照護者胡泳、作家於是、醫生王興誠摯推薦 —————————— 【各界推薦】 如何走出家庭「共病」的泥沼?劉紹華女士以人類學家的視角與筆觸觀察而細緻記錄了母女共病境遇中的絲絲酸楚與救治、救助、救贖歷程,其內涵很大程度上超越了醫療技術服務,而拓展到身體鈍療煎熬這不僅是對慢病時代社會照護體系的挑戰,更是對人類迎擊時精神營養的考驗。值得一切遭遇或人生顛簸、人生變故的讀者細讀、細品。 ——王一方,北京大學醫學部教授老病死苦,恰似出生一樣是個過程。接受生命貫穿的每一段歷程,就是失去意義和重獲意義的交替循環。真正的照顧完全可以成為巨大的意義源泉,因為枯萎幾乎和同樣重要。 ——胡泳,北京大學新聞與傳播學院教授 病首先敦促患者學習,繼而改變自己的生活方式,然後調整自己和他人的。正是在病中,後代似乎會對上一輩人的生命歷程有灼燒的體認。照顧最先帶來的必然是破壞,但最終總能幫助我們確定愛的。本書從母女共病說起,最終不是母女共生,因為從照顧出發,我們可以了解人類文明的核心,成為全人性的終極能力。 ——於是,作家、譯者同時作者患者和照顧者,從一個極其特殊的視角告訴每一位可能去探望患者的親友,患者最需要的不是勇氣,而是活在當下的領悟和示弱的美德。 ——王興,作為醫學科普作家

分享