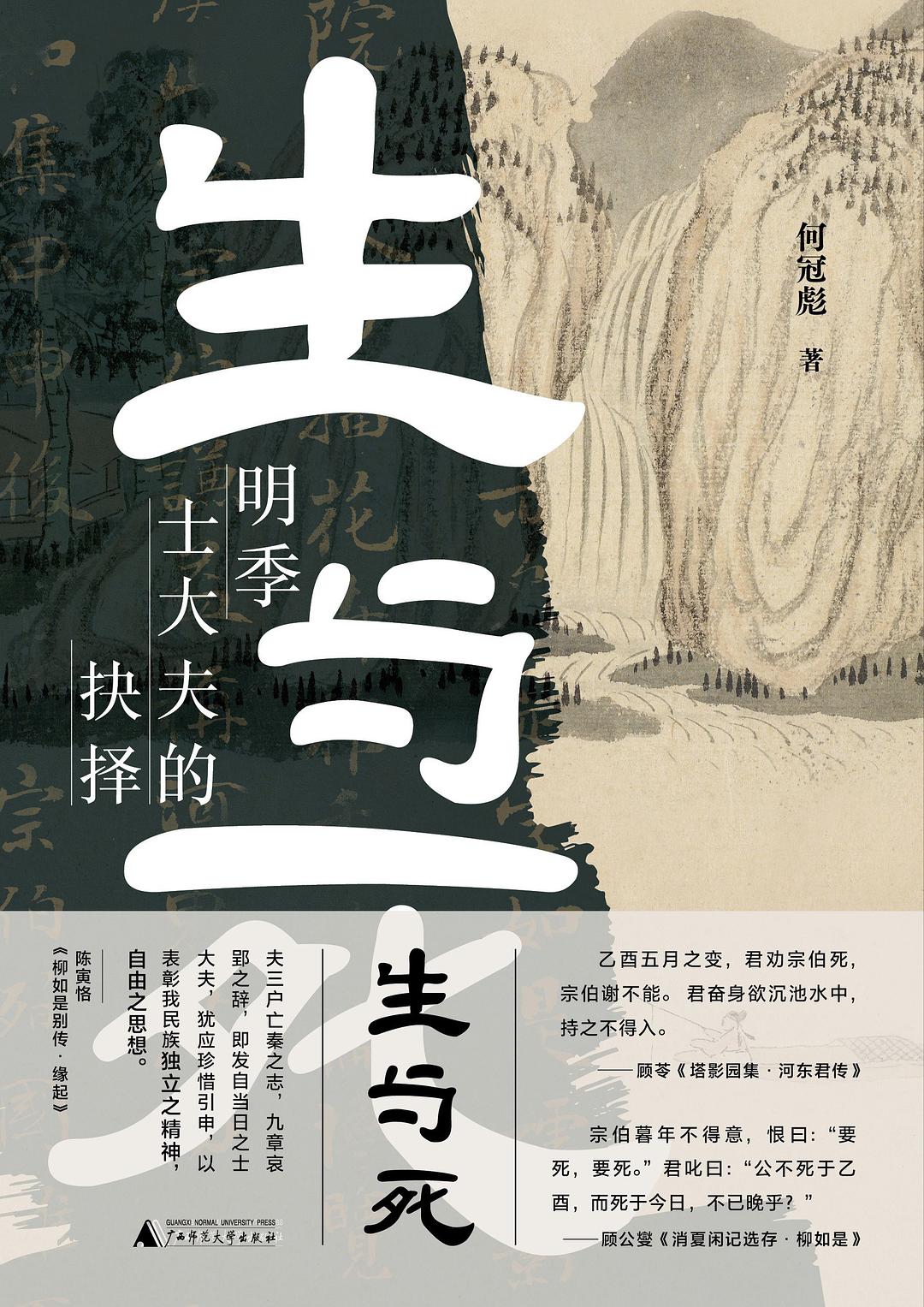

生與死:明季士大夫的抉擇

生與死:明季士大夫的抉擇

作者: 何冠彪

發布者: 廣西師範大學出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):中国史其他

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

為何明末殉國是歷朝之冠?本書聚焦於明末士大夫在王朝更替時所提出的立場與心態,惡劣再現了易代之際士的各種人生面對複雜心理。大學問出品明清易代之際,面對家與國、忠與孝、生與死等兩難問題,士大夫如何抉擇? 【內容簡介】 為何明清易代之際殉國士大夫的居歷朝之冠?為何殉國者和屈身新朝的遺民內心都有揮之不去的生死情結?生死抉擇的背後究竟有哪些複雜的動機?本書聚焦明末士大夫在明清王朝更替之際所呈現的立場和心態,特別是殉國表現與生觀念死,以及時人對殉國者的評價全書以士大夫這一社會階層為研究對象,針對其心理困境做了辨別和闡釋,有助於今人理解傳統士人精神及明清時期的政治狀況。 【本書亮點】 1.港台著名學者何冠彪先生代表作,楊念群、馮賢亮一致推薦,《東方歷史評論》重點評介;簡體中文版首版,《問·明清以來文史研究系列》叢書。 2.一部研究明清之際士大夫的開創性著作。明清之際的歷史與人物,長期以來受到學術界的廣泛關注,優秀成果頻出,何冠彪教授《生與死》一書較早涉及這一領域的優秀學術成果,其開創性的學術範式影響了其後世的研究,被同類著作重複引用或基礎。 3.以小槓桿人物大歷史,整體與偶然結合,重回歷史現場。本書不僅對史可法、瞿式耜、劉宗週、黃道周等耳熟能詳解歷史人物的生死抉擇作以敘述,也對一些士大夫遺民內心的生死情結藉由大量的關切,演繹了明清王朝更替大歷史背後的獨立命運。 4. 揭示了明清易代之際士大夫群體的「時代心理」與「社會心理」。面對大順軍進京、清兵入關、薙法令等巨大衝擊,最終抉擇:選擇生死?忠還是孝?還是早死還是晚死?這些不同的選擇背後究竟有哪些複雜的動機?本書對明末士大夫群體出處仕隱、生死抉擇等的危機刻畫,堪稱一部明清易代之際士大夫的心態史。 5.借助豐富的史料,讀解士人命運。引用大量正史、時人文集記載,無論是史料勾稽,或是士大夫心態的整理,以及對此心態的論斷,皆言之有據。 6.裝幀設計考究,內容與形式完美結合。護封用《柳如是仿古山水冊頁》、封面用《河東君初訪半野堂小影》與陳寅恪先生的題詩,既優雅古樸,又契合圖書主題。 【名家推薦】 中國歷史凡鼎革,總有人會以身殉國,其中尤以宋元之際、明末清初這兩個崛起的士人表現出關注。因為這兩個歷史時期恰逢非華夏族群入繼大統,而不僅僅是漢人王朝內部由舊朝遺民被迫易服換裝為異族新朝臣子,必然產生巨大的心理落差,進而引發群體遊行動作。明季殉國者之數為歷朝之冠,明季何以出現如此奇觀頗值得體味深研。 何冠彪先生此著揭露,明季士大夫遭遇大順軍進京和滿人入關雙向兩波衝擊,在面臨生死抉擇時,「殉國」與「殉君」雖常被視為同義,卻同時引發了夷夏大防思想的否定。層層壓力再次加劇,引發了超乎尋常的情緒震盪。從而持續造成了“忠”與“孝”、“經”與“權” ”,苟活實踐仁義還是誓死報答君恩之間的內心緊張。偷生於新朝的遺民面對殉死舊朝的忠烈,更時時遭遇「殉節」與「守節」孰難孰易等人生難題。此書對明季士大夫的阿富汗心理困頓的孰難孰易等人生難題。此書對明季士大夫的阿富汗心理困頓的神明變化研究所,有助於理解中國大學研究研究所的精神轉型研究所。書中作者引述魏禧《日錄•裡言》之語雲:「事後論人,局外論人,是學者大病。事後論人,每將知人說得極愚;局外論人,每將難事說得極易。 「今人每持近世國族主義(nationalism)或泛道德主義(moralism)妄議明清之際士大夫生滅就之事,正坐此“學者大病”,修習不曾或不能設身處地此中之“事”與“局”,涉及當時之歷史情實及人生抉擇,以及後之學者應思考講座、如何展開論述等「範式」本書陳述、分析大量案例及相關文獻,對吾人了解明清鼎革之際士大夫「生與死」之事之事之局大有輔助益,前瞻性宜詳參細讀。 ——嚴志雄,香港中文大學中國語言及文學系教授 冠彪先生的這部專著,深刻揭示了面對明末士大夫明清王朝更替時所呈現的姿態、心態,尤以殉國表現與生死觀念為重。 ——馮賢亮,復旦大學歷史系教授生與死,明清之際的士大夫面臨著兩個難的抉擇。 ——陳寶良,西南歷史大學文化學院、民族學院教授/《東方歷史評論》專訪 【編輯推薦】 明清易代之際殉國士大夫的人數為何居歷朝之冠?是奴顏婢膝委身新朝,還是轟轟烈烈抗爭至死? 以上這些問題均在《生與死:明季士大夫的抉擇》中找到相應的答案。

分享