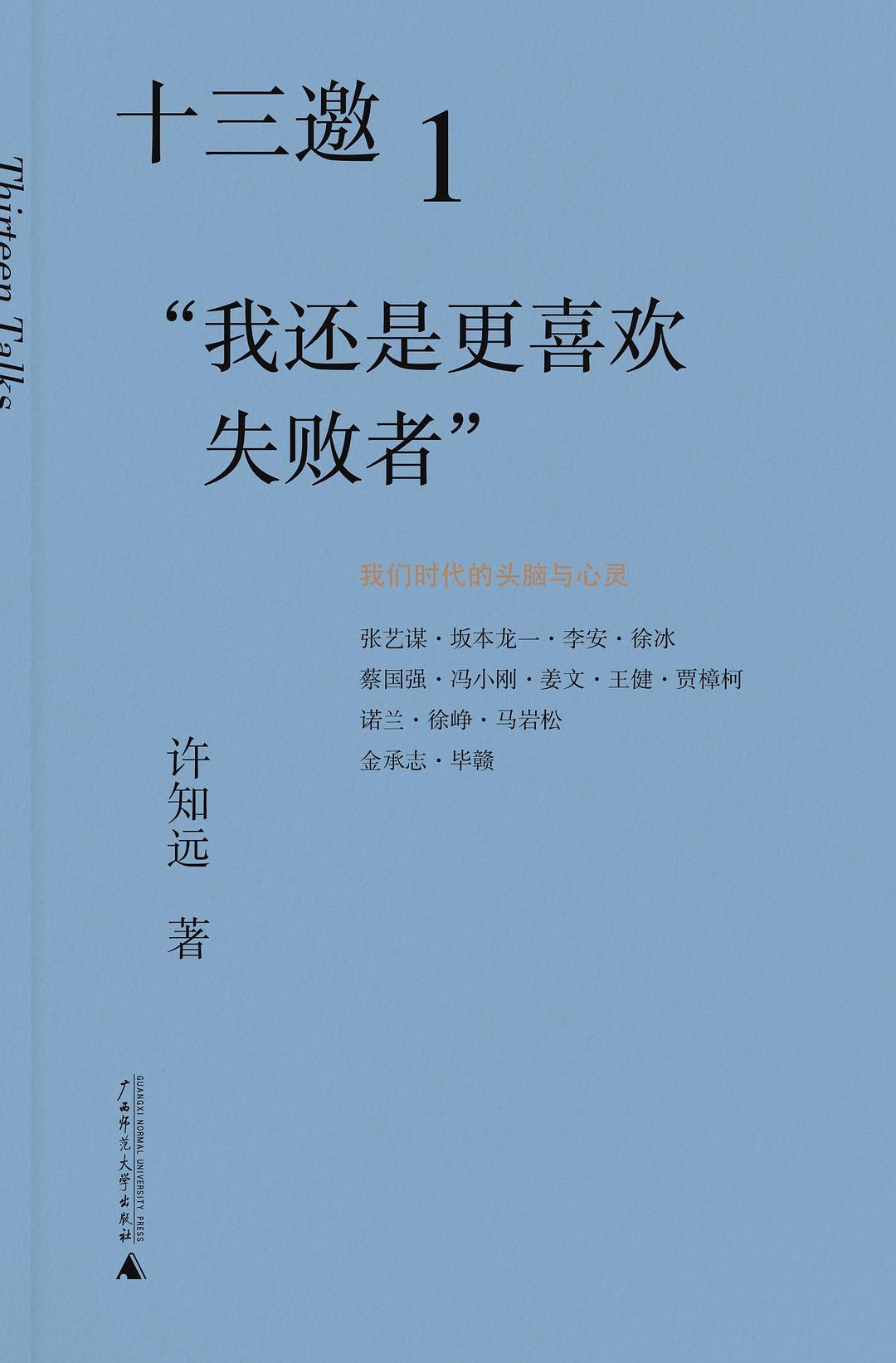

十三邀請(1):我還是比較喜歡失敗者

十三邀請(1):我還是比較喜歡失敗者

作者: 許知遠

發布者: 廣西師範大學出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):传记/访谈

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

◎編輯推薦 ★14位世界的藝術大師集體亮相,現象級訪談節目《十三邀》年度鉅獻-導演/藝術家特輯;許知遠策劃/主創,陳沖作序推薦:《十三邀》總播放量超13億,數度引發破圈式全民討論,是目前國內影響力極大、口碑極好的訪談節目。圖書版《十三邀》為第4季內容首次全番結集,並打破第4季區隔,重新劃分主題。本分輯人物包括張藝謀、坂本龍一、李安、徐冰、蔡國強、馮小剛、姜文、王健、賈樟柯、諾蘭、徐崢、馬岩松、金承志、畢贛共14位知名導演、藝術家,堪稱一部時代聲音的紀念。 ★當藝術大師遇上許知遠,藝術的抽象與語言的肌理融合碰撞,凝固成時代的琥珀: 他們是愛說夢話的野獸,他們有著與世界為敵的孤單靈魂,在一次次坦蕩、犀利、狡黠的對話交鋒中,“藝術怪獸”們公開撕壞的天才與艱難的天才在時代發展的過程中,各領域空間支撐出極豐富角色的傑出個人,他們的故事與思考值得被反覆追問,深入,我們才得以知道一切是如何發生的,原諒了孤獨代價。 所以,《十三選擇性方式》挑選孤獨者的就是它的最大特色:每個個體又都是一個各自的旗幟,一種價值觀和世界的視角和敘事。許知遠以知識分子的獨特視角,對談14位藝術界標誌人物,涵蓋電影、音樂、裝置藝術、建築等領域,虔誠創作靈感,尊重藝術真實,找到真正豐沛的個體表達;也透過不斷對話釐清自我,理解他人,洞察時代心靈。 ★《十三邀請》在割裂的時代重建對話精神,大大擴展了知識分子的可能性:對話到底意味著什麼?在《十三邀請》中,許知遠透過對話的形式,將個人思想、時代精神與群體人物巧妙地斷裂在一起,既跨界又相互自由,構築了我們時代迄今為止盛大的一場對話的歡宴:從每一個人物聚焦,切入歷史與科威特的島嶼,從每一位尊貴的個人經驗出發,開啟一個更加寬闊的世界。 ★對話歷時4年,文稿完成歷時1年,量遠視頻;許知遠專門為其他人物撰寫點睛式側寫與剪輯後呈現的視頻節目,圖書版《十三》極其誠懇、細緻、全面地主持了訪談內容,收錄了許多未能被視頻呈現的精彩瞬間和訪談照片;許知遠包含與撰寫對話者的關係,在撰寫了許多未能被視頻呈現的精彩瞬間和訪談照片;許知遠包含與撰寫對話者的關係,在撰寫前撰寫者的精彩關係。 ★與影片不同的閱讀美學:透過書籍這種更人性的介入,讀者將不再只是對話的旁觀者,而是深度的參與者。 從影片到紙書的轉變,更耐讀,更易懂,增添收藏性:定格對話的精彩與廣,留存思想的碰撞與訊息,承載我們時代更多溫度與深度的對話美學。 ◎簡介內容功名後的張藝謀,如何審視藝術與權力之間的?日本傳奇音樂教父坂本龍一,卻拒絕東京為奧運做套餐?把自己活成了電影符號的薑文,說自己仍然面對十幾歲時候的難題?少年成名的大提琴家王健,對自己的定義是沒有進取心,討厭競爭? …… 許知遠與14位著名導演、藝術家深度對話,集結成一部珍貴的當代藝術家訪談錄。從李安、諾蘭到畢贛,從徐冰、蔡國強到馬岩松,對話跨越國家,涉及電影、音樂、裝置藝術、建築等多個領域。在對話中,他們剖白自我,也直面時代,以一種手術刀式的誠實暴露自我的來路與創作之靈感,也沒有迴避隱秘時刻的困境困惑與掙扎。身為創作者的永恆失敗感,與身為藝術家的成功與誘惑,在對話中不斷與拉鋸交戰,他們如同站在「懸崖」之上回首自我、反叛當下、期待未來,同時在這樣的對話交流中呈現出真正豐沛的個體表達和各自灑下的藝術態度。所以,藝術創作可能首先是一個孤獨失敗者的掙扎,在掙扎著向永恆的過程中,必須有更好的失敗。 ——「變成一個成功故事裡的一部分,你覺得煩人嗎?」— 「煩人,因為創作者是永恆的失敗者,沒有人在創作裡面成功的。」◎媒體推薦 大家可以透過這個節目回看一下,當年的中國思考的,當時的一些知識分子、名人大咖是怎麼思考問題的。如果不是這個節目存在,就永遠不會被激發出一些討論。 ——《南方周末》採訪者有意識地進入故事性,所有的問題都基於個人興趣,帶有強烈的作者色彩,(《十三邀請》)節目類似於一個“開放式廚房”,致力於對話交流的空間和心態,我把它定義為“關於採訪的真人秀”。節目進行了七天,媒體從最初引發爭議到越來越多的人意識到它的稀缺性,——《GQ智族》許知遠刻意與流行慢拍的節目定調,讓《十三邀請》能採訪其他人物訪談難企及的深度。 ——鈦媒體

分享