馬利納

馬利納

作者: 英格博格·巴赫曼

發布者: 江蘇鳳凰文藝出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):欧洲翻译文学

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

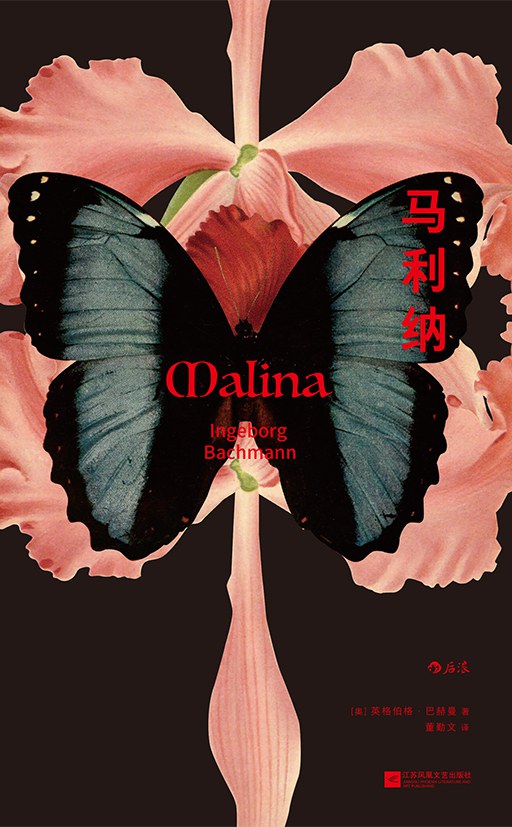

20世紀貴族著名作家、頌贊德國文壇的「奇蹟」——巴赫曼生前發表的唯一一篇部長篇小說;首部德國直譯的中文版,忠實再現意識流動的文本,細緻令人患暈的語言迷宮;以摯愛保羅·策蘭為原型,一窺20世紀德國文壇的隱秘獲得絕戀;同名電影改編德國最佳長片獎,諾獎得主耶利內克、彼得·漢德克力薦;以意象、隱喻加密的詩性,拆解獨女性的真實與失落:一個困於“他”的無名女人,在細密複雜的情感宇宙中,在兩性等的艱難纏鬥中,逐漸被割斷自我,最終陷入絕牆面世……“謀殺”漸消亡顆火熱的心被無盡的等待、冷漠和暴力搬運成灰燼,一個女人不知為何在「今天」化為泡影 前方沒有出路,只有誰都無能為力的冰冷牆壁。 ◎英格博格‧巴赫曼被奉為當代最優秀的作家之一。 1990年,她的作品被翻成英文後,被稱讚「能與弗吉尼亞·伍爾夫和塞繆爾·貝克特最好的作品相媲美」。文學批評家哈羅德·布魯姆在《西方正典》裡推薦閱讀當代的遺贈作家。被托作家托馬斯·伯恩哈德稱為「20世紀遺贈最智慧的女人」。 ◎《那不勒斯四部曲》的作者埃萊娜·費蘭特最喜歡的40本書之一。巴赫曼曾經歷過一部名為「死亡形式三部曲」的寫作結構,《馬利納》就是其中之一,她在生前只發表了這部作品。詩意的語言構成意識的流動,就像洶湧的潮水一般將小說汩汩推進。 現實、夢境、囈語、童話、通信、虛構中的虛構對話,平實的、狂暴的、自省的、殘酷的文字逼著「我」最終正視現實,那裡只有致命的牆壁。 「只有當人們與當代文學保持那令人眩暈的距離,才能真正讀懂這部充滿自白、豐富變化的作品。」◎小說《馬利納》於1991年被改編成同名電影,由諾貝爾文學獎得主、女作家艾爾芙蕾德·耶利內克主筆,由新德國電影異將韋納·羅特執導,法國女星伊莎·貝特執導。該片於1991年獲得德國電影最佳長片獎。 ◎德國直譯,真實、細膩的文本流動而富有詩意的意識和精神狀態。 ◎護封上的蘭花有「熱烈」之意,被灰色的蝴蝶壓住,昭示究竟湧來的慈悲終慘遭暗淡的命運。內封上的圖案是泡桐花,“永遠的守候”,象徵著對愛的執著與堅持,迄今為止尚未得到回應。紅色字體與裸脊上的紅色鎖線相呼應,代表一個決絕的深情。 📖內容簡介小說《馬利納》的主角、亦敘述者是一個女性的“我”,出生於克拉根福,生活在維也納。 「我」一心愛慕住在匈牙利街的鄰居伊万,卻得不到他的任何回應;與痴心幻想相對的現實,將「我」與馬利納同住在一個屋簷下。在伊凡身上,「我」傾注了自己所有的耐心、渴求與熱望,得到的只有冷嘲熱諷、在電話機旁蹲守的無盡等待,最終「我」變成了一個十分之一的人。 理性與現實的馬利納,卻是個無法在日常中發現美的庸庸者、直接攔截你想法的強權者,「我」從一開始就在他身邊知道自己的處境。 「我」熱切渴求的無從現實,想極力擺脫的卻無法脫身,發瘋似乎近在眼前。他們外面的世界,是「父親」象徵的充滿暴力的世界。除了成為「我」的容身之地,因為,「這是一堵很古老的牆,一堵很堅固的牆,誰也無法逃脫,誰也無法將它破開,牆裡不會傳出任何聲響。」所有幸福的都可能在今天死去。 ✨ 民間推薦我太喜歡巴赫曼了。她是20世紀最智慧、最具影響力的女作家。 ——湯瑪斯‧伯恩哈德,小說家、劇作家、詩人一個維也納女人為她的情人做晚餐,在電話機旁邊等待,推遲那些具體計劃的出行行程、那些她具體要寫出的書。而那段真空般的時光裡,20世紀充滿創傷的深淵赫然張開,將她吞下。 ——·麥卡錫,美國編劇、導演巴赫曼的行文帶有立體的風格,突兀的轉折和重新連結視角和動人。她成功地傳達了這樣的訊息:筆下的女人們正在演繹她們那個時代及其之前的歐洲。 ——《紐約客》作為巴赫曼唯一一篇長篇小說,《馬利納》的故事背景設定在維也納,首次出版於1971年,講述了在走向衰敗的城市裡,發生在兩性之間複雜而艱難的鬥爭故事。它的風格濃稠而強烈,有時古怪、有趣,是一個黑暗童話故事。非常值得推薦。 ——《柯克斯書評》一部女性主義經典之作。 ——《巴黎評論》巴赫曼的視角如此具有原創性,宛如在字母表中加入了一個新的字母。 ——《衛報》

分享