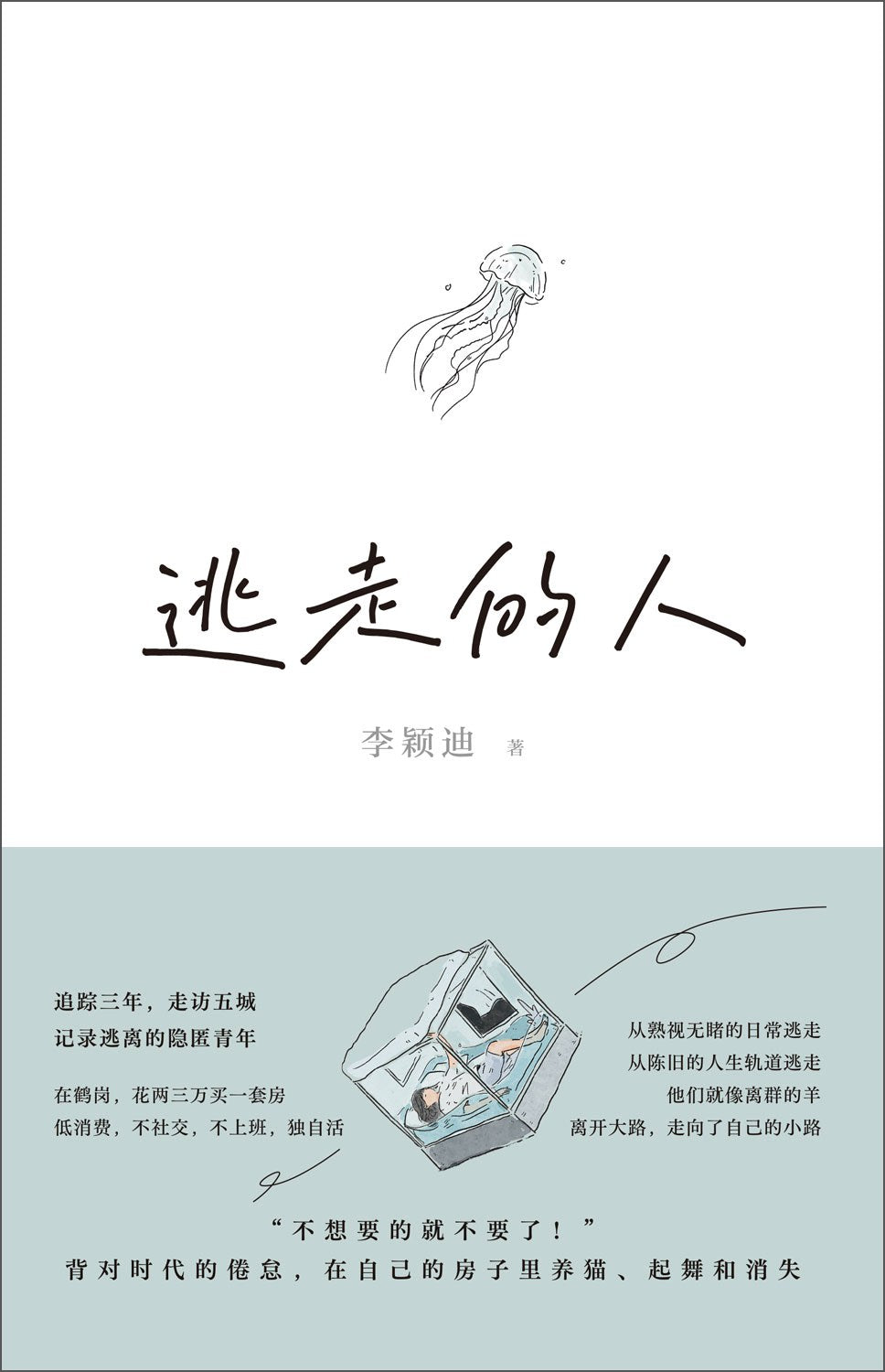

逃走的人

逃走的人

作者: 李英迪

發布者: 文匯出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):当代中国

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

在難以喘息的當代生活,在策劃中致力於從「唯一正常」的生活逃走,從原生家人們庭院、社會關係、狗屁工作中逃走,將通往何處? ·一場將自己當作試驗品的生活實驗-「不需要的就不要了!」買一間兩三萬元的房子,囤積食物、養貓不上班,不社交,不戀愛,維持最低慾望的生活,脫離軌道,與人底層·追踪三年,從賽博玫瑰到荒蕪都市,走入陌生人的閉家門資深記者李穎迪探索我們這一代疲倦但仍擁有微小呼吸的心靈·許知遠、楊瀟、袁長庚、杜強聯合推薦“對疲倦時代一次身體力行的失眠,一次重要的療愈。” ——楊瀟作家,著有《重走》·🏆豆瓣年度社會紀實圖書☆年度薦書☆中信書店年度十大好書☆《鳳凰網讀書》年度推薦圖書☆2024收穫文學榜·非虛構榜·鶴崗,東北邊陲之城,因極低的房價而出現在新聞媒體頭條。在鶴崗神話的背後,是一座同樣枯燥資源竭、經濟繁榮、被世人遺忘的城鎮,河南鶴壁、安徽淮南、河北燕郊,以及一個個具體的、迷茫的、湧向那裡的年輕人。這是一群講述者的故事,也關乎一種新型的生活方式。買了一間兩三萬元的房子,囤積食物、養貓,不上班,不社交,不戀愛,靠積攢維持最低慾望的生活,與人隔絕。從網路的隱密的紫色,到大雪覆蓋的邊緣小城,作者李穎迪為我們探討了人們如何策劃和實踐自己的姿勢。她記錄了失蹤者的到來──富士康工人、保全、平台客服,這些工作給人帶來的壓縮感與漂泊感,還有冷漠疏離的家庭,無法尋得的愛意;也與他們共度脫軌後的人生──在鶴崗,面對外出的黑夜,窩在溫暖的舊房子裡,討論生的意義,以及孤獨的死亡。 這是一趟漫長的旅途,闖進被雪封閉的城市,走進陌生人封閉的家門,也試圖探索我們這一代疲倦疲倦但仍擁有微小勇氣的心靈:說到底,如何才能得到自由呢?自由又將帶我們通往何方?這本書拓展了我的視野,原來是一群年輕人以這樣的方式面對時代。逃逸或一種拘謹恐懼,也可能是一種心靈,有些時候,我們需要脫軌來認清自我。李穎迪的觀察與行文皆細緻、敏銳,若能再對時代語境有更深入的認知,就更加完美。 ——許知遠作家,單向空間創始人對倦時代怠一次身體力行的視線,或許也是一次重要的療癒。 ——楊瀟作家,著有《重走》 《逃走的人》象徵著新世代紀實的某種態度。別人的世界不再只是非「文明」、「公正」或「理想」的文字在裡面,不再學習改進不可置疑的道德和性而板起臉來教訓人。相反,別人是作者散落於人間的無數相似之處,寫作是破除「他-我」二元恢復、生活本身情感黏連狀態的雙重功課。穎迪的文字和她筆下的人物一樣,有著讓人心動的感覺。樸拙和踟躕。 「逃」,有的時候是故作決的牽絆,是毀棄的重建。在時代抗疫造就的遊戲中被剝奪,規則、路徑、方法、闡明,無一明確,常見的是先前聲張就已經氣不足。切都尚未完成,甚至連寫作本身都帶有失敗的時代。別慌,我相信這個文本的意義在於未來,等於告訴後來者曾經的「今天」如何成為造就「明天」的「昨天」。 ——袁長庚教師、人類學學者 我在想,如果我來寫這本書會怎麼寫,也沒有具體的想法。我一直覺得,人生就像在光滑的玻璃上向前行,直到墮入虛無,而讓我們免於這種墜落感的,無非是在滑行時奮力抓住點什麼,財富、家庭、成就,你知道沒有什麼意義,唯一的意義只是壓迫下墜時的恐慌之情——甚至在設法抓住他們的時候,你也知道沒有意義,有意義的意義只是壓迫下墜時的恐慌之情——甚至在設法抓住他們的時候,你也知道沒有意義,有意義的意義只是壓迫下墜時的恐慌之情——甚至在設法抓住他們的時候,你也知道沒有意義,有意義的意義只是壓迫下墜時的恐慌之情——甚至在設法抓住他們的時候,你也知道沒有意義,有意義的只是壓迫本身。這其實是生而為人最幻滅的地方。讀了李穎迪的故事,我的這種想法變得非常具體。 ——杜強媒體人、非虛構作家

分享