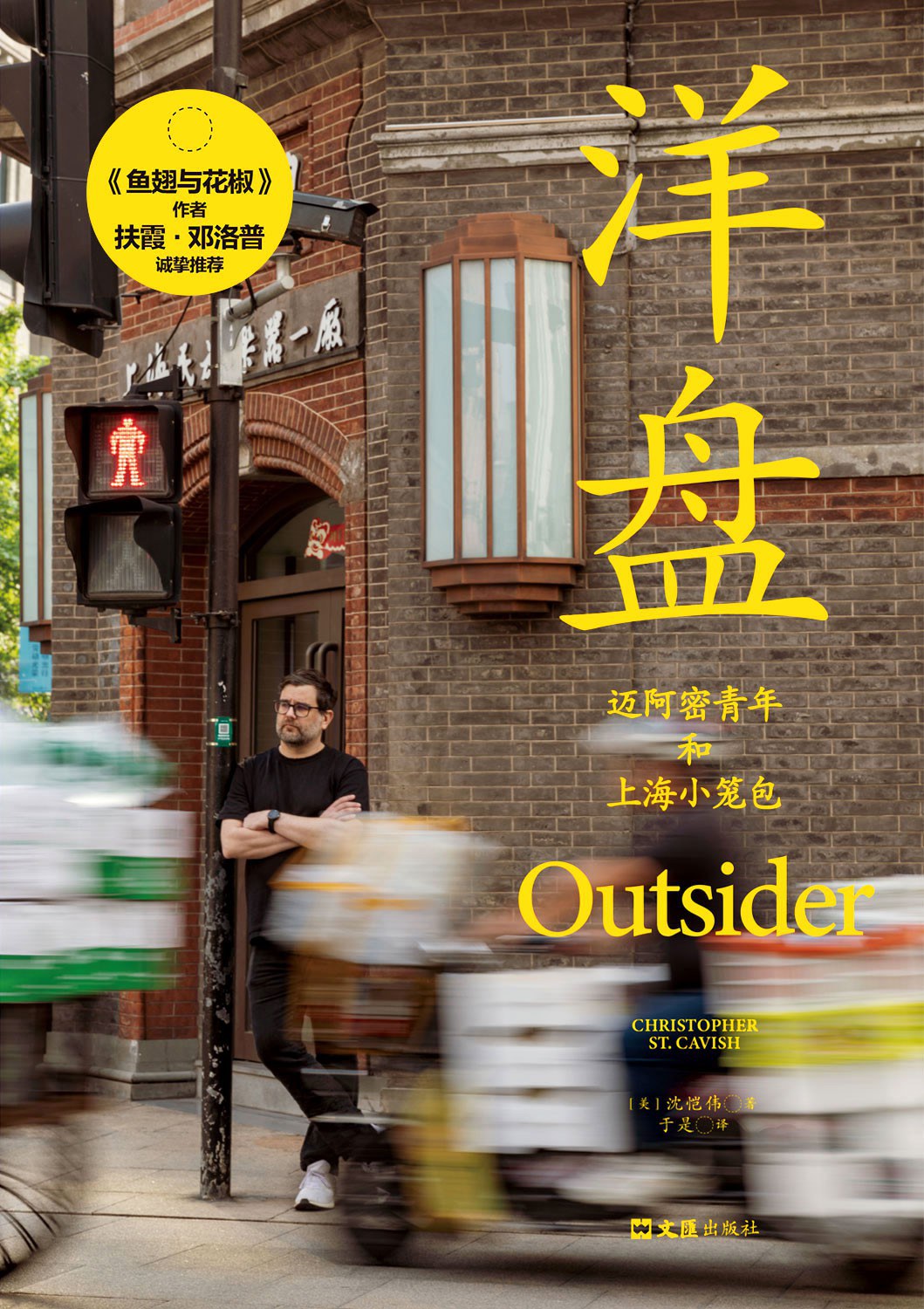

洋盤:邁阿密青年與上海小籠包*

洋盤:邁阿密青年與上海小籠包*

作者: (美)沈愷偉

發布者: 文匯出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):社会纪实

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

🏆第一財經2023年度圖書

一個在上海住了近20歲的外國人,他過著怎樣的生活?

20年前的上海,蓄勢待發而萬物尚且淳樸,那會兒他在哪裡?

這高速發展了20年,這個城市發生瞭如此大的變化,他的普及是什麼?

外國人筆下的當代中國,《洋盤》以新鮮的寫作聲音記錄了我們正在發生的當下。

———————

★「撐一年沒問題。上海是個大都市,對吧?」從24歲到40多歲,從五星級飯店的廚師到美食作家,在中國高速發展的20年,一個老外如何謀生,如何去愛,如何應對起居飲食社交衰退病。

出身中產階級,放棄穩定生活,懷著「」精神,於2005年來到上海。從24歲到40多歲,他在最好的年輕人闖進中國高速發展的20年,以「局外人」的速度真與有趣,探尋著日漸被我們忽視的「附近」和冒險的「人」的故事,同時也是自己人生的崛起與下沉中,見證了多種文化的碰撞和改革大潮下中國的變遷。

★ 理解中國食物的時候,也是在理解中國和中國社會。只要出去看看,這世界就會帶給你驚喜。

他遊走在老城廂的窄巷裡,沉浸式體驗上海的生活,用10年尋訪手工鐵鍋匠,花16個月調控52家上海小籠包店,與上海各路角色聊天;他透過食物的鏡頭到中國,到蘭州學做拉麵,去了解一位阿勒泰·拉麵,去了解一位阿勒泰·庫奶,幾乎走遍了所有省份的故事,去尋找一位中國的故事,尋找真實省份的故事。

★ 都市青年共同的“邊緣人”體驗:“希望能知道自己能待多久,那多好。”→“我想,我還可以待一年。”

以年為單位分配的時間,被預約的預約,短暫的過客身份,“在而不是”的尷尬地下室,臨時搭建的情緒烏托邦……一隻腳在圈內,一隻腳在圈外。是每個外來的局外人竭盡全力,卻可能隨時失去生命。

★ 無意中發現的傳奇家族史,兩代人相隔100多年的中國「冒險」經歷形成了歷史的呼應。

在24歲的年輕人來到中國,100多年前,外高祖父劉海瀾帶著他的同樣的傳教士隊伍,從俄亥俄州遠赴大清帝國,經歷了1900年前後近代中國的大震盪和大變革,與他建立的亞斯立堂、同仁醫院、匯文學校,埋骨的老城牆,一起定下格在家族老日記裡;100多年後,克里斯放棄了在邁阿密的中產階級舒適圈,捲入蓬勃發展的中國經濟大潮,度過了失業的三年後,仍然留在上海……兩代人在中國遊走的財政交會,中央起一段關於中國、關於上海的激蕩故事。

★《魚翅與花椒》作者扶霞、《張醫生與王醫生》作者楊櫻誠摯愛推薦。

懷著對中國的感情,克里斯真誠地探討了外籍人士在中國生活意味著什麼,既感人又引人入勝。他起伏的滬漂經歷與他的外高祖父在北京的冒險對比,有懺悔錄的筆觸,還有歷史和流浪漢小說的特點,一個關於愛與失去的故事。

——作者《魚翅與花椒》扶霞

美國人梅英東寫過北京胡同(《再會,老北京》),何偉寫過澗陵(《江城》)和地方,但都不是自己的生活……底層沒有人以一種拉家常的口吻,說一說自己如何對待這個大都市的起居飲食社交衰病,一切必要,非一切必要。這個角度說,克里斯從寫的東西可算是史料補白。

——作者《張醫生與王醫生》之一楊櫻

———————

洋盤,四川方言中,有洋氣、拉風的意思。

上海方言中,則指外來人不太了解本地習俗。作者燈光書名標註一點自嘲。

這本書是美國作家沈愷偉(Christopher St. Cavish)講述了他在中國經歷的一部非虛構文學作品。

2005年,24歲的沈愷偉離開家鄉-美國東南部城市邁阿密,以年輕廚師身份遊歷至香港,又機緣巧合在浦東香格里拉酒店翡翠36餐廳工作,由此開始了他在上海近20年的生活。

從最初跌跌撞撞闖入一個陌生城市,不知道自己能在這裡待多久,到騎著挽鬥摩托穿越5000公里尋路中國,從躲外籍人士的“在泡泡圈”,到舒適花10年尋訪一位手工鍋匠,以《上海小籠包指南》出圈……他穿越在兩種文化間,一年又一年,學會了當一個課題,目睹了大潮。

冥冥中似乎有個聲音在召喚他,而直到他來到中國,他才發現自己與這個國家的深刻淵源。

分享