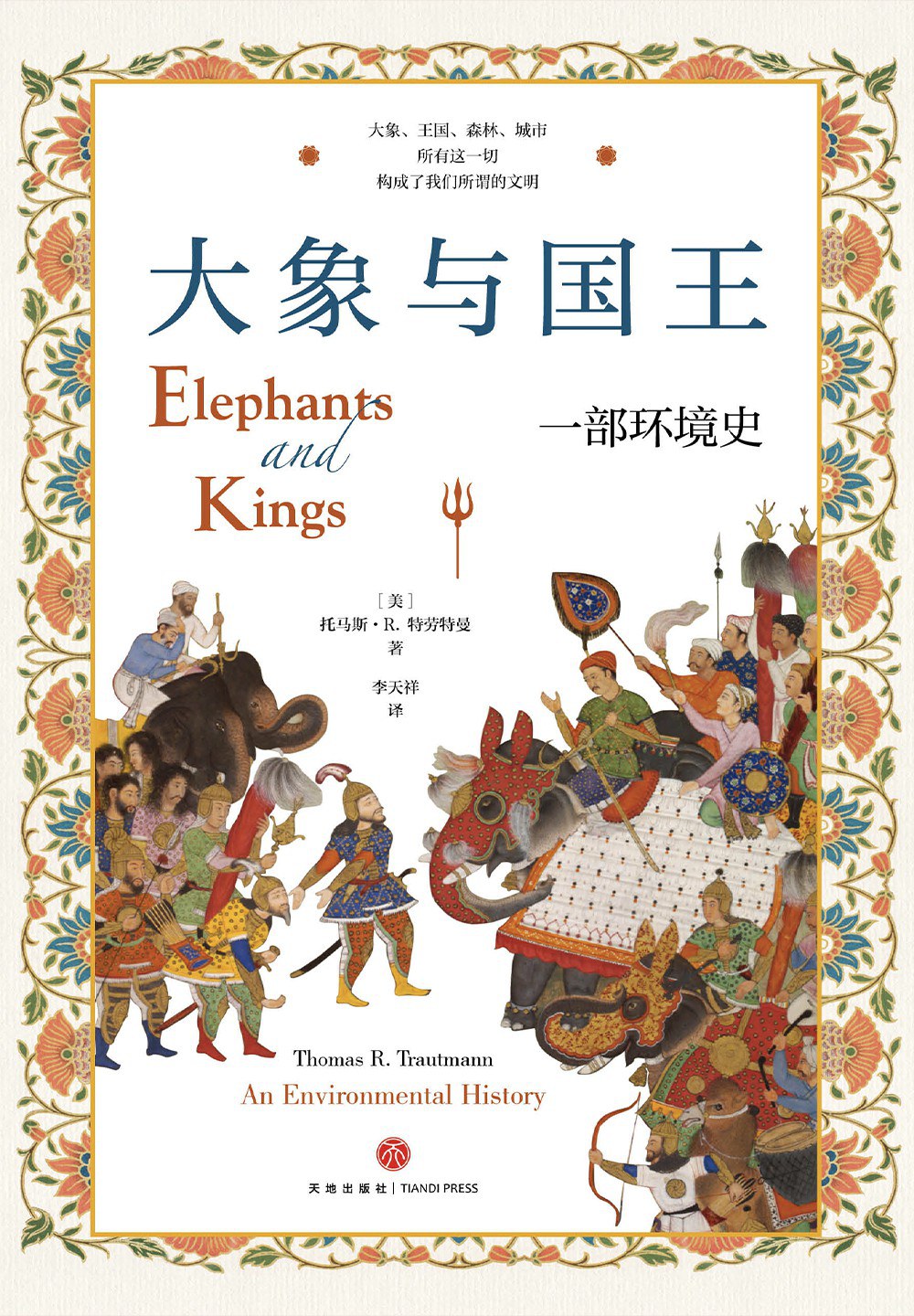

大象與國王:一部環境史*

大象與國王:一部環境史*

作者: (美)湯瑪斯‧特勞特曼

發布者: 天地出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):文化史

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

刀鋒圖書獎2023年秋季冬季榜

探照燈讀書人“2023年度十大歷史譯作”

入圍“經濟人讀書會”

2023年11月中華讀書報月度好書

探照燈好書10月“十大人文社科翻譯佳作”

————

湯瑪斯·特勞特曼是著名的印度學家和世界歷史學家。他在艱苦的印度學基礎上開闢了世界歷史環境的新本視野。李天祥把這部重要的學術著作用通俗優雅的譯文介紹給中文讀者,使讀者思考象這個雄偉的動物和人類社會特別是統治者的進程。戰象和戰馬在世界政治軍事基地。而像在被役使的同時,由於人類的開發和自然環境的變化,被迫節流出自己的生存空間。這本書的出版使中文讀者對南亞以及世界的歷史進程感到耳目一新。

——劉欣如美國新澤西歷史大學系教授

《大象與國王》一書以宏觀視角探討大像在南亞、東南亞、東亞、西亞、北非以及歐洲部分地區被利用的歷史,將涉及大象的自然史與人類史有機地融合起來,剖析了國王、大象、森林和森林民族之間的對稱關係,體現了環境下求索的創新精神,值得重視。

——梅雪芹清華大學歷史系教授,《大象的退卻》譯者

————

★跨越3000年、跨亞非歐的戰象制度文明

戰象制度始於1000年的北印度,終結於英國人在印度建立殖民統治的18世紀。以恆河流域為起點,戰象的足跡逐漸向南亞傳播,同時向西傳播至波斯、敘利亞、埃及、迦太基、希臘和羅馬,向東傳播至中南半島、爪哇島和印尼等地區。亞歷山大大帝曾在印度與戰象搏鬥,漢尼拔也曾趕戰象跨越山脈。

★ 多倫多大學歷史系教授的文化史力作,運用豐富的文獻史料與文物遺存

現已消亡,但戰象形象仍以宏偉、西洋棋、節慶慶典等難以察覺的方式,活躍在我們身邊。作者托馬斯‧特勞特曼,豐富的文獻史料與文物遺存,結合專精的漢語、梵語等古代文獻,分析戰象的文化史意義。本書內附大量文物圖片與壁畫地圖,不論對歷史學者或一般大眾講述其參考價值與閱讀價值。

★中國獨特的大象文化記憶

中國從戰國時期就在戰場上遭遇戰象,到了明朝也依然有來自越南進貢的戰象,但中國從未形成戰象文化。在我們的文化體系中,大象存在著怎樣的位置?甲骨文和青銅器上的像是什麼型態?舜帝、周公、孫武和大像有怎樣的故事?面臨著尋找與解答的問題。

★文明之問:動物如何與人類共存

時至今日,人像矛盾仍然沒有出現在新聞中。本書作者指出,人口數量的增長是一個長期問題:人類作為一個物種取得了災難性的成功。我們需要找到保護自己的未來的方法,並在過程中保護與我們共存的生物的未來。

————

大象龐大而莊嚴,從王權誕生之日起就是國王無法抗拒的尊貴標誌。從考古發現可以看到,各個早期文明已馴養大象的現象,如埃及、述亞、美索不達米亞、中國,以及印度河流域。在這些地方,大象的主要用途是王室祭品和狩獵對象。然而,托馬斯·特勞特曼在南亞次大陸發現了特殊的用象制度,這個制度保護了它們的棲息地和族群數量:那就是戰象。

自估計1000年開始,北印度地區開始在戰爭中使用大象,與步兵、騎兵、戰車共同構成了「四軍」。大象開始進入人類的文明史,成為國王力量的象徵。此後的3000年中,以河流恆域為起點,戰象足跡的逐漸南邊亞,同時向西傳播至波斯、敘利亞、埃及、迦太基、希臘和羅馬,向東傳播至中南半島、爪哇島和印尼等地區。托馬斯·特勞特曼追述了戰象的緣起、傳播路徑和文化遺存,共同跨越了3000年的文化圖景。

為了維持這個獨特的製度,國王必須保護野生大象支架獵人的覬覦,還要保護大象棲息地的森林不被砍伐,也要維護與森林民族的關係。因此,國王與大象的關係,實際上是國王、大象、森林和森林民族之間的四角關係——這是一個豐富而複雜的網。所有這一切,構成了我們的文明。

19世紀,隨著英國人到來並統治南亞的大像地區,人口數量暴增,獵象成為一場運動。戰象制度退出歷史階段,大象的分佈範圍縮小,族群數量也開始減少。而時至今日,人像矛盾仍然不時出現在本書作者指出,人口數量的增長是一個長期問題:作為人類一個物種取得了災難性的成功。這一切都在時刻提醒著我們,需要找到方法來保護自己的未來,並在這個過程中保護與我們共存的生物的未來。

在跨文化的視野下,作者也沒有忘記中國。作者指出,掌握的是甲文中的“象”、青銅器中的“象尊”,亦或是“移植服象”、《明實錄》中的佔城進貢象,中國都發展了豐富的象文化,但獨獨沒有“戰象”。作者提出了「土地倫理」的概念,認為中國「農業立國」的思想導致了其與印度的文化差異。

分享