活在樹上:卡爾維諾傳*

活在樹上:卡爾維諾傳*

作者: (意)盧卡·巴拉內利,(意)埃內斯托·費裡羅

發布者: 譯林出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):传记/访谈

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

【🟠編輯推薦🟠】

《生活在樹上:維諾傳》是一份知識分子卡爾的傳記,一本作家作品框架指南,追憶卡爾維諾的磨礪寫作與人生軌跡,紀念不可滅的歲月記憶:卡爾維諾離開我們而去,但他的作品仍然是我們認識我們渴望復雜的現實的精妙工具。

《生活在樹上:維諾傳》簡體中文版首度面世,在卡爾日記、信件、私人回憶、同時代文章中,你可以閱讀:

卡爾維諾的家族記憶&學生歲月—

「我父母在加勒比海旅居多年後決定回到祖國,我也就在此時出生了。因此,這種漂泊不定的感覺一直讓我對別處充滿憧憬。

「我父母在植物王國中施展才智,表演植物界的神奇現象與必然規律。我則被另一個植物界——文字叢林所吸引,從而拒絕了父母本來要教給我的那些知識;人類的智慧對我來說同樣是陌生的。

「我在裡維埃拉,在那個突出的小天地中度過了童年和青年時期。那里海灣面向大海,崇山峻嶺崢嶸而崔嵬,似天然屏障護佑著我。狹窄的一條公路將我與意大利分隔開來,近尺的國界線將我與世界分隔開來。那裡海灣面向大海,近尺的國界線將我與世界分隔開來。

與卡爾維諾政治與文學生涯息息相關的都靈,埃伊納烏迪出版社的編輯時光——

「在米蘭和都靈奔波有一段時間,之後我都靈停下腳步,成為朱利奧·埃伊納烏迪以及與他共事的其他人的朋友與合作者……因此,此後大約十五年我一直是出版社的編輯。在這段時間裡,我花在別人書上的時間花在自己書上的時間多。簡而言之,雖然表面上我處於最有利的情況,但我仍然設法在我的職業上設置了一些作家和一些作家之間。

在羅馬、巴黎間遊歷的卡爾維諾——

六、七十年代的卡爾維諾是國際化的卡爾維諾,是旅行家、數學家,是百科全書式的學者,他在大量科學閱讀物以及與「烏力波」的巴黎學者之間的友誼中得到滋養,攻克了維托里尼所指出的關於《逃兩半的子爵》的二元論,從而獲得了新的概念工具。

卡爾維諾談“為什麼寫作”,寫作的必要條件、特殊筆調——

「我的寫作就是為了溝通,因為寫作是一種方式,透過這種方式我可以傳達一些東西,一些來自我身處的文化、生活、經驗和文學中產生的東西。文學先行於我,而我賦予它很多個人的東西,賦予它通過人類傳遞並再次傳承的經驗。這就是我為什麼寫作:使我成為某事某物的工具。 當然這個工具肯定比我強,它是人類觀察、判斷、評價、表達世界的方式,讓世界透過我進行傳入並再次少數民族的方式。

《紐約時報書評》「想成為哪個人物文學」的回答——

首先,我欽佩他在那個樹木的世界中所具有的輕盈、奇妙的幻想,他是畫麥布女王的詩人,另外,我還欽佩他在凱普萊特與蒙太古的深仇宿怨中所具有的智慧和充滿理性的聲音。奧面具舊的騎士精神準則,甚至是重複了生命的代價,也許這只是出於作品風格的,但他是一位現代的、充滿懷疑精神和批判精神的人,非常清楚什麼是夢想和什麼是現實的堂吉哈德,他穿梭在現實與夢想之間,一直心明眼亮。

蒙達多利出版社2022年最新百年誕辰紀念版譯介,書中大部分影像資料來自卡爾維諾檔案館,源自羅馬國立中央圖書館。

《生活在樹上:卡爾維諾傳》收錄了選者盧卡·巴拉內利、埃內斯托·費裡羅的前言導讀,後附全書參考書目、照片出處,方便比照閱讀。

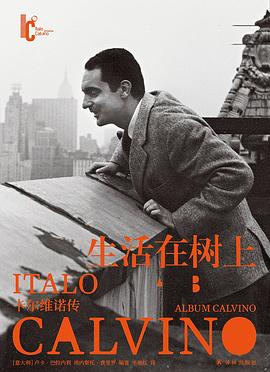

平裝大開本設計,封面採用卡爾維諾肖像,綴以全球統一百年誕辰標誌,增添紀念意義。

內文觸感溫潤柔和,堅韌發黃。雙色印刷,圖片還原,開啟度舒適。

【🟠名人評價及推薦🟠】

博爾赫斯、馬爾克斯和卡爾維諾三人同樣為我們做著最美的夢,三人從事,卡爾維諾最溫暖明亮。

——約翰‧厄普代克

卡爾維諾的想像像宇宙之間的人群,收納在伏爾泰和萊布尼茲。

——翁貝托‧艾柯

卡爾維諾教會我的獨創性與本身的歷史同樣重要。

——帕慕克

當世界末日到來時,我想不出有比卡爾維諾更好的作家來陪伴。

——拉什迪

有一段時間我似乎理解了,後來一個想什麼都無法理解,因為他的頭腦變得太複雜了。卡爾維諾的書值得反覆閱讀。

——莫言

我不能強迫大家喜歡他的每一本書,但我覺得必須喜歡他的想法:小說藝術有無限種可能性……我還沒有探索無限,比卡爾維諾差得遠。

——王小波

批評家們樂於把卡爾維諾與納博科夫和博爾赫斯相提並論,實際上,卡爾維諾的影響力要更大,也更持久一些。 ……卡爾維諾的故去,意味著純文學的終結。至少對西方來說文學是如此。

——陳曉明

【🟠內容介紹🟠】

「我對別處充滿憧憬。」卡爾維諾在羅馬、都靈、巴黎與聖雷莫之間的遊歷,留下輕盈奇妙的幻想和溫暖明亮的記憶。 《活在樹上:卡爾維諾傳》是一對知識分子的傳記,他們昔日摯友在日記中、信件、私人、同時代文章中追憶卡爾維諾的寫作與記錄,人生紀念那段磨不可滅的歲月。 如今,卡爾維諾已離開我們而回憶,但他的作品仍然是認識我們不可避免的複雜性的現實的精妙工具。

蒙達多利出版社2022百年誕辰紀念版譯。書籍部分圖片來自家庭珍藏,由艾絲特·卡爾維諾度公開,其餘大部分來自卡爾維諾檔案館,源自羅馬國立中央圖書館。

分享