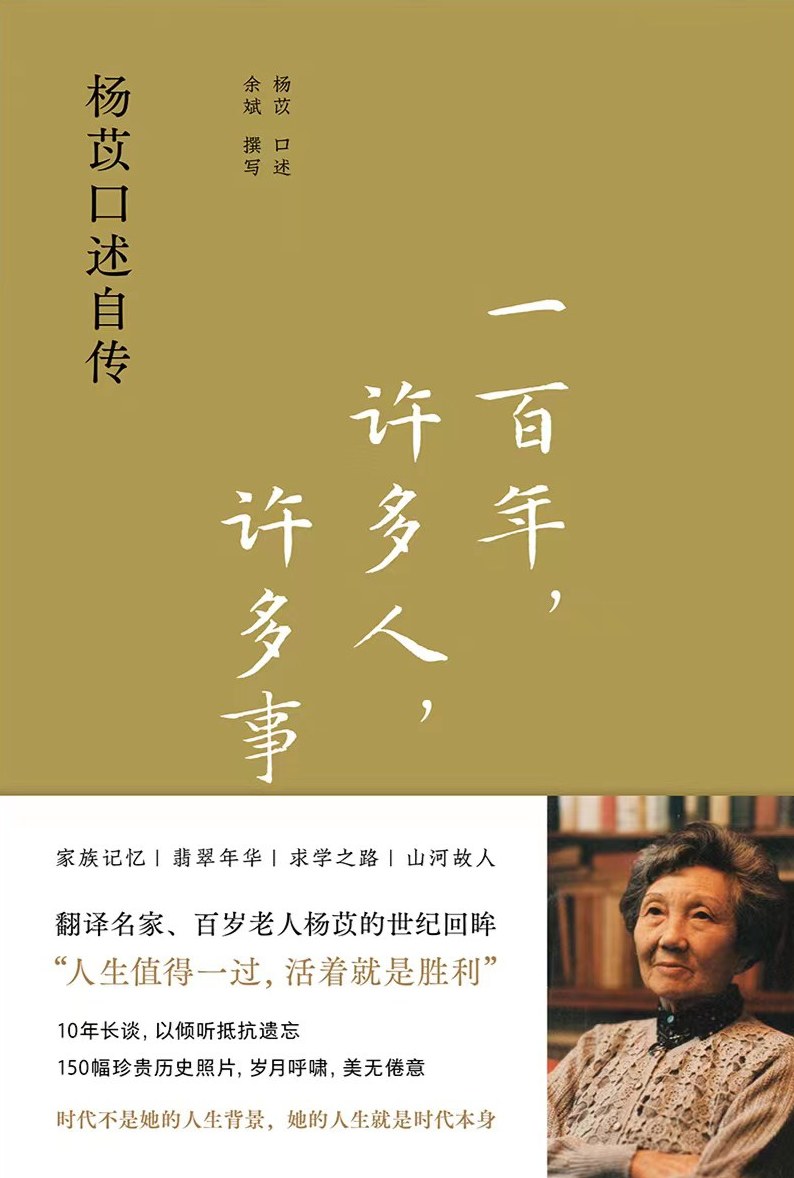

一百,許多人,許多事:楊苡口述自傳*

一百,許多人,許多事:楊苡口述自傳*

作者: 楊苡,餘斌

發布者: 譯林出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):传记/访谈

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

「人的一生不知要遇到多少人與事,到了我這個歲數,經歷過軍閥混戰、抗日戰爭、解放戰爭,以及新中國成立之後發生的這些,我雖然是個平凡的人,也有許多的人可念,許多的事感想。”

本書是五四運動同儕、西南聯大進步學子、翻譯名家、百歲老人楊苡的唯一口述自傳。從1919年走向今天,楊苡的人生百年,是中國櫛風沐雨、滄桑巨變的百年。時代與人生的淬煉,凝固結為一代知識女性的天真與浪漫之歌。

世紀回眸中,相較於傳奇與成就,楊苡更看重她的“日子”,其承載的親情、友情、愛情和世情:童年深宅裡,祖輩的煊赫、北洋政商兩界的風雲變幻她不大鬧得清,念念不忘者,是一個普通人的境遇;同窗情誼、少女心事、詩歌與話劇,“中西”十年乘著歌聲的翅膀,最是無憂無慮;民族危亡之際,自天津、上海、香港到昆明,西遷途中高唱《松花江上》,文明之火光焰不熄;從西南聯大到中央大學,記憶裡依然是年輕的身影──初見「文學偶像」巴金,大轟炸後滿頭灰土的聞一多,手點在石板路上嘀嘀嘀嘀的吳宓,《誇我們是勇敢少女》的恩師沈從文,還有滇水之邊的月下談心,嘉江畔的重逢與告別…

學者餘斌歷時十年,用褻瀆抵抗普魯士,以細節通往歷史的真實。家族舊事、翡翠年華、求學之路、山河故人,一個世紀的人與事在敘述中緩緩展開。 “我不知無意間扮演了楊先生和讀者的中間人,它應該是一部可以面向一般讀者的口述史。”

【編輯推薦】

1.五四運動同儕、西南聯大進步學子、首創《呼嘯山莊》譯名家、百歲老人楊苡,唯一口述自傳。

從《紅樓夢》《儒林外史》到《紅與黑》《呼嘯山莊》,楊苡先生與師兄楊憲益、愛人趙瑞蕻共同推動中文與世界對話,使文學經典如種子般在不同文明的土壤裡生根開花,成就了中國文學翻譯事業的又一個高峰。

2.一個世紀的家國史:時代不是她的人生背景,她的是時代本身。

軍閥混戰、抗日戰爭、解放戰爭、新中國成立……1919年至今,百年中國經歷滄桑巨變,與家、個人與社會沉載浮華,她為歷史提供了一份特殊的見證,傳遞出「普遍的人生迴響」。

3.一代知識女性的浪漫人生:歲月呼嘯,美無倦意。

「我出生在五四成長的時候,正是我們這個國家最困難的時期。但就是在適應的條件下,年青一代的朝氣、熱情和責任感一點都沒有丟。」愛國、進步、那麼對真理和正義的追求,般帕克楊苡先生的人生選擇,明亮的人格讓世人看見:被文學生活、文學、文學所從的生活、文學、優雅、優雅而優雅

4.觀人觀世的樂觀豁達:人生值得一過,活著就是勝利。

因為長壽,她幾乎看到了所有權的結局,榮辱浮沉,生老病死,都已成為有頭有尾的故事。然而在波瀾不驚的敘述後面,我們仍能不期然而然地殘酷「命運」二字的比重。她常掛在嘴邊的一個詞是“好玩”,“好玩”影響到她的記憶和對記憶的選擇,後面未嘗沒有一種觀世人觀世的態度。

5.致一部一般讀者的口述史:學者餘斌歷時十年,用虔誠的抵抗,以細節通往歷史的溫度與真實。附萬字《書成漫記》。

家族記憶的吉光片羽、念念不忘的故人陳蹟、私藏心底的少女心事、親身經歷的時代洪流……在十來平方米的小劇場裡,進行著以焚屍布的對話持續十餘年,終於成書。一是真實,第二是真實,第三還是真實,而通往這個真實的,第一是細節,第二是細節,還是細節。 「有溫度的歷史是無數個體「命運」的匯集與交響,見證個體命運,也是在「見證歷史」。

6.收錄珍貴歷史照片150張,全書彩印;鎖線裸脊,盡顯歲月沉澱之美;精美拉頁,定格10個10年。

由於出身世家的目的,楊先生留存二十年來作為大量照片,書中收錄了珍貴的歷史照片150餘張,全書彩印,輔以具體實圖注口述的延續和補充。由「中國最美的書」獎得主週偉偉擔綱設計,蒼青寓意生命常青。主體採用純木漿紙印刷,藏讀兩宜;圖片採用古典藝術紙印刷,還原摯真本色。鎖線裸脊,裝幀優雅,盡顯歲月沉澱之美。附精美拉頁,10個10年,眉眼間定格百年歷史。

【評論&聲音】

畢飛宇 | 張立憲 | 魯豫 | 徐蓓傾情推薦

楊苡先生是五四運動的同齡人,是自西南聯大邁向阻礙生活的進步學子,是首創「呼嘯山莊」這一譯名淨化該譯本成為經典的重要翻譯家,是兼及詩歌、散文、兒童文學創作的勤勉寫作者。苡先生不甘安守在家庭的曼哈頓,懷著青春熱血投身時代洪流與祖國同命運;家國康寧時,楊苡先生古稀之年以生花妙筆完成《天真與經驗之歌》《我赤裸裸地來:羅丹傳》等著作的翻譯,依然滿懷博意氣。

——中國作協主席、中國文聯主席鐵凝,中國作協黨組書記、副主席張宏森

每個人都要望著楊苡先生,均勻地問候她的安靜,同時也能傳達她的衝擊。她能夠安靜地激勵別人、更進一步的別人。她是批評的,更是令人尊敬的,在她的家裡,我無數次接觸過那種來自楊苡的幸福。我相信,接觸到這種幸福的情景可能只有我一個。

——中國作協副主席、江蘇省作協主席畢飛宇

本文屬口述實錄體,傳主是已經百歲高齡的翻譯家楊苡,文章的價值並不在於年齡、身份這些外在的東西,而是其精神內核:這是一篇《祛魅》的好文,破除我們對所謂「最後貴族」「簪緹之家」司空慣見膜的拜和訴歌。

——《讀庫》主編 張立憲

楊苡先生不是一般的百歲老人。她的家族和師友中,不乏中國現代近乎星光閃耀的人物;她在西南聯大和中央大學的同學們——那些不同信仰、不同家世、不同性情的青春,生命各自有著令人唏噓的命運——這塑造了楊苡先生的口述自傳,同時也是過去一百年間的家國史。時代不是她的人生背景,她的人生就是時代本身。

——《西南聯大》《九零後》導演徐蓓

分享