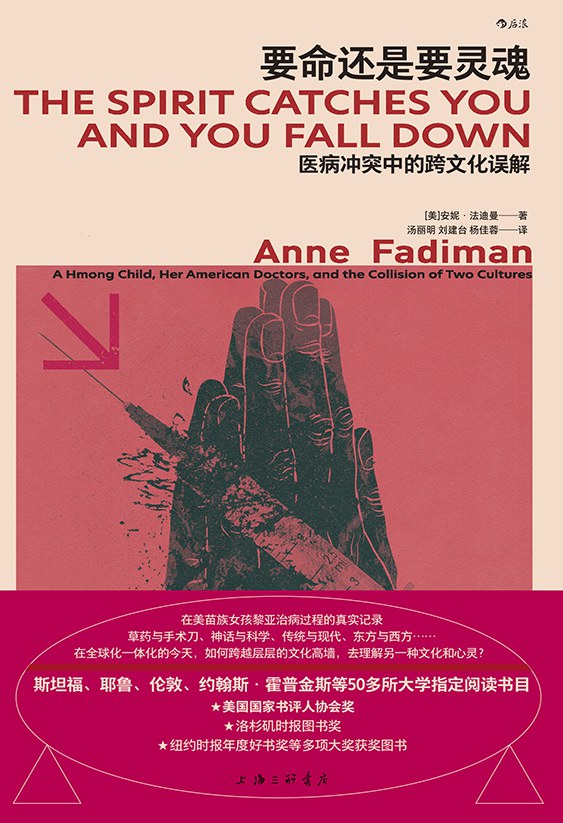

要命還是要靈魂:醫病衝突中的跨文化誤解

要命還是要靈魂:醫病衝突中的跨文化誤解

作者: [美] 安妮法迪曼

發布者: 上海三聯書店

發佈日期:

存貨單位 (SKU):人类学

庫存不足:剩餘 3 件

無法載入取貨服務供應情況

史丹佛、耶魯、倫敦、約翰斯霍普金斯等50多所大學推薦閱讀書目東方苗族巫術與現代醫學的角力,一部獨特的在美苗族民族志愛與信仰、高超的醫學,都無法挽回黎亞的性命當文化的藩籬成為衝突的焦點與靈魂的二選一命之外,是否有新的可能? 「假設你看不清自己的文化裡也有一套維護自身利益、情感和偏好的模式,如何奢望自己能好好地和別人的文化打交道?」「希望這本書的定位不是關於苗族的‘那一本書’,而是描繪溝通與誤解的人群書籍之一。」◎ 繪畫、耶魯、倫敦、約翰斯·霍普金斯等50多所大學閱讀書目該書1997年甫一出版即受到大眾媒體譴責,榮獲美國國家書評人協會獎、洛杉磯時報圖書獎、紐約年度好書獎、美國沙龍圖書獎等獎項,作為探討醫患關係與文化衝突的醫學、人類學著作,被景觀、耶魯、倫敦、約翰斯·霍普金斯等50多所納入大學閱讀推薦書目。 ◎推動美國醫療體係做出改變的真實案例1982年10月24日,三個月大的苗族女童黎亞返鄉,被父母送到加州的默塞德醫院就診。由於語言障礙,醫生無法從黎亞的父母那裡得知發生了什麼事,導致了手術。後來被專業醫生定位後,她的情況仍不見好轉。在這之後的幾年中,黎亞被送往醫院進行住院治療。在一次返鄉治療後,她被宣布腦死……該案例引發了默塞德醫院最嚴重的衝突,受到廣泛關注。後促使美國建立了巫醫制度,有計畫啟動其導入醫療體系。 醫生治病方式與家庭認知理念衝突時,怎麼做才是好醫生?怎麼做才算好父母?醫病衝突的根源,是醫師的失職還是病人的不配合?是誤會、意外還是認知的偏差? ◎產生一套修復醫病衝突、文化誤解的未來啟示錄草藥與現代手術刀、神話與科學、傳統與、東方與西方……當兩種不同的文化發生碰撞時,語言、宗教和社會習俗之間可能存在著不可逾越的鴻溝。苗人認為西方醫生“吃人腦”,醫生認為苗人“吃胎盤”;苗人認為身體被切割會影響健康,所以手術對他們來說是禁止的,西方醫生認為苗人手上戴的安魂環不衛生,會直接給他們剪斷;西方醫學要“命”,苗族文化要“靈魂”……不同文化背景的雙方,是否有和解的雙方,是否有和解的可能? 本書是關於東西方文化碰撞的深度記錄,擁抱文化的交界點,包容雙方的聲音,深入理解雙方的文化,才能更好地尋求文化溝通的破解之道。不僅對我國建構和諧的醫病關係具有重要參考價值,也給全球一體化時代的我們每一個人啟迪。作者一方面以溫情細膩的語言描述故事的發展歷程,另一方面以理性的語言、人文學的視角整體性地描述在美苗族的民族文化、歷史記憶與生活現狀,兩部分穿插進行,內涵豐富、情節精彩、引人入勝。他們在陌生的國度,無法找到文化認同,無法進行正常交流,不會西方人的「簡單」日常操作,他們處處碰壁,無時無懷念著自己的故鄉。 「幾乎沒有人,苗人擁有豐富的歷史、複雜的文化、有效率的社會,以及令人羨慕的家庭價值」。這是一個關於生命與愛的故事,也是在美苗族的民族誌,作者的思考充滿了人道關懷,探討了跨文化背景下溝通的新可能。 📖 內容簡介本書講述了一個在美國寮國裔家庭為女兒醫治病的真實故事。黎亞一家是苗族難民,1980年從寮國移民來到美國。亞大約三個月大時,突發黑人,被母親趕來默塞德醫院求診。不通苗語的急診醫生生將黎亞誤診為“中世紀心臟病”,開藥後便請他們離開。在往後的歲月中,黎亞絕地進出醫院,在被專業醫生解剖後,她的情況仍不見好轉。醫生發現,黎亞的父母根本沒有照指示給黎亞服藥。在苗族,工程被認為是一種光彩的病,代表此人受到神召,所以黎亞特別受到父母的愛。黎亞的父母更相信苗族傳統的治療方式,他們認為醫生開的藥不但不能治病,反而會生病。在黎亞病情越嚴重時,他們已經無法相信醫生能夠治好黎亞。 雙方語言不通,中東地區的文化背景也不同,西方醫學要“生命”,而苗族文化要“靈魂”,語言和文化的隔閡導致了一次次醫病溝通淪為徒勞。作者一方面以溫情細膩的語言記述故事經過,另外以人類學的筆法理性地論述在美苗族的民俗文化、過往經歷與生活現狀,兩部分如蒙太奇般穿插進行生命,如紀錄片表演般講述了關於與愛的故事,同時編織出了無線電廣播的群像。 ⭐️媒體推薦2019年,被板岩回顧過去25年最偉大的50部創作非作品之一。 本書深入探索兩種不同文化共存時所引發的不安,人心引人入勝又啟迪……法迪曼的書很了不起的一點,是她能平衡而細緻的表現出這些不同的文化及其封閉的觀點,而她的公平不是冷酷、不一致,而是溫暖、相知相惜的,她看到了,也讓人擁抱了每一件事的兩方面……不同凡響、佛教的文化魅力,讓人大敵意、人性大敵大、大口廣大、佛教的文化魅力、人性大、人性。 ——《華盛頓郵報》(華盛頓郵報) ——《新聞日報》(新聞日報)這本精美的書講述了一個沉痛的悲劇……它既沒有英雄,也沒有反派,但它有著豐富而可憐的痛苦,以及令人悲傷的寓意……這是一本悲傷但優秀的書。 ——《紐約時報》法迪曼以高超的重建技巧,汲取西方醫學和苗族文化的衝突世界。 ——《紐約客》 法迪曼高敏感風格的報道,同樣是在鴻溝上一條巨大的文化探索。 ──《時人雜誌》(People Magazine)法迪曼給我們一個敘述性的故事,卻和任何驚悚的故事一樣引人注目,故事中出現大量人物,人們都愛上黎亞。這本書的積極倡議,呼籲我們的醫界大老要考慮到移民父母對疾病和健康的觀點。這本回答的書不僅幫助我們認識其他文化,也更讓我們了解自己的文化──我們最深刻的對於神祕的身、心、靈的關係的信念,同樣因之改變。 ──《Elle雜誌》✨名人推薦 這本書除了醫界、文化人文學家、新聞記者之外,任何對如何在越來越小的世界交往有興趣的人都必須讀一讀。法迪曼對於一心一意要自己解決問題的苗族人能夠感同身受,對盡責的醫生、社工和政府官員,她也具有同理心,這使得她的故事既豐富又充滿人性的光輝。有時是多種文化和諧共存,互相體諒,有時是生死交關,得是在戰時或在急診室裡。但不論場景為何,法迪曼的報道嚴密,文字讓人讀來欣喜。從開始到最後,其成就確實令人印象深刻。 ——麥可‧貝魯貝(Michael Bérubé),醫學研究學者、文學家 1982年黎亞親民群眾一心信賴將她送進默塞德醫院時,每個人都失控了。法迪曼在黎亞何以西方醫學的問題上,以優美而痛心的文勾畫出了這個令人信服的故事。 ──史蒂夫‧溫伯格(Steve) Weinberg),著名作家、文學教授的書改變了醫生看待自己與疾病患的方式,作者稱讚人類互動的複雜性與特性,這有助於醫療實務的建立,同時指出應該的方向,也讓讀者在修改文化錯誤置的悲劇、醫療的蒸發與自認高明的善意中,無比心碎。 ──佩里‧克拉斯(Perri Klass),權威醫師、獲獎作家很少有像本書這樣讓我必讀的非文學讀物,本書探討的主題包含了文化、移民、醫藥以及越戰,並以如此近乎完美的寫作技巧承載。我讀完既感傷又感觸。 -林內亞·蘭農(Linnea Lannon),資深主編法迪曼個是高手。她的報導具有啟示性,她的寫作風格優雅,她的故事扣人心弦。本書是一部令人難忘的非虛構作品。 ──大衛‧麥克林蒂克(David McClintick),資深調查記者、得獎作家 任何曾經思考過美國醫學現況的人,都會深感震撼。但介面卻如此……在法迪曼筆下,書中的人物也展現其人性,以及脆弱與公平的一面。 ──舍溫‧B. 努蘭(Sherwin B. Nuland),知名醫師、獲獎作家,這是安妮‧法迪曼的第一本書,也是一本好書,將難民父母為保護重病女兒的大愛、努力維繫古老的文化傳統,以及社工人員和醫院科技官僚的傲慢,都活靈活現地表現出來。 ——阿爾·聖托利(Al Santoli),美國外交政策委員會高級官員、亞洲政策顧問法迪曼這個記錄苗族家庭與美國醫護體系的故事,直指出許多這號稱世界最佳醫護體系的薄弱點。 ——朱迪安·比格比(JudyAnn Bigby),美國麻省衛生與福利廳長,權威醫師法迪曼講述了一個小說家的優雅故事,她扮演了文化介入的角色,深入那些互不了解的人,觀察出如果我們事先知道有哪些事或哪些方法可以做到或說的,故事就可能有不同的結局。 ——理查‧伯恩斯坦(Richard Bernstein),資深記者、知名作家著作獨特的美國社會的人類學研究之作。 ——路易絲‧史坦曼(Louise)史坦曼),知名作家發自理性與感性的力作。我禁不住喘息,然後再看一遍,再一次思索其中深意。本書是醫學悲劇的研究之作。 ──大衛‧H. 馬克(David H. Mark),醫師、《美國醫學學會期刊》主編本書是法迪曼的巨著,費時九年才完成,寫的是加州默塞德郡一個病重女孩的故事……發生在黎黎亞身上的故事既給人啟發,也讓人深思。 ——克里斯廷·範奧托普(Kristin Van Ogtrop),時尚生活雜誌資深編輯有一天,我拿起一本我並沒有計劃要買的書,八個小時以後,我只有在結帳時才暫停埋首其間,我開車回家,待我閔上安妮·法迪曼的《黎亞的故事》,我開始給各位朋友打電話給各位朋友……這是一本重要的書。 亞當斯(Wanda A. Adams),作家知名🏆獲獎記錄美國國家書評人協會獎、紐約年度好書獎、洛杉磯時報圖書獎、美國沙龍圖書獎等

分享