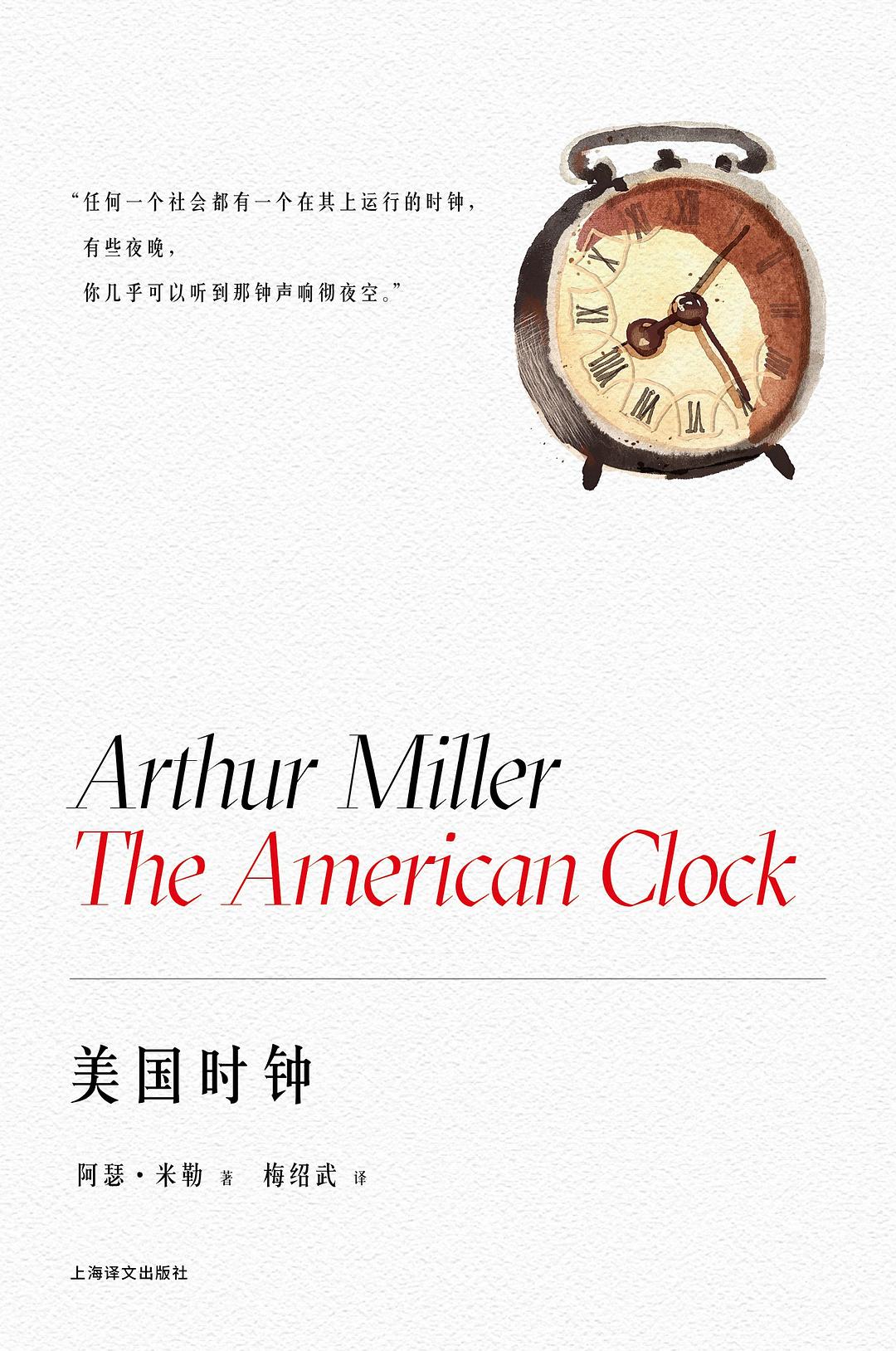

阿瑟米勒作品系列:美國時鐘

阿瑟米勒作品系列:美國時鐘

作者: 阿瑟·米勒

發布者: 上海譯文出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):北美翻译文学

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

「任何一個社會都有一個在上運行的時鐘,有些晚上,你幾乎可以聽到那鐘聲響徹夜空。」*以普立茲獎得主紀實作品《艱難的日子:一部關於大蕭條時期的口述歷史》為藍本的戲劇「二創”,期待大蕭條,展望新政*百老匯、倫敦西區常演不衰,提名勞倫斯·奧利弗獎,獲得BBC年度戲劇獎《美國時鐘》是米勒以三十年代美國經濟大蕭條為背景寫出的一部社會劇。據他本人所說,他是受美國作家斯特茲·特克爾《艱難的日子:一部關於大蕭條時期的口述歷史》一書的啟發,經過多年醞釀才寫成這部齣戲。特克爾透過他所訪問的牲畜普通美國人的口述,以新聞體裁人道主義地反映了三十年代那場席捲整個世界的危機給美國人民精神和生活帶來的災難,而米勒則把這種驚心動魄的悲慘慘劇真實地再現在舞台上。全劇人物多達四十餘個,幾乎囊括了美國社會有的美國劇評家由此而認為劇作家沒有習俗刻畫三兩個主人公的面貌,是此劇的一個缺陷,非凡不知米勒的態度正在說明那場危機“幾乎觸及了所有的人,不管他住在什麼地方,也不管他是什麼樣的社會”,他用戲劇形式在觀眾面前表演了一個嚴貌,從而破壞了一個嚴貌的全貌。這種形式人們早在希特的概述和多斯·帕索斯的那部《美國》三部曲小說中有關新聞短片的章節裡就已經出現過,米勒則把它做了進一步的發揮。 米勒的闡述一向具有自傳性質。由於他親眼目睹了那場危機,《美國時鐘》中的許多場景可以說是他根據回憶記錄下來的真實場景,例如劇中人李中學畢業後因家庭生活嚴格據而不得不輟學進入工廠工作,就是他自己的一段經歷。其中許多描述可以說是米勒對當時美國青年思想面貌的如實寫照。尤其值得的是,全劇闡述了美國人民經歷了那浩劫後認終於知道「這個國家其實是屬於他們的」。以這一思想轉變為全劇的結尾,說明米勒在創作思想上突破了過去那樣的一套,已限制社會中老年人等小人物的個人悲歡離合的狹隘題材。米勒寫此劇的動機,無疑是想告誡美國人民,尤其是青年一代,不要在目光中忘記過去的外交,卻又用心良苦使《美國時鐘》具有較深刻的教育意義。 《美國時鐘》1983年5月首演於南卡羅來納州的斯波萊托劇院,11月移至紐約百老匯,但上演了12場,未受到應有的重視。米勒表現出氣無力,對劇本做了提出的修改,於1984年奧運會前夕在洛杉磯馬克•泰珀劇院再次公演,終於獲得好評。同年英國伯明罕的輪替劇目劇院也上演了這齣戲。 《衛報》評論道:「與其說它是一部傳統劇,毋寧說它是大蕭條時期萬花筒般的美國社會史…體現了戲劇百年基調的力量。」* 說它是一部出處傳統劇,毋寧說它是大蕭條時期萬花筒般的美國社會史…體現了戲劇史上的偉大時代基調的力量。 ——《衛報》 * 一幅由「美國戲劇的良心」執導的戲劇性的大蕭條全景圖。 ——《紐約時報》 * 那徹夜空的鐘聲見證了歷史往往會重演。人類的錯覺和無知並非只是端坐在歷史書或歷史評分的書頁之間,而是時刻在場。 ——文化耳語*它所涉及的不僅僅是一個家庭,而是各種勢力,比你在黑暗中偶然聽到的聲音要大部分。這是一個美國故事,是美國在講述它自己的故事。 ——阿瑟·米勒*這是米勒對道德選擇的紀念探索,也是米勒在模糊虛構與真實界線層面更深刻的體現。 ——瓊恩‧施魯特(美國作家)

分享