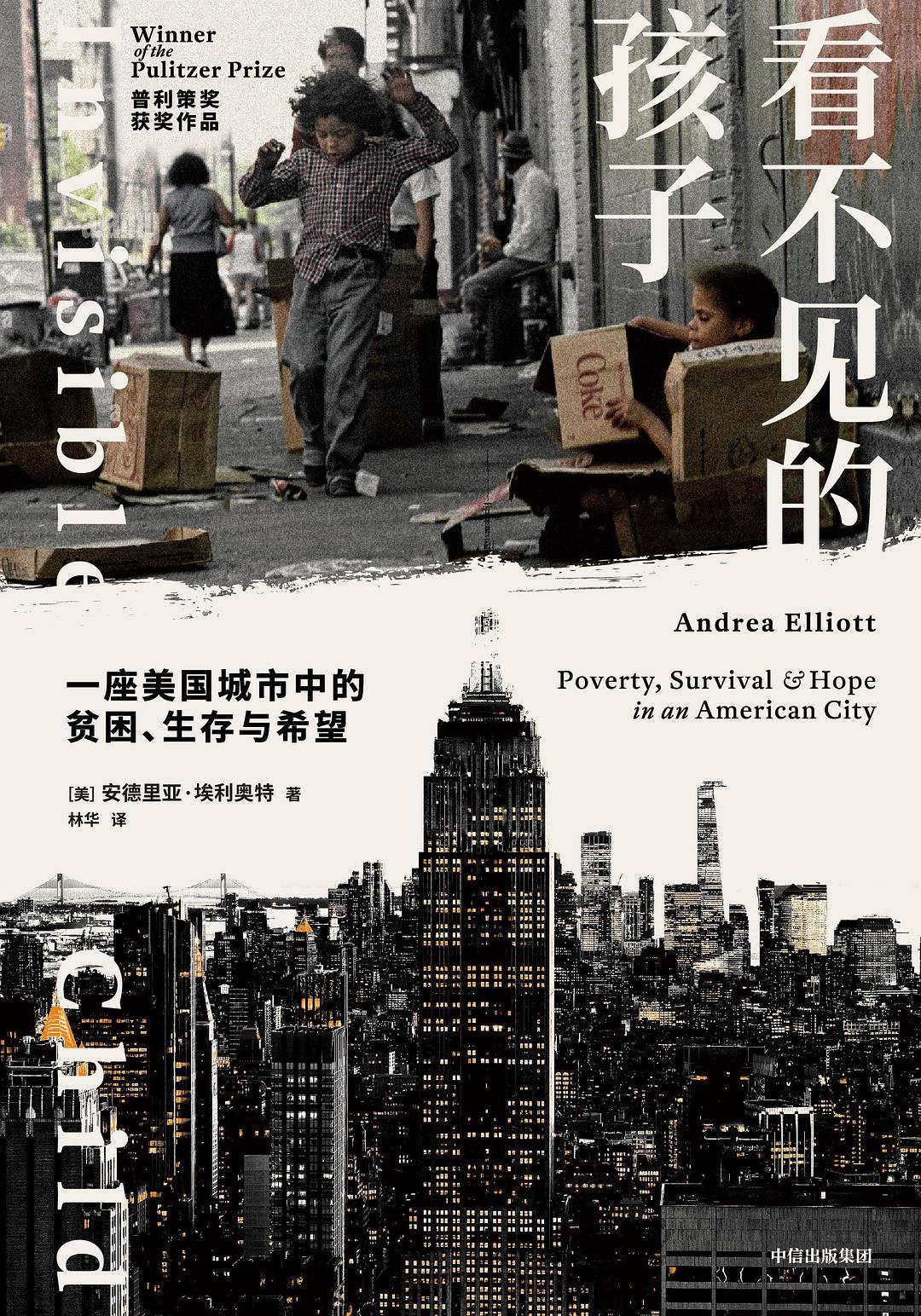

看不見的孩子

看不見的孩子

作者: [美]安德里亞·艾利奧特

發布者: 中信出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):社会纪实

庫存不足:剩餘 3 件

無法載入取貨服務供應情況

★中國國家圖書館第十九屆文津圖書獎獲獎作品。 ★普立茲獎得獎作品,作者也是撈唯一既獲得過普立茲新聞報道獎,又獲得普立茲圖書獎的女性。 -------------------------- 【編輯推薦】 ★ 共斬獲5項各類圖書獎,另外4項獲提名。 ★ 獎學金計畫2021年度書單、《紐約時報》2021年度十大圖書、《時代》2021年度十大非虛構圖書、《大西洋月刊》2021年度十佳非虛構圖書、美國亞馬遜2021年度最佳非虛構圖書等10項美國著名媒體和平台的年度書單。 ★這不是悲劇最終被改寫的故事,悲劇太多了…道德宇宙的弧線最終將「彎向正義」這句話馬丁路德金的名言在這個社會中似乎不太適用。在這樣的社會中,單靠愛是無法克服各種障礙。 ★ 連續8年追蹤記錄,參考和援引14325份流行文件,以細緻的文筆和歷史視角審視一個處於困境中掙扎的少女,一個貧困代相傳的家族,一個赤貧與巨富可能一街相隔的城市。 「比狄更斯更徹底,比歐威爾更絕望」。 ★ 《以狄更斯作品般的深度》記錄了一位少女的困境與困境,承載貧富差距、階層固化、家族家庭、種族歧視等美國社會結構和歷史的產物,問紐約這座城市甚至整個美國的良知。 ★ 中文讀書網站Goodreads上萬讀者打出了超高的4.73分。 ★ 中國學者張莉、毛尖、馬凌、李松蔚鼎力推薦。 ★聯合國高級翻譯林華(在聯合國總部工作30餘年,曾任口譯中文組長)引領讀者開啟本書的閱讀之旅。 --------------------------- 【內容介紹】 《看不見的孩子》是《紐約時報》調查記者、普林斯頓大學教授安德里亞·埃利奧特歷時八年追踪記錄,引用和引用14325份流行文件寫就的虛構非作品,講述了一個名叫達薩尼的少女八年曲折的成長經歷。在這部具有宏大歷史感的作品中,艾利歐特將達薩尼的童年故事與她家族的歷史串連在一起,追溯他們從奴隸製到向北遷難民的經歷,以及這個家族在紐約的困境與掙扎。達薩尼成長的年代是紐約無家可歸危機爆發,貧富差距加劇的年代。在沒有穩定生存環境的情況下,她必須帶領自己的弟妹面對一個充滿飢餓、暴力、種族、毒品氾濫的世界。在實現七個弟妹從一個收容所流浪到另一個收容所的同時,達薩尼也在尋找跳脫這種寄宿學校的路徑。當她最終陷入這種困境,進入一所寄宿學校時,她面臨著一個難以回答的問題:如果脫離貧睏意味著拋棄你的家庭和你自己,你該怎麼辦? 《看不見的孩子》以細緻的文筆表現了一個處於困境中困境的少女,一個貧困代相傳的家族,以及一座赤貧與巨富可能一街相隔的城市。但達薩尼和她的家人只是縮影他們,面臨貧困、歧視、階級重構和嚴重的家庭問題是美國這部「具有狄更斯作品般的深度」(普立茲獎得主阿亞德·阿赫塔爾語)、「論證比肩奧威爾」(英國《星期日泰晤士報》語)的作品的每一頁都涉及這些問題,並詢問紐約城市甚至整個美國的紐約城市。 該書榮獲2022年普立茲非虛構圖書獎、2022年度安東尼·盧卡斯圖書獎等5項圖書獎,另獲4項圖書獎提名,並加上美國前總統歐巴馬2021年度書單、《紐約時報》2021年度十佳圖書、《時代》2021年度十佳非虛構圖書、《大西洋月刊》2021年度十佳非虛構圖書、美國亞馬遜2021年度最佳非虛構圖書等10項美國著名媒體和平台的年度圖書書單。 --------------------------- 【推薦與讚譽】一部感人至深的深度報道,講述了紐約市無家可歸危機中一個女孩的成長經歷,成功地融合了文學敘事與政策分析,繪畫出失敗的製度下的堅韌。 ——普立茲獎授獎詞 一部沉浸式報道的力作,對美國貧窮的世代傳遞落實入微、直面現實的描述。整8年,安德里亞·埃利奧特緊隨書的主角11歲的達薩尼,以及她的父母和7個弟弟妹妹在紐約市無家可歸者收容所、法院、學校、福利診所進出,最後到了賓夕法尼亞州給達薩尼帶來了第一線希望的一所寄宿學埃利奧特以深切的共情呈現了這個家庭日常生活的匱乏的物質匱乏。在這個過程中,她徐徐展開了美國的生活百態,讓讀者看到過去的偏見與不公猶存。美國無家可歸者的人數目前正在增加,這本書應該也必須得到我們的關注。 ——安東尼·盧卡斯獎圖書授獎詞《看不見的孩子》深切聚焦一個普通女孩的成長史,令人驚訝地呈現了美國社會貧困階層的代際傳承、文學品質和社會情懷兼具,是非虛構寫作的象徵之作。 ——張莉,北京師範大學文學院教授 作者持續八年追踪美國女孩達薩尼和她的父母以及七個弟弟妹妹走進紐約的法院、學校、收容所、兒童保護所、心理治療機構的赤貧人生,既讓我們看到貧困與種族的聯繫,看到達薩尼故事中的異族婚姻,也讓我們深刻認識到被監視的男性據推測一位曾獲普立茲圖書獎和普立茲新聞報道獎的女性,艾利歐特的這本書比狄更斯更徹底,比歐威爾更絕望。 ——毛尖,華東師範大學教授 一部翔實調查的深度調查報道,一部歷時八年的人類學田野筆記,一部融合了個人史、家庭史、族裔史、城市史的非虛構作品,必將由此引發的情懷成為美國經典。 本書銳利地指出,美國福利制度,特別是兒童寄養制度,在以空前的滅毀家庭,忽然有色人種的親權,無效稽靡費,弊病叢生。同時,家庭成員間的血緣親情,師生之間的誠摯信仰,以及陌生人的善意,是暗影之上的煙火,彌足彌足,分外感人。 ——馬凌,復旦大學新聞學院教授,書評人這本書可以為你打開個人敘述的視角:不再把個體的不幸只看成一個人的問題,同時也看到它背後的一個家族,一個城市,一個歷史與一個制度。個人的奮鬥在那些結構性的困境中極盡微弱,艱難地傳遞出希望之光。擺脫不幸的第一步,就是不再對困境的深沉與森嚴視而不見。 ——李松蔚,心理學博士,心理諮商師 為了寫這本書,艾利歐特運作了8年,跟隨達薩尼和她的家人從拘留所到學校、法院、福利診所、心理治療課、派對,幾乎如影隨形。 跟隨艾利歐特,讀者在這些空間中穿行,很容易忘記艾利歐特在進入每個機構時都需要克服其特有的障礙。指南的報道介入微,似乎無所不包,全部來自作者的第一手觀察以及作為參考的大約1.4份官方文件,從學校成績單到犯罪檢測報告,到《自由信息法》獲得的市政府的記錄,不一而足……埃利奧特記下一代國際的迴聲,“同一個”這個詞在書中兄弟始終貫穿。香奈兒和無上與兒童保護服務機構會面時,去的是無上下午去過的同一個診所。達薩尼異父異母的襲擊事件中年婦女被捕時,是在無上曾經被捕的同一個警察分局……這種直截了當、不遺力的報道風格創作了一部罕見且激動人心的作品。在讀過這本書很久之後,它所講述的故事仍然會被人們記得在心。 ——《紐約時報》 記下美國貧窮與階級重建的里程碑級著作。 ——《洛杉磯時報》 8年來,艾利歐特追蹤著達薩尼和她家人生活的起伏轉折。翻開書的第一頁,讀者就會被深深吸引住。她經常被公共衛生槍聲驚醒。她知道在去時,自己要冒著被強暴或被攻擊的風險……艾利歐特的調查報道曾獲得包括普立茲獎在內的一系列,從《看不見的孩子》中不難看出原因。她講故事的本領一流,令讀者欲罷不能。她筆下的人物如此情感,幾乎要從紙上躍出……這不是一個悲劇卻最終被改寫的故事,悲劇太多了……道德宇宙的弧線終將“彎向正義”這句馬丁·路德·金的名言在這個社會中似乎並不適用。在這樣的社會,單靠愛是無法克服障礙。這部浩宏的作品必將成為一部經典,比肩斯特茲·特克和喬治·奧威爾等巨匠的經典之作。 ——《今日泰會議士報》 一層地畫出一個孩子、一個家庭、一個城市並塑造了他們的國家的獨特形象。 ——霍華德‧W. 弗倫奇,哥倫比亞大學新聞學院教授

分享