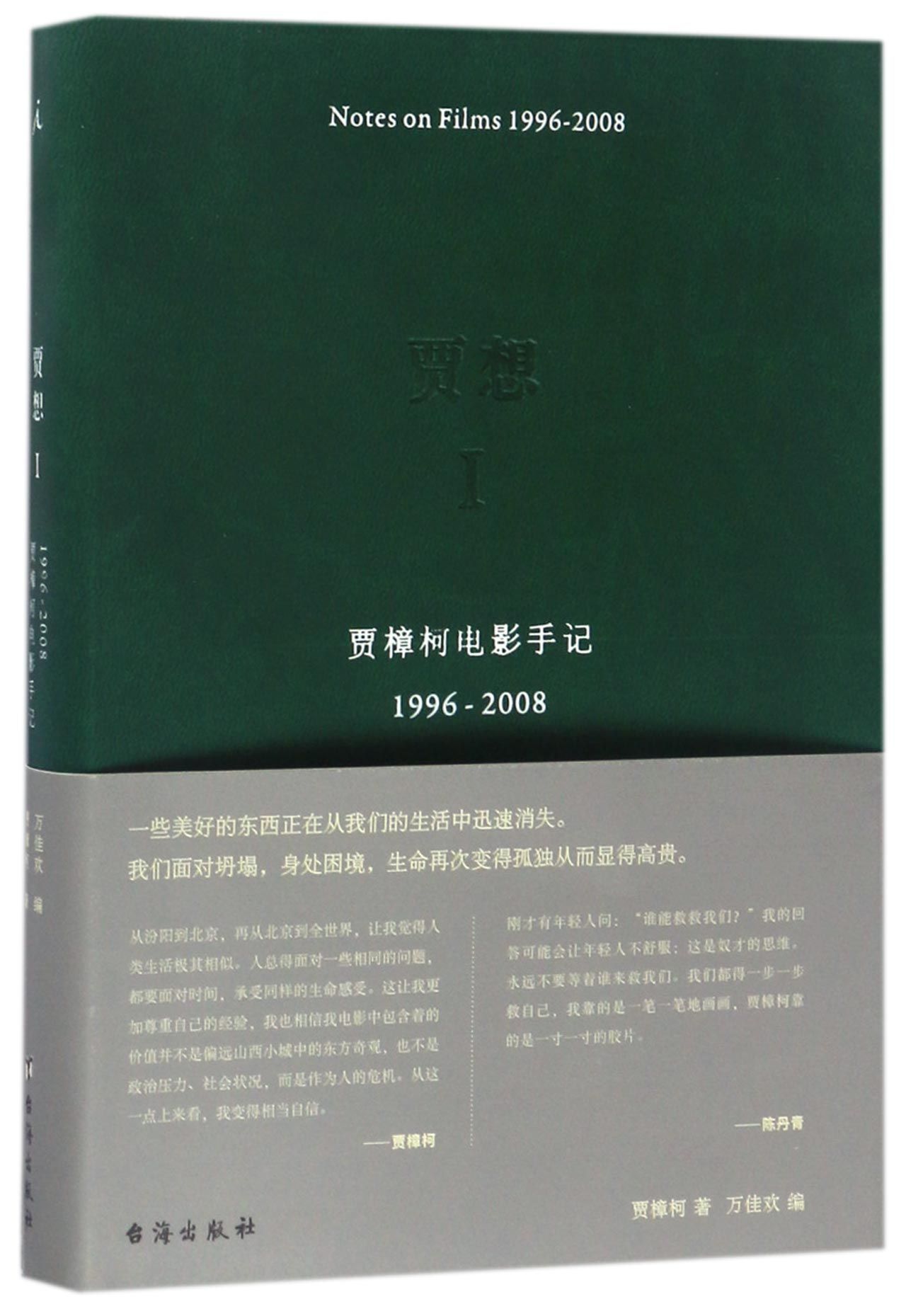

賈想I:賈樟柯電影手記1996-2008*

賈想I:賈樟柯電影手記1996-2008*

作者: 賈樟柯

發布者: 台海出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):艺术

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

★ 剛才有後人問:「誰能救救我們?」我的回答可能會讓年輕人不舒服:這是奴才的思維。永遠不要等到誰來救我們。我們都得一步一步救自己,我靠著須要地畫畫,賈樟柯靠著一吋一吋的底片。

——陳丹青

★陳丹青稱他為「不一樣的動物」。

★我想用電影去關心一般人,首先要尊重世俗生活。在緩慢的時光流程中,感受每個平淡生命的喜悅或沉重。 “生活就像一條寧靜的長河”,讓我們好好熟悉一下。

北島在一篇散文中寫道:人們總是認為經歷的風暴是唯一的,且自喻為風暴,想把下一代也吹得東搖西晃。

最後他說,下一代怎麼個活法?這是他們自己要回答的問題。

我不知道我們將來會怎樣活,我們會拍什麼樣的電影。

因為「我們」本來就是一個空洞的字──我們是誰?

——賈樟柯

★「郵政綠」皮面軟精裝設計,適合攜帶攜帶,細讀「柯長」對電影藝術、社會現況的深刻思考。

本書稿是著名電影導演賈樟柯第一部回顧其電影創作和思維歷程的著作,也是自1996年到2008年這十多年來導演生涯的梳理與總結,全景記錄了這些年來其思考和活動的踪跡。此書2009年由北京大學出版社首次出版,此經作者重新修訂、改版出版。導演生涯各時期對電影藝術孜孜不倦的探索與獨特的思考,另有多篇與電影界、藝術界、媒體等多領域關鍵人物的訪談。全書以賈樟柯所拍電影為綱,所有收錄文章以發表的時間順序排列,呈現出導演個人敏感而執著的心路歷程,也體現了出賈樟柯以電影抒寫鄉愁的深切情懷。

攝影機面對物質卻配備精神。

在人物無止盡的談話、無聊的歌唱、機械的運動背後,我們發現激情只是短暫存在,良心成了偶然現象。

這是一部關於現實的焦灼電影,一些美好的事物正在從我們的生活中迅速消失。我們陷入困境,陷入困境,生命再次面臨孤獨,因此達到更高的高度。

〈導演的話>(〈1998年,小武〉)

我想用電影去關心普通人,首先要尊重世俗生活。在緩慢的時光流程中,感受每個平淡生命的喜悅或沉重。 “生活就像一條寧靜的長河”,讓我們好好接觸。

北島在一篇散文中寫道:人們總是認為經歷的風暴是唯一的,且自喻為風暴,想把下一代也吹得東搖西晃。

最後他說,下一代怎麼個活法?這是他們自己要回答的問題。

我不知道我們將來會怎樣活,我們會拍什麼樣的電影。

因為「我們」本來就是一個空洞的字──我們是誰?

<我不詩化自己的經驗>

在法國的一家戲院,我觀賞了文德斯的最新紀錄片《樂滿哈瓦那》(Buena Vista Social)這部主要拍攝於古巴、講述幾個老爵士樂手生活的影片同樣採用數位技術拍攝,而後轉為膠片的電影。銀幕上粗顆粒的影像引發了創紀錄的美感,而數位相機靈巧的拍攝特點,也為這部影片帶來了豐富的觀看過程中始終伴隨著觀眾們極度熱情的掌聲,不禁讓我感慨,一種我們新的電影美學正在隨著數碼技術的發展而成型。數位相機的座標度的低要求,極小的機身,易掌握的操作,極低的成本,都使人看到了一個前景。

<有了VCD和數位攝影師以後>

這些年來,我目睹了太多朋友想拍一部電影而經歷的遭遇。有的人懷抱一疊分數,「面孔者勿入」的牌子,艱難地推開一家又一家公司。在各種臉色面前,自尊心嚴重受挫,理想變成了兇手。有的人希望將寄託在另一千方百計廣交朋友,在逢場作戲中盼望大哥,能幫小弟帶上。但大哥總在別處,希望總在前方。有一天突然有「老闆」拿走你的支架,一年半載後,才發現「老闆」還有空手套白狼,而且不是高手。也在向外國人“公關”,參加幾次南方公寓的聚會 後來,才發現洋務難搞,老外也一樣實際。大小娛樂報紙你方唱罷我登場,一片繁榮的評論。但在北太平莊一帶遛遛,心裡依然淒涼。機會看起來卻很多無從入手。於是電影研究得越來越少,社交能力越來越強。幾個同病相憐的偶爾朋友相聚,在北航大排檔喝悶酒,猜拳行令時開口就是:“人在江湖漂呀,誰能不挨刀呀!一刀,兩刀……”

<東京之夏>

後來有人說,你選擇小偷這樣一個角色作為主要人物缺乏普遍意義,不符合你記錄這個時代的創作意圖。我覺得要談一個作品裡的角色沒有普遍性並不代表他具體的社會認同是什麼,而提出你是否能從人性的角度去對這個特定的角色進行解讀。

我之所以要小偷這個感興趣的角色,是因為他給了我一個角度,透過這個角度去切入可以表現出一種很大聲的關係轉換。比喻成小武的朋友小勇,他本來也是個小偷,透過販私煙、開歌廳,搖身一變,變成了當地有頭有臉這裡存在一個價值關係的轉換:販私煙→貿易,開歌廳→娛樂業,像小勇這樣的人在這樣一個世界裡可以通過這種方式如魚得水地變來變去,不斷改變自己的社會地位。只有小偷,到什麼時候他只是個小偷。

我的這種美感偏好,可能多少來自於我對波赫士小說的閱讀經驗。當然我讀的是中文譯本,所以我沒有辦法去判斷他原來的文字。透過譯本,我所接觸到的是一個不帶修飾成分的具體文字意象,博爾赫斯用這樣一種簡潔的文字透過白描為我們構築了一個撲朔迷離的想像──這正是我在拍電影的時候非常想要實現的。像《小武》裡梅梅吻了小武以後那一組鏡頭的安排,畫外配上了吳宇森《勵志血雙雄》裡音響的,目的是想製造這樣一種間離的效果:使我們的感知能夠來回地在現實和非現實的兩個層面上自由地進行穿梭。

〈一個來自中國基層民間導演(對談)>

但電影開播後,我一進了楊德昌細心安排的世俗生活。這是一部家庭、關於中年人、關於人類的電影。故事從吳念真吃的中產階級延伸開去,展示了一個「幸福」的華人標準家庭背後的真相。我無法將這個電影的故事一出,因為整部影片都蘊含著「幸福」真相讓人緊張又心碎。結尾一個孩子緊張而心碎。我才七歲,但我覺得我老了」更讓我黯然神傷。楊德昌的這篇傑作平實地寫了生長之壓力,甚至讓我感受到了嬰兒的喘息。我無法將《一一》與他從前的電影相聯繫,因為楊德昌真的超越了自己。

<誰在開創華語電影的新世紀>

我的方法是根本不介入那些所謂的圈子事務,更對其中的恩怨不感興趣。在北京,相對來說我自己是一個獨立的系統,雖然有些封閉,但我在其中可以將焦點集中在自己的工作上。從一開始我就對自己的創作有一個比較完整的規劃,希望能逐步在電影中建立了自己的精神世界。這是一個非常緊張的工作方式,讓我不可能在意創作以外的事情,包括影展的得失和被佔有的好壞。這兩者都不是我的終極目標,讓我焦灼的永遠是藝術上的問題,而藝術問題是你自己的事,與圈子相關,與他人相關。

<經驗世界中的影像選擇(筆談)>

我特別喜歡安東尼奧尼說的一句話,他說你進入一個空間裡面,要先沉浸十分鐘,聽聽這個空間裡的訴說,然後你跟它對話。這幾乎是我創作以來一直以來的一個信條,我只有站在真正實景空間裡面,才能知道如何拍攝之前的戲,我的分鏡頭大概也是這樣形成的,它對我的幫助真是特別大。在空間裡面,你可以找到一個東西,感知它,然後相信它。

我拍了很多空間。火車站、汽車站、候車廳、舞廳、卡拉OK、撞球廳、旱冰場、茶樓……後期剪輯的時候,因為篇幅的限制,很多東西不得不拿出來,我在這些空間裡面找到了一個節奏,一種秩序,就是地方都和旅途有關的東西,我選擇了最符合線路的東西。

電影是一個工業,拍電影是一個非常有計劃性的作品,一個導演獨立製片的方法也是為了盡量減少工業的束縛和束縛。這樣的束縛不僅僅是製片人的壓力,電影審查的控制,電影製作方法本身也是一種規範,DV最後人一種擺脫工業的快感。在拍攝公共站的時候,當地的汽車先帶我們去煤礦拍了一個工人俱樂部。出來以後,就是電影裡那個地方,剛好有一些人在等車。太陽已經開始下來,一下子就被擊中的感覺。我就拍這個地方,一直拍,一直拍,拍了很多東西。當我拍那個老頭兒的時候,我已經很滿意了,他很有勇氣,我一直很耐心地拍他,當我的鏡頭跟著他上車的時候,突然有一個女人就闖進來了,我的錄音師說我那一刻關係都發抖了。我注視她的時候,她的背景是非常平板的工人宿舍區,因此我特別有一種緊張感,就一直跟著拍;然後另一個男人突然進去了,什麼,不知道,最後兩個人都掉了。整個過程裡面,我覺得他們每分鐘,都是上帝的賜予。

<《公共場所》自述>

我還是習慣下午在黃亭子見人:約朋友舉杯敘舊,找仇家拍桌子翻臉,接受採訪,說服製片,懇求幫助,找高人指點。酒喝得話可熱鬧,家鄉汾陽產汾酒,常有名人題詞。猛然想起不知誰的一首詩:有酒方能意識流,大塊文章樂未休。於是又多了一些心理活動。在推杯換盞時心裡猛地一沉,知道正事未辦,於是悲從心起。話突然少了,趴在桌上看蠟燭光跳動,耳邊喧鬧漸抽象,有《海上花》的意境。隨即想起年華老去,自己也過了混日子的生活。感覺生命輕浮肉身沉重。像男人一樣古怪地離老席,在突然回家的黑暗中恍然看見童年往事。知道自己有些醉意,便對司機師傅說:有酒方能意識流。師傅見多了,不會有響應,天亮知道後此人便又會醒:向人賠,與人握手,全然笑不知自己曾如此催促,醜態百出。

到了下午,又在等人。客人遲遲遲不來,心境已然沒有了先前的午動,配合下午清閒的氣氛,站起來窗外望去。外面的人們在白太陽下騎車奔忙,不知在看著什麼樣的場合。心感蒼生如雀,原來有些憂傷。突然進來一位中年女子,點了一杯酒讓小陳放張信哲的歌,歌聲未起,哭聲先出。原來這酒吧也是可以哭的地方。

現在再去黃亭子,酒吧已經拆掉了,變成土堆了。這是一個比喻,一切皆可化塵而去。於是不得不抓緊電影,不為不朽,只為可以中落淚。

<有酒方能意識流>

分享