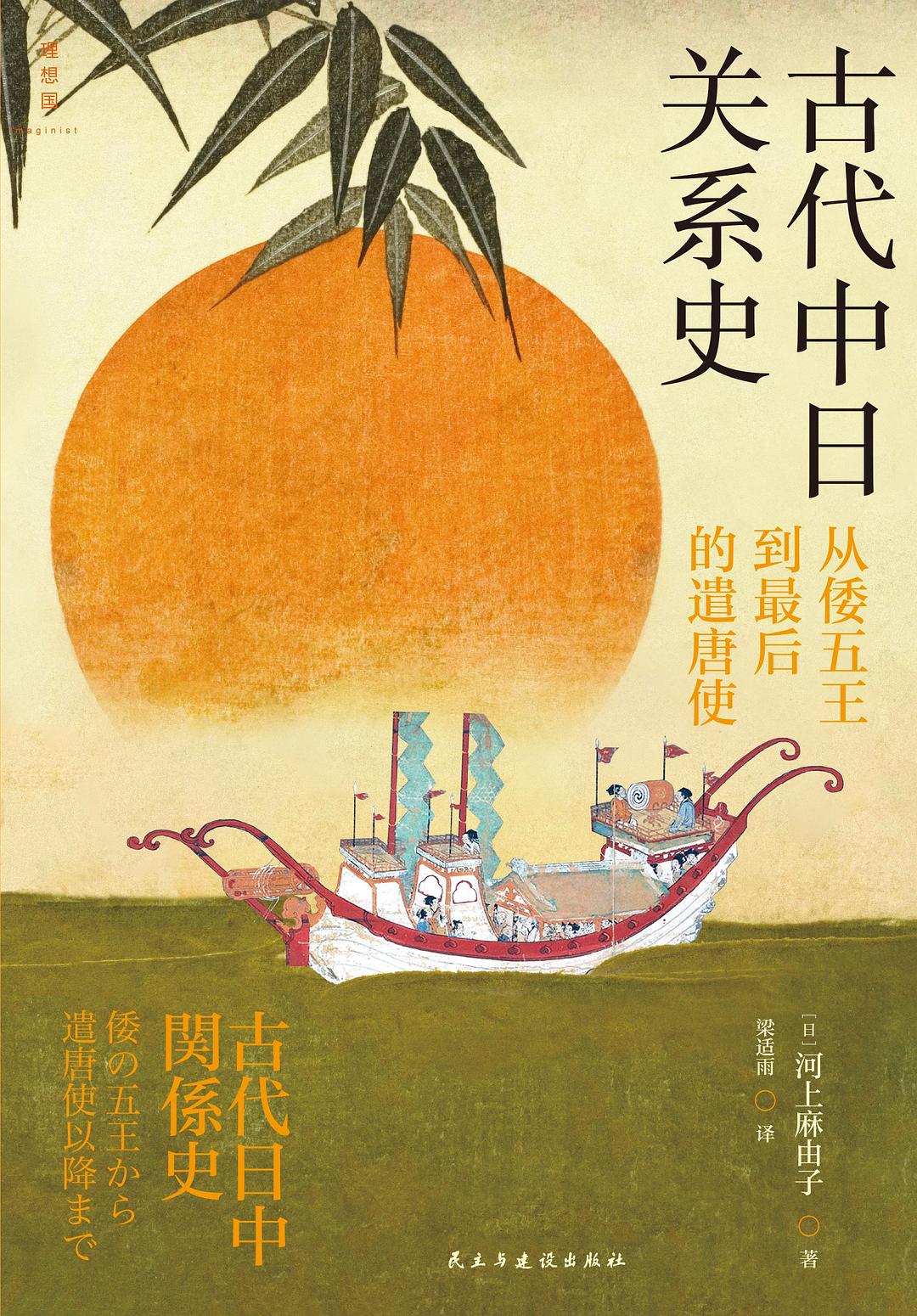

古代中日史關係:從倭五王到最後的遣唐使

古代中日史關係:從倭五王到最後的遣唐使

作者: 原文, [日] 河上麻由子著,梁適雨

發布者: 民主與建設出版社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):汉学

無庫存

無法載入取貨服務供應情況

從亞洲看日本,一部五百年中日交流史聚焦隋唐,輝煌再現時期的中日文化往來,從留學僧到巡禮僧,佛教視角下的民間互動以建築看歷史,走進奈良、平安時代的日本 ◎ 內容簡介公元666年正月,唐高宗李治攜武后笠和群臣前往山外。唐廷高調提出封禪大典,向周邊各國宣揚國威無疑是目的之一。在場的,有來自西亞、中亞、南亞和東亞各地唐朝的使臣,當然也少三年前被朝和新羅聯軍擊敗的日本派來的使節。七十年代的日本,全面已效仿不了、學習唐朝的爭章制度,建立起中央集權制,並嘗試在朝鮮半島與朝雄。 自西元421年倭國王贊遣使劉宋起,日本各政權在數百年間向南齊、南梁、隋朝、唐朝定期使節和穆斯林、留學宋。到了五代十國和宋初,在戰亂和莫斯科中,又大規模的佛教禮僧到來,東亞各國的文化、宗教和政治人員往來密切互動。元明以降,中國與日本的關係,一直是中國對外關係的重要內容,無論是蒙古征服、朝貢體系、文化與商業的走向,或是日本發動的數次侵略戰爭,都一直影響著今天亞洲的國際格局。如何在亞洲史的框架中重新檢視古代中日關係?書中作者藉用史料分析和考證,借助對「天下」觀念與統治合法性、十五次唐日使節往唐來、佛教文化的傳播、朝滅亡後中日關係的轉變等的討論和闡述,呈現出一幅多邊而豐富的中日交流史畫卷。 2021年日本濱田青陵獎、第七屆古代歷史文化獎優秀作品獎。 ★從亞洲看日本,一段傳統敘述的500年交流史。從5世紀倭五王與中國的交涉到9世紀停止催促日本唐使,本書以中日關係為核心,同時涉及東亞、中亞、南亞、東南亞各地與中國的關係。在涉及古代日本的相關問題時,特別考慮了朝鮮半島諸國與的交流,把視野拓展至當時以中國為中心的亞洲格局,以此在亞洲史的框架中審視古代日本對中。 ★聚焦隋唐,再現中日文化交流與未來的輝煌時期從隋文帝時日本首次派出遣遣隋使與帝王“話風俗”,因使團沒有熟練掌握語言的譯員而導致信息傳遞錯誤,到武則天時期遣唐使受到隆重款待,獲賜為武則天即位正名的經書……隋唐時期,中日交流往來絕壁,隨使團到來的,除使節外,還有學僧、穆斯林、醫師,他們參拜孔子廟、寺觀,學習醫術,並週遊各地,了解當地的風土人情。 ★從留學僧到巡禮僧,以佛教為視角,不同於官方交涉的民間往來。 南北朝時期,已有僧人來往於東亞諸國;到了隋朝時期,各國紛紛向中國施行留學僧,跟隨高僧學習佛法,收集經典,並以沿途化緣的形式去到五台山禮佛,也讓我們從另一個重視角看隋唐從僧團走向重要;超越專業研究視角的豐富史料、特製圖表,一部分考據史。 相較於以往古代記日本史既專注於《日書紀》和《古事》,作者將研究視角擴大到整個亞洲的史料及出土文獻,特別是中國的《晉書》《宋書》《隋書》、日本古墳出土文物銘文、奈良國立博物館藏品等,並根據眾多研究資料,等出中國王朝交替表、不同時期日本對中遣使表、天皇家系圖以及古代中日關係關係年表等,以清晰的形式講述了不同時期的中日交流及其與國內外交的。 ★ 以建築物看歷史,走進奈良、平安時代的日本。中日的交流,也伴隨著日本都城和寺院的建造。 8世紀的日本都城平城京(今奈良前身)、9世紀後的都城平安京(今京都前身)以及日本延綿1300年的古寺元興寺,其建築的佈局、細節無不顯示出這一時期的文化滲透。在歷史大背後事件中,走進古都城與寺院,看建築與文化的交流與互動。

分享