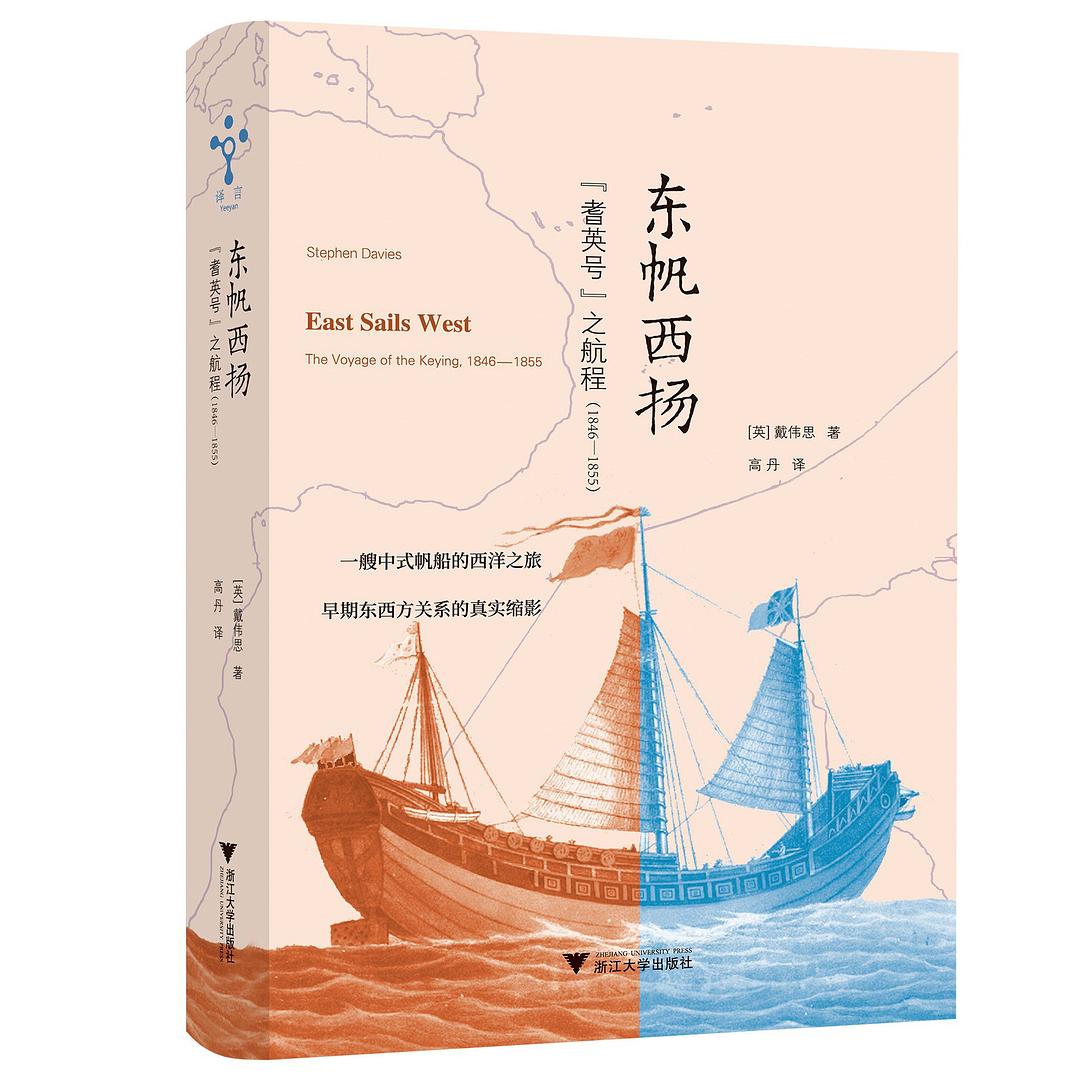

東帆西揚:「耆英號」之航程(1846~1855)(精)

東帆西揚:「耆英號」之航程(1846~1855)(精)

作者: [中]戴偉思

發布者: 浙江大學

發佈日期:

存貨單位 (SKU):汉学

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

在「大脫鉤」的時代隱憂中,回望中式架構的西洋之旅,體察中西方早期「接鉤」的荒誕與艱難…**********************************************戰爭結束後,兩艘以兩廣總督耆英命名的中桅式,成為第一艘(也是唯一一艘)從中國東經好望角駛入北大西洋的中國海岸又警告了中國造船。當它到達倫敦時,維多利亞女王帶著王室成員一行貴賓到訪;小說家狄更斯以新聞記者的身份參觀,並撰文評論……然而,160年來,它的故事一直不為人所知…… ******************************************************* 1846年12月,一群英國投資人購買了一艘中式船舶,並以紀念《蒬南總督條約》時任兩大公國條約的名字命名。該船在廣州和香港了中國船員與歐洲船員,並配備流動展覽用的形色的中國物品,計劃從香港駛往倫敦大賺分數。 「耆英號」的航程一波三折,途中問題不斷,更意外地致命了大西洋的彼岸——波士頓和紐約,並因拖欠船員的工資而在紐約對簿公堂。在經歷了多起船員分裂事件後,它終於在1848年今年倫敦,在泰晤士河畔公開展覽至1853年。之後,它在被拍賣後被拖送至運河,最終被拆毀。作者通過的文字圖像和資料對船隻結構、船員和航程進行了深入調查,為讀者講述了一個曲折跌宕的航海和商業故事。 **************************** 戴偉思用精彩的文筆為我們的牲畜運送了“耆英號”從香港到紐約和倫敦的著名航程。作者本人長期從事航海活動,熟悉船舶建造和錯綜複雜的海上航行,他用相稱的細節性描述重新刻畫了這個引人入勝的故事。 ——範岱克(Paul.A.Van Dyke),中山大學教授戴偉思令一尊中國桅杆支撐印度洋和大西洋、獨特的航海工程重新獲得了它在世界歷史中應有的地位。這是一項傑出的學術成就,突顯了敏銳的歷史分析、嚴謹的研究和對船舶和航行的廣博知識難能可貴地結合。 ——冼玉儀(Elizabeth Sinn),香港歷史學者戴偉思將中國在經濟和文化方面進行對外探索的一個鮮為人知的故事公之於眾。他超越了對於桅杆有可能航行多遠、又真正能夠進行多遠的搏鬥,呈現了則饒有趣味、內容翔實的十九世紀航海故事,讓人既回想起歷史,又聯想到現代。 ——丹尼爾·費納莫爾(Daniel Finamore),皮博迪·埃塞克斯博物館長篇廣博、學術性盛行的作品,講述了三千年中國商船在19世紀中葉確有其事但幾乎遭人的一次遺忘的遠行,航望程從香港經好角、紐約和波士頓倫敦。其內容是所有海洋歷史學家和造船學的學生都會感興趣的。 ——英國皇家格林威治博物館讀者

分享