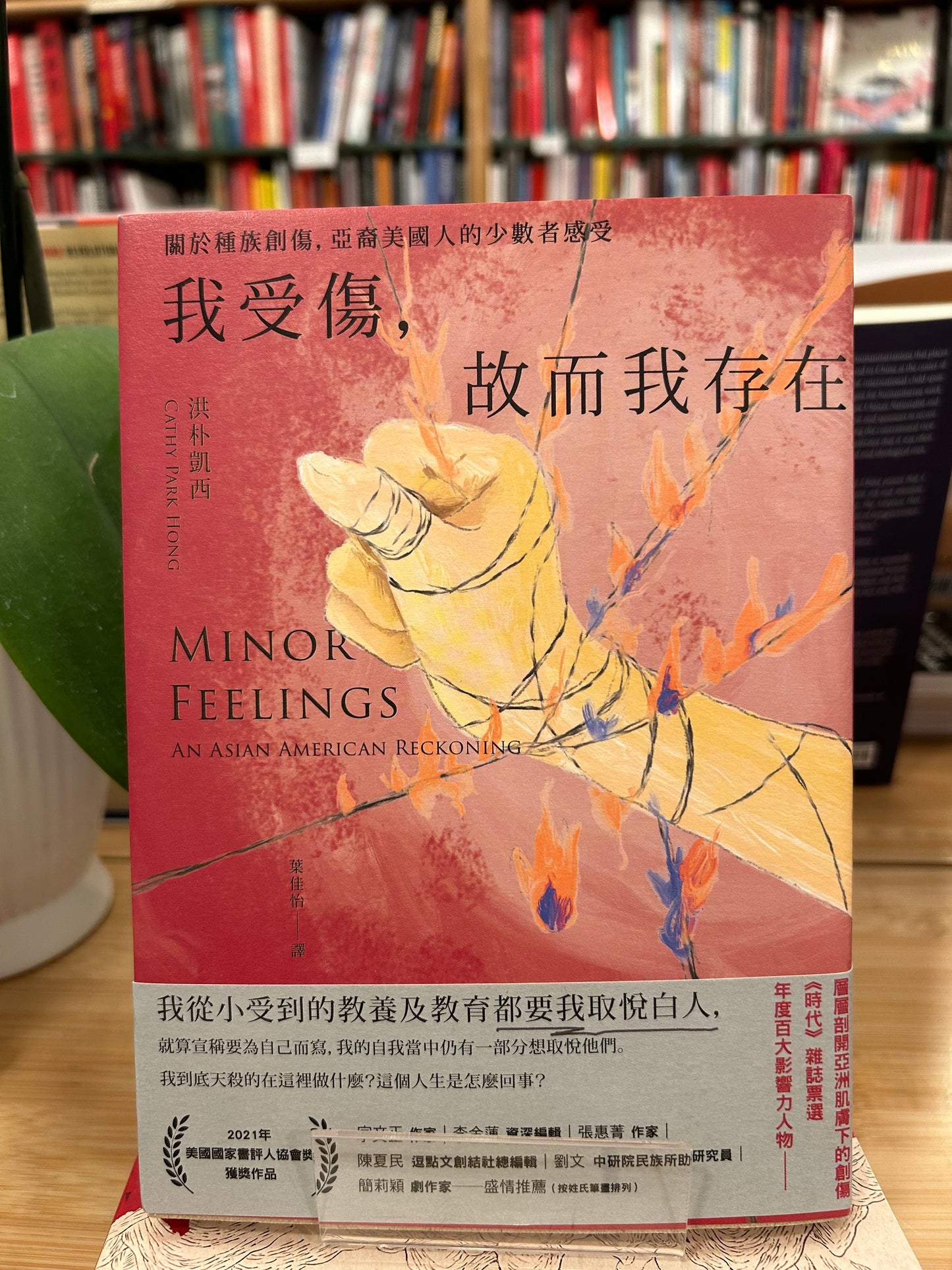

我從小受到的教養及教育都要我取悅白人,

不管怎樣,我要為自己而寫,我的自我滿足的一部分是想取悅他們。

我到底天殺的在這裡做什麼?

這個人生是怎麼回事?

《時代》雜誌評選年度百大影響力人物,層層剖析亞洲肌膚下的創傷

★2021年美國國家書評人協會獎、美國圖書獎得獎作品

★2020年《時代》《紐約時報》《華盛頓郵報》年度選書

★《怒嗆人生》幕後推手A24即將推出改編電影集

★美國國家書評人協會獎得獎評語:

「以前所未見,說出這樣的故事需要勇氣,而其分析一針見血又發人深省。」

身為韓國移民的女兒,洪樸凱西打從有記憶以來,就一直想證明自己的存在。在美國出生的經歷,讓她知道亞裔在社會中爭論既曖昧又模糊的位置。亞裔不夠白也不夠黑,黑人不信任他們,白人也無視他們,只有白人想打壓黑人時會利用他們的存在。如她寫道:

大多數美國人對亞裔一無相似。但只要我們開口說話,美國人一下子就知我們甚詳:「你們生什麼氣啊!你們亞洲人的地位只對排在白人後面耶!」就好像我們在生產線上排成一排的iPad一樣。

▎為什麼我們沉默?為什麼我們順從?

我們害怕被看見是異數,卻又付出了更沉重的代價…

在本書中,洪樸凱西深入具體探討了亞裔美國人的生存場景。綜觀美國社會中的文學作品,會發現有大量書籍在描述自我厭惡的猶太人或非裔,卻缺乏等量自我描述的亞洲人的作品。如洪樸凱西所說,這是亞裔近年來內化了一套自我認知的方法:種族而產生的自我陌生,就是讓你用外星人審視你的方式看待你自己,並讓你自己成為自身最可怕的敵人。

因此,亞裔的因應方式就是對自己緊張、習慣偏見,讓自己活在模範少數族群的刻板印象之下。然而,這卻讓亞裔難以實現各地的團結,反而因為待在各地身邊而覺得自己低人一等。

繼續延伸,洪樸凱西點出一個潛藏在亞裔心中的「少數人感受」:當你被迫接受美國式的樂觀主義,少數人就會感受出現,那樂觀因為你因此面對的現實相衝突,產生出認知恐慌,催生出偏執、羞恥、惱怒、憂鬱等一系列在心中不斷積累且灼燒的情緒。尤其,少數人感受往往是亞裔決定自己遭遇時被指控出現的情緒,只要有人表達出這類感受,都會被解讀成帶有敵意、不知感恩,表現出疏離常軌。

▎知名脫口秀演員喜劇黃艾莉(Ali Wong):

「讀這本書的感覺非常瘋狂──

我竟然如此清晰地被看見,真相信不敢這樣的書竟然存在。 」

當新冠疫情爆發之際,針對亞裔的仇恨犯罪斯塔,本書對亞裔的寫作來得及時又切身,從而成為各大媒體書單與讀書會的必讀首選,也讓洪樸凱西在群體亞裔作家中形象獨樹一個標誌,被視為亞裔心聲的代言人。

本書之所以令人動容,正因為洪樸凱西對自己生命經驗的自剖。她寫到兒時某天和妹妹離開購物中心時在門口碰上一名跑白人男性,男人看她們快過來過來她們她們扶著門,卻在她們通過時丟下一個「我可不幫中國佬的開門」。這讓洪樸凱西既陷卻無助,也是她第一次接觸亞裔孩子甚至能不被白人變成孩子們的時候。

然而,亞裔本身並非偏見。洪樸凱西回想起母親曾經一度告誡她不可以再和某個朋友玩在一起,當她問原因時,母親只說因為這個朋友是墨西哥人;但當她不作他想把這件事告訴對方時,得朋友說自己其實是波多黎各人的困惑回答。洪樸凱西事後一看,身為韓國孩子的她,兒時可能也是個漫不經心的異者,而這也是種族難以分裂的原因之一。

▎「亞洲人曾經獲得美好的謊言,因此而被銘記,

我也忍不住懷疑自己相對於其他人已經混得不好了。

種族創傷不是一場競賽。 」──洪樸凱西

從被想像出來的脫水痙攣說起,面對樸凱西敏銳而慧黠地探索亞裔美國人的身體分認同與隱性創傷。她從個人洪延伸到集體,由爬亞裔集體的歷史、前輩作家與人權工作者的犧牲與貢獻,她在字裡行間不斷梳理自我身體分,也尋找思作為韓裔美國人的身體分認同與隱性創傷。

因此,本書從個人出發,卻也超越了另外的生命書寫。亞裔在美國的遭遇長期只有片面的表現,而洪樸凱西則自覺融入亞裔被錯誤認知的過往、被忽視的心靈,使得本書既能理解她對外在暴力的控告、對內心自我遙遠的告解,也讓我們獲得對他者另一個層面的。

得獎紀錄

★2021年美國國家書評人協會獎得獎作品

★2021年美國圖書獎得獎作品

★2021年普立茲獎選拔作品

── 阿富汗2020年度十大媒體、網站、書評最佳書籍—

★《時代》雜誌年度十大非虛構好書

★《紐約時報》年度好書

★《華盛頓郵報》年度好書

★《新政治家》年度好書

★《君子雜誌》年度好書

★《書單》雜誌年度十大好書

★ 美國全國公共廣播電台年度十大非虛構好書

★ 紐約公立圖書館年度好書

★ 書評網站Book Riot年度好書

盛情推薦

宇文正|作家、《聯合報》副刊組主任

李金蓮|資深編輯

張惠菁|作家

陳夏民|逗點文創結社總編輯

劉文|中研院民族所助研究員

簡莉穎|劇作家

──盛情推薦(依姓氏筆畫排列)

輿論評價

「當我讀到這本書的時候,我覺得自己好像被某種程度說服自己不真實的事物給震撼了……我寫下許多角筆記,這本書是讓人想折做記號加畫線的那本書。讀這本書的感覺非常瘋狂——身為亞裔的我竟如此徹底被看見,不敢相信這樣的書竟然存在。

「洪樸凱西出色、犀利又令人難忘的《我受損,故而我》是我們缺少的一部經典作品……閱讀這本書,就是在重新掌握人性。」——克勞蒂亞.蘭金(克勞蒂亞·蘭金),美國國家書卷得獎詩人、《公民》(公民)作者

「本書是透過散文去探尋那些無以名狀的感受,這些感受難以捉摸、受到否定、尋找無從預期,而且也有人探索過——書中生猛地搜羅了許多尚未察覺但不容忽視的事物;本書是極其強烈的介入手段、一種挑釁,也是一次重建。」──亞歷山大·奇(Alexander Chee),《如何寫一本自傳小說》(如何寫一本自傳小說)作者

「知道有像洪樸凱西這樣的作家,我一直感到很欣慰,她在文學所開拓的空間讓我受匪淺薄。但當我開始讀這本書時,我猛然發現這本書講述的並不完全是我的經歷。有些文章和段落讓我貪婪、興高采烈地讀。有興高采烈地讀。有些,我會一邊把書擱一邊嘆氣或大笑。 Choi),詩集《軟科學》(Soft Science)作者

「書在完成我們知識體系中的陷阱時,也很有耐心地揭露出我害怕也不願去點出的情緒及國族秘密。很少有書能改變我們和永恆的說話以及跟自我低語的方式。洪樸凱西看透了我們。她的視野及寫作力令人嘆為觀止。萊蒙(Kiese) Laymon),《重磅:美國回憶錄》(Heavy)作者

「洪樸表示這本書是在『挑戰自我』,而她做得很好:透過深入寫作內心的不一致感受,她交出了一系列要成為經典的思想作品。」——瑪姬·尼爾森(Maggie Nelson),《阿爾戈》(Argonauts)作者

「洪樸凱西這本散文集以外科手術般的精準度,將我心中沉睡已久的不安感徹底釋放了出來。」——賈·托倫蒂諾(Jia Tolentino),《欺瞞之鏡:自我欺騙的反思》(Trick Mirror: Reflections on Self-delusion)作者

「詩人在書中開頭就投下震撼彈。這些散文同時涉足回憶錄、文化批評與社會論等多個領域,既是堅定的宣言,也滿溢對自我的懷疑……本書承載了詩人的坦率與黑色幽默,以及難以忽視的自我意識。」——《紐約時報》(紐約時報)

「洪樸凱西剖析了她作為亞裔美國人的經歷,細緻沉思了美國的種族意識。在寫作上,作為詩人的她結合文化批評與個人敘述,將她年輕時為自己為韓國移民所遭受的恥辱與困惑,以及這些人感受如何隨著年齡增長而有所變化,全都寫了出來。

「本書是深刻的時刻反思。穿越自身生活中各種一觸即發的,對於亞裔美國人來說更廣泛、且往往帶有漣漪效應的經驗發聲,書寫犀利、拳頭十足的作者。」——美國全國公共廣播電台(NPR)

「書時而風趣幽默、時而帶來深省,是對身體分、結構與藝術實踐的質疑。這樣書的出現,是對這個創造性繁榮發展的世界必要性的干預,因為缺乏具體的語言與處理欠缺的能力而受阻。然而,在彌補這一社會欠缺上,洪樸凱西為我們邁出了關鍵的一步。」《 芝加哥評論》(芝加哥評論)——芝加哥書評。

「書中收錄的散文篇篇幅蘊藏著深刻的自我意識、筆尖鋒利的觸覺。其敏銳、思考嚴謹、充滿智性,是引發破冰話題、讓人大聊特聊的好書。」-《美麗佳人》(Marie Claire)

「以極度坦率的態度,洪樸凱西尖銳地運用了亞裔美國人這個詞在當下的含義,而挑戰讀者的一系列必然是她自己去拋棄亞裔美國人經驗的單一敘述,轉而肯認源自亞裔美國人身份而來、卻一直被忽視的情緒。」——《女士雜誌》(女士)

「洪樸凱西的新書直面亞族裔美國黑人帶來的戰術問題,書名取自她探索種族之間的刻板印象,以及少數族群所面對的謊言這些所的觀點。在種族暴力與不信任不斷延燒的今天,本書來得及時、絕對必讀。」——《喧囂》雜誌(Bustle)

「一本令人深感震撼的書。洪樸凱西在結合書中回憶錄的散文與個人反思,還有歷史記載、當代日記,以及藝術與文字作品,就是為了要讓發票式雜亂的聲音被聽見,呈現亞裔美國人這一內部矛盾的集合體。洪樸凱西以敏銳的智慧與極度的真誠做到了這一點。」——《沙龍沙龍》(沙龍)——《沙龍)》(沙龍)——《沙龍》(沙龍)——《沙龍)》(沙龍)——《沙龍)》(沙龍)——《沙龍》(沙龍)——《沙龍)》(沙龍)——《沙龍》做了這一點。