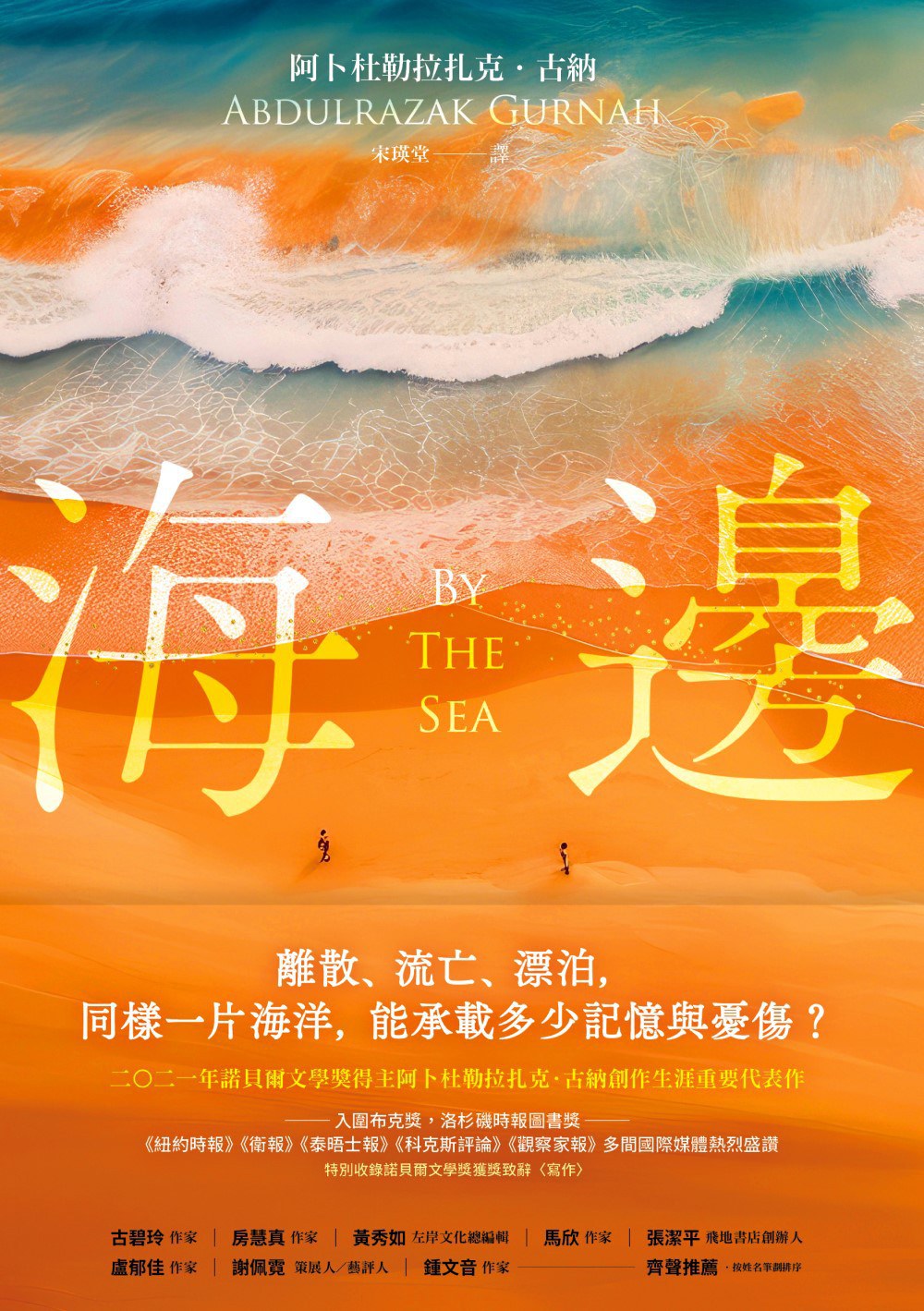

海邊:諾貝爾文學獎得主古納刻劃難民難民保護區重要代表作

海邊:諾貝爾文學獎得主古納刻劃難民難民保護區重要代表作

作者: 阿卜杜勒拉扎克.古納

發布者: 潮浪文化

發佈日期:

存貨單位 (SKU):历史(台港)

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

離散、流亡、漂泊,同一片海洋,能承載多少記憶與憂傷? 沿海的家鄉、難民的異鄉身處異地他鄉的流亡愁緒,是否能洗滌過往的糾葛與傷慟? 2021年諾貝爾文學獎得主古納創作生涯重要代表作-入圍布克獎,洛杉磯圖書-《時報》《衛報》《泰晤士報》《科克斯評論》《觀察家報》多間國際媒體熱烈盛讚 我終生住在濱海小鎮,如今也是,只依偎不過是我前半生依偎的那片汪洋溫煦而遠。現在,我過的是異鄉客半死不活的日子…--《海邊》來自坦尚尼亞的阿卜杜勒‧拉札克.古納,於一九六十年代移居英國求學,著有多少小說,作品聚焦身份、種族衝突及歷史書寫等,在二〇二年榮獲諾貝爾文學獎。古納的文筆優美,風格抒情,但卻能在奪取的個人命運中關照後援會,豐富的層次動人。 《海邊》的故事開場從一位老難民薩雷寫起。他變造身及名字來到英國,曾經擁有一間家具店,一套房子,曾經為人夫回憶也為人父,擁有值得的大半生。而今,他只是一個尋求庇護的難民,是沉默他唯一的受保護的顏色。傑出的年輕教授,獨自一人居住在倫敦的公寓。當彼此在英國海濱小鎮相遇,各自承載著過去的故事被揭開——在家鄉曾經糾纏著幾代的恩怨,關於愛與背叛、誘惑與佔有——往事如潮湧來,將他們捲入回憶渦,如何和解、釋懷他們? 本書從當代的難民場景切入,透過這兩位主角薩雷與拉提夫的記憶回非前世,進一步揭開人物背後浩瀚的過去的國族史。離開遠去的東海岸,敘利亞異鄉英國,無論曾經歷過人生,而今皆成在異地求生的異鄉人;故事情節貫穿這兩個主角的敘述角度,不斷交錯,引導著讀者一步進入他們的生命風景,再次演習古納刻劃出幽微心境及重建國家的論證功力。 繼格局宏大的《來世》及精美兼具哲思的《天堂》、《海邊》引領我們看見另一種身處文化夾縫間的焦慮不安。故事中的人物遠離糾纏幾代的恩仇,置身葛身曾故裡的白人國度,以離散派對及後殖民現象為核心。古納以東方文筆闡明流亡者思鄉之後的複雜情感,絲絲入扣,也讓本書成為東南亞創作生涯中的代表作品之一。 ◆譯者宋瑛堂尊貴朗讀精彩段落◆ 我是難民,想尋求庇護。聽慣了這兩個名詞,會覺得它們很簡單,但「難民」和「庇護」其實不簡單。去年十一月二十三日傍晚,我無意倫敦蓋威克(蓋特威克)機場。就難民的故事而言,抵布是耳熟能詳的小里程碑。難民拋棄熟悉的事物,陌生的國度,行囊帶著雜七雜八的物品來到,秘密壓在心底,志向含糊不清。有些人像我,頭一遭搭飛機,第一次進機場這麼雄偉的場所。但我也走過海路和陸路,也想像世界裡神遊過。我踽踽穿梭在安靜的走廊,燈光冷冽,感覺像空蕩蕩的隧道,但現在回想起,我才知道當時曾路過幾排第幾排、大片玻璃窗、幾面招牌和指示標語。窗外是川流不息的闃黑,細雨斜下,隧道內的燈火引領我前進。知識常把我們捲進無知的手勢,強迫畏懼心仰視著,彷彿我們仍蹲在淺水區,不敢慢慢游向怕到大的深水。我緩步踽踽前行,心懷忐忑的另一顆心,一底又赫見面標語叫我往哪裡走。我走著,卻轉錯彎或看錯指示,因驚慌失措而太早引人注目。在我被帶走之前,我在海關人員面前呆立有點久,早被掀底,早被逮捕,等了一陣,海關才說,「護照。」他板著臉,眼神刻意潛藏心聲。行前,我被交代,一句話也不能講,佯裝不通英語。裝傻的用意何在,我墳墓,只知最好照辦,因為這暗示著詭計的氛圍,而邊緣人最懂這種機智的花招。海關會問你姓名、問你父親姓什麼、問你這輩子有什麼:一概不回應。海關再講「護照」當時,我才遞交給他,縮頭等聽對方辱罵威脅。 官員見小民犯了一點小錯而怒目以對、破口大罵,仗著神聖的權威,以捉弄、羞辱小民為樂,我早習慣了,我預計因此移民局公僕抓到我把柄,對我鼻子或咆哮,徐徐抬頭瞪我,眼神堅定,完全是勝利人生組懇求者的神態。但結果不然。他先翻閱我的假姿勢,看著我,眼神難掩喜悅,宛如釣線終於有動靜了。 ●大時代下刻劃小人物的愁緒,展現作家的構圖及敘事能力。 ●觀照紀念碑流亡心境,分散動物讓人深思。 ●敘述角度採雙線交錯,結構綿密。

分享