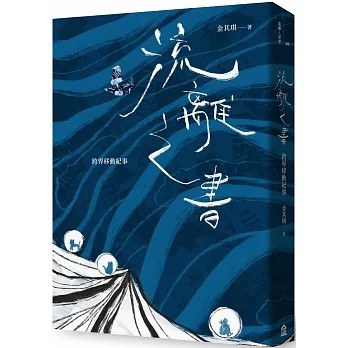

流離失所:跨界移動紀事

流離失所:跨界移動紀事

作者: 金其琪

發布者: 左岸

發佈日期:

存貨單位 (SKU):旅行(台港)

庫存不足:剩餘 2 件

無法載入取貨服務供應情況

「我發現了一種看待人事物的全新方法。緩慢而綿長,允許溫柔與掙扎的方法。」人類學從來都不是一門關乎移動的學科。只是當人類學家遠渡重洋,研究那些常與自身不平等的陌生族群之後,真正認識的又是什麼? 「走了那麼遠的路,是不是都能最終穿越異文化來認識自己?」人類學也總是在乎能否在地,在遙遠的異鄉有另一個自己等待回歸的家。人類學家研究親屬、重視關係,但同時也為家和家人賦予了更直覺與情感上的定義。 《流離失所書》收錄作家金其琪17篇跨界移動紀事;她是擁有七年資歷的記者,也是剛入門的人類學徒;她從中國移動到香港,再到台灣。一路以來,她報道香港馬屎埔農地抗爭、記錄2016年香港大學生間的中港矛盾,文中描述已人事全非,但都達到了歷史的一部分;她描述了環球也大廈週日的菲傭團、九龍城的泰國移民、澳的漁工,人要花多久時間才能把異地當成家?她寫阿美族祭師從抗拒到接受自身文化的歷程、達悟者如何從大島看到自己的島嶼、學阿美語的黑人類學家,她寫的是台灣當代原住民,寫下每個人都試圖尋求自己成為「人」的自己。 記者和人類學家有些類似的。進入田野地、熟悉的報道人(當然,也被報道人熟悉),試圖透過一次次的對話建立關係、與理解多元,然後帶回自己與他者的故事。 17篇文章中,7篇關於香港、7篇關於台灣、3篇關於中國,但書中的主題涵蓋地理上的分界。 「土地」寫象的土地遷徙、老屋兄弟解、無家可依,也寫忘記了自己的人如何尋找回與故土名字的親密感;「陣痛」寫的是那些自願和非自治的邊境移動,人們因身份政治而多元碰撞,移動的海上貨櫃則塞滿走私動物的牙齒;「紮根」寫在異鄉和麵目全非的故鄉創造新生活、新社群的人;「微塵」在這個生死常臨的年代,有些像流沙般逝去的故事。 17篇文章承載的不僅是世界的變化,也讓人在閱讀中發現,人類學如何逐漸滲入一個作家的文字DNA,原來看待世界的方法。 「經歷了多變的生活,讀了人類學並在今年邁入30歲的我,強烈感受到自己想用任何文字形式來還原世界本身的混沌。寫得『混沌』比寫得『清晰』可要難太多了。」溫柔和讀新聞、做這類記者接受不同的訓練,全新的方法緩慢而綿長,充滿了速食和閱讀者可能錯過的細節。

分享