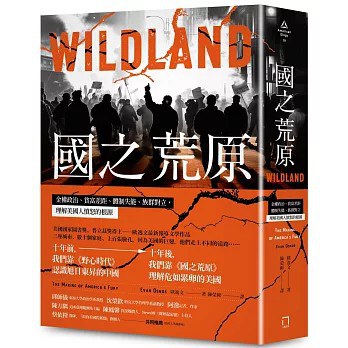

國之荒原:金權政治、貧富差距、體制失能、族群對立,理解美國人焦慮的根源

國之荒原:金權政治、貧富差距、體制失能、族群對立,理解美國人焦慮的根源

作者: 埃文·奧斯諾斯

發布者: 八旗文化

發佈日期:

存貨單位 (SKU):旅行(台港)

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

十年前,我們靠《野心時代》認識崛起且充滿機會的中國 十年後,我們靠《國之荒原》理解空轉而同等可危的美國 ★美國國家圖書獎、普立茲獎得主, ★《野心時代》、《喬.拜登》作者最新專輯文學作品離開家鄉十幾年的歐逸文發現,美國在這二十年間已成為一片道德精神上的「荒原」,百病叢生白人、黑人、有錢人、窮人、自由派、守護派每個人都充滿憤怒和怨恨,這到底是什麼? 《芝加哥論壇報》:「跨越文風與引人入勝的書寫,作者為我們繪畫出過去二十年的面貌」。 《科克斯書評》:「以優雅的風格捕捉了美國為何會在各方面陷入兩幅的環球,以及造成哪些影響。」《華盛頓郵報》:「歐逸文的筆法為了編織條的掛衣,我們可以在掛衣上看到過去二十年來美國人經歷了什麼事情。 ▲美國人擁槍的人數在過去二十年增長了三倍,已達到1300人,是警察人數的2倍。 ▲比爾蓋茲、巴菲特、貝佐斯等有錢人的收入,比後50%的美國人加起來還多。 ▲美國國會議員的組成,有82%是男性、83%是男性、50%是千萬富翁。 ▲1964年,有77%的美國人願意政府,五十年後,這個數字身高下18%。 ▲2013年,美國非老年人的老年人,首度超過老年人的新生兒。 ▲2016年,美國人深信國內有六分之一的穆斯林人口,那麼實際數字呢?只有1%。 2013年,作者歐逸文結束長達八年的駐中國記者生涯,回到了美國,卻發現家鄉的面目全非。過往他常對埃及、伊拉克或中國所說的公民說美國的理念,包括追求道德、追求真理,人人也才能追求跟上更好的人生。但現在他開始懷疑自己,顧慮到長期以來他對外人所說的都是謊言?都是在自欺欺人嗎? 歐逸文更發現,美國在2001年到2021年這二十年間,美國已成為一片道德上的“荒原”,隨時都有可能引發一場嚴重的“森林野火”。由於政治人物及部分媒體的渲染,導緻美國人圍槍全國創新高,聚會事件更頻繁發生。社會對移民、穆斯林、有色人種等少數族裔的敵意不斷增加。有錢人玩弄金權政治,以自由之名行貪婪之實,想盡辦法刪除財政支出,減少稅收,這導致國家沒有多餘的錢來照顧社會上最需要照顧的人群。 以上種種現象加劇了美國的國內裂痕,美國人懷抱共同的遠大夢想,眼下只有一群怨氣無處宣洩、三餐無法溫飽的窮苦人,以及汲汲營營獲取更多利益,最終得到自己的有錢人。 為了尋找危機的源頭,歐逸文鎖定了三個城市,分別是居住滿美國界的金融億萬富翁、豪宅林立的格林威治;曾是“全美城市瘟疫”,如今已沒落等業氾濫的山間小鎮克拉克斯堡;以及美國中西部的樞紐城市,工商業發達也存在在本書中,歐逸文花了上千個小時採訪了數百位美國雲雲大眾,訪問了他們的人生、他們的社區、他們的城鎮、他們的工作,以及他們為何感到驚訝、驚訝、感到無法為自己的人生做出好的選擇。 ▲「金三角」格林威治 格林威治位於康涅狄格州,也是作者出生歐逸文出生與成長的地方。附近距離金融重鎮格林威治華爾街不遠、人口六萬多人的小鎮,卻是美國許多億萬富翁的居住地。當年全美收入前二十五名的避險基金經理人,有十位住在格林威治,格林威治因此擁護「避險基金的世界之都」,鎮上全美財富最集中的「天龍區」,更被稱為「金三角」。一生追求發展致富、賺錢不擇手段、枉顧公眾利益的基金經理人奇普.史柯隆,就是威治眾多投機客的縮影,他們也是最忠實的支持者。 ▲「山間珠玉」克拉克斯堡 拉克斯堡位於西維吉尼亞州、阿巴拉契契山區的山城,早年因採礦業、玻璃產業而吸引大量外來人口進駐,城市欣欣向榮,並有了「山間珠玉」的美名。曾在克拉克斯堡的報社工作數年的歐逸文,親眼目睹了這座山城因礦業如何走進夕陽、經濟發展假日,成為「白垃圾」、「紅脖子」與「鄉巴佬」的原鄉。又老又窮的克拉克斯堡無法復往日風華,土生土長在這裡的退伍軍人希尼。穆勒也同樣迷茫,離開軍旅後無法融入日常生活社會、家鄉又無法給予他工作機會,最後走上悲慘的人生。 ▲「泥城」芝加哥 芝加哥位於美國中西部的大城市,由於早年密歇根湖畔的土地是一片沼澤地,因此芝加哥也被稱為「泥城」。工商業發達、地處交通樞紐的芝加哥也是全美族群對立最嚴重、犯罪率最高的城市在這個小毒販莫里斯.在克拉克的故事中,將幫助讀者了解芝加哥的黑人族群是如何受到階級社會的壓得喘不過氣來的,對他們來說,芝加哥真的是一個讓人動彈不得、滿是泥淖的「泥城」。推薦人 ◎邱師儀|東海大學政治學系教授 ◎沉榮欽|約克大學管理學系副教授 ◎阿潑|記者、作家 ◎陳方隅|美國台灣起始站主編 ◎陳馨|資深媒體人、News9898年《財經》主持人起床◎蔡依橙|醫師、「陪你看國際新聞」漫畫人(以上依姓名筆劃排列) 各界讚譽 ▸精采紛呈的報道……為我們導覽了各種美國思想,彷彿支離破碎的地景,如此有技巧的寫作誰都難出其右。作者以優雅的風格詮釋了美國為何在各方面墮兩第三層的瀑布,以及造成哪些影響。 ──《科克斯書評》▸裂紋文風與引人入勝的繪畫,作者為我們繪製出過去二十年的面貌。 ——《芝加哥論壇報》作家克里斯多福.波瑞利(Christopher)博雷利) ▸ 觀察如此敏銳……透過引人入勝、深具啟發性的方式讓我們看到美國人一方面具有根深柢固的關聯性,另一方面卻也無處不疏遠隔閡。 ——《出版人週刊》▸針對二十一世紀的頭二十年進行廣泛與引人入勝的回顧……作者歐逸文的觀察非常敏銳、訪談對象來自各地與各階層,且深具研究精神。他的筆法賦予了一條指令的掛毯,我們逐漸在掛毯上看到了過去二十年來美國人經歷了哪些事情。 ——《華盛頓郵報》專欄作家麗莎貝斯.科恩(Lizabeth Cohen)▸ 歐逸文之所以能寫出《國之荒原》這本好書,不僅是因為他長期僑居海外,能夠以偵查視角進行觀察,也是因為他早年地方記者時學到的一身絕活。在這本書中全方位拾取可見精采且老派的紮實報道……雖然如今我們都已經遍布美國陷入一個兩半的世界,但《國之荒原》用縹緲生輝且往往充滿啟蒙性的文字把故事講述講述道來。 ——《週末政策》季刊作家尼克.布蘭特(Nick)科比) ▸ 年度最佳書籍之一…為了寫這本《國之荒原》,已經旅居華府的《紐約客》的作家歐逸文回到三本曾與他息息相關的美國城鎮,貫穿數千個小時進行訪談,以深度報道勾勒出美國社會無所不在的怒火。 ──新聞網站Axios ▸書中充滿了豐富的地方史、社會學資料,也描繪了來自社會各個階層的形形色色人士……如果想要引起美國溫和派的真誠,讓他們比較想念過去美好的年代,同時也讓群眾的怒火有具建設性的出口,所需要的可能不是任何嚴密完整的結構,而是《簡國之簡單的事實》中那些簡原的事實。 -英國《泰晤士報文學增刊》作家路易斯.艾米斯(Louis)阿美斯) ▸在歐逸文筆下,他為「目前已經失去平衡,沒有了重心,進入搖搖欲墜的狀態」的美國勾勒出瞻最有影響力的形象,同時也是最與作者本人息息相關的寫作……我所寄希望的是,讀者在目睹了這本精髓采的書以後都能夠為同身受傷害,不再為人造成的暴怒──《英國衛報》作者查爾斯.凱瑟(Charles)凱撒) ▸ 作者的研究極為勤奮奮進……歐逸文聚焦他身邊的三個地方,以細緻而充滿情感的筆觸勾勒當地的男男女女。 《國之荒原》以他自身的體驗出發進行書寫,而這類書籍往往能讓人滿意,那樣隔靴撓癢的遺憾……歐逸文過去在當駐外記者時經常在外國人士面前宣揚他心目中的美國,而從這本書看來,他實在是太眷戀、太極端的理想以至於不願放棄那個美國。不過,令人心痛的是,就像他在《國之荒原》一書中明確揭露的,美國至今仍然像乾燥易燃的矮樹叢,只要一點餘燼就能讓野火蔓延開來。 ——《波士頓環球報》記者詹姆斯.赫胥(James) S. Hirsch) ▸ 光看書名《國之荒原》能讓我們對歐逸文這本好書的內容略知一二,是個近似的隱喻。所謂荒原是指完全乾燥無濕氣的環境,只要星星之火就能燒出難以收拾的野火。即便都知道情況危急,但火花還是會出現,接下來就是燒不進的野大家火了。 ——經濟學家、《紐約時報書評》週刊作家安格斯.迪頓(Angus)迪頓) ▸ 與何偉同是《紐約客》中國特派員,且名列中文讀者心中的非虛構寫作的歐逸文,終於有新作了。他曾以《野心時代》一書,表述經濟高速發展中國底層的政治高壓與虛無個體,以犀利的筆鋒剖析則強國盛世的內裡,如今以更冷峻逼視的姿態,細究自身所出的“民主國家”的龜裂痕如何擴大,重新動搖不曾被懷疑的民主憲究制度。歐逸文擅長人物故事與大背景論述之間,自在遊走,宛如精湛計算的導演,精細轉動鏡頭,結構清晰,筆觸敏感,且讓人心驚,讀者台灣讀來,或既有視感,可對話。讀完此書,我只能再次讚歎:「果然是歐逸文。」-《憂鬱的邊界》、《日常的其餘》作者阿提 ▸ 歐逸文的《國之荒原》是最純正的傳媒文學作品,收錄了各種可能導緻美國分崩離析的社會變遷。他以嫻熟的繪畫手法出康涅狄格州小鎮格林威治的避險基金億萬富豪階層、鴉片類止痛藥氾濫的阿巴拉契亞山地區城鎮,以及黑幫無不先槍自重的芝加哥之間有何關聯。經過駐外記者的多年後,歐逸文將目光投射在祖國,描繪出的美國風情畫堪稱令人難忘,讓讀者既心痛又驚愕,又手不釋卷。 ——《紐約客》駐華府特派組長、《美國金權》作者簡.梅耶爾(Jane Mayer)▸寫作題材廣泛,深具野心;寫作方式訴諸異性,打動。我們的國家如此混亂,《國之荒原》卻能化繁為簡,整理出非常工整的記述文字。如果想知道我們美國人怎麼會忍受這個國家變得如此糟糕,看歐逸文這本書就對了。 ──《家園輓歌》作者艾德.阿赫塔(Ayad Akhtar)▸亞德·阿赫塔 歐逸文這本書的文獻題材豐富、文筆優美,他記錄了過去二十年來美國人有多麼生氣、憤怒,還有政治體系的失能。他的故事始於九一一恐攻,在二○二○年一月六日的美國國會山莊騷亂事件劃下句點,折射出道出美國社會如何導致那些大打恐牌與貪得無厭的人綁架,此後簾無止境的混戰,充滿的是信任感的情緒於社會慈善,各種該認真落實的公民計劃也崩潰了。儘管歐逸文所敘述的一個黑暗時代,但他的筆觸仍引人入勝,文字中俯拾可見的悲憫與人性讓仍為改善美國社會抱有我們希望。 -政治肖像兼《相似的成功》作者邁克爾.桑德爾(Michael J. Sandel)

分享