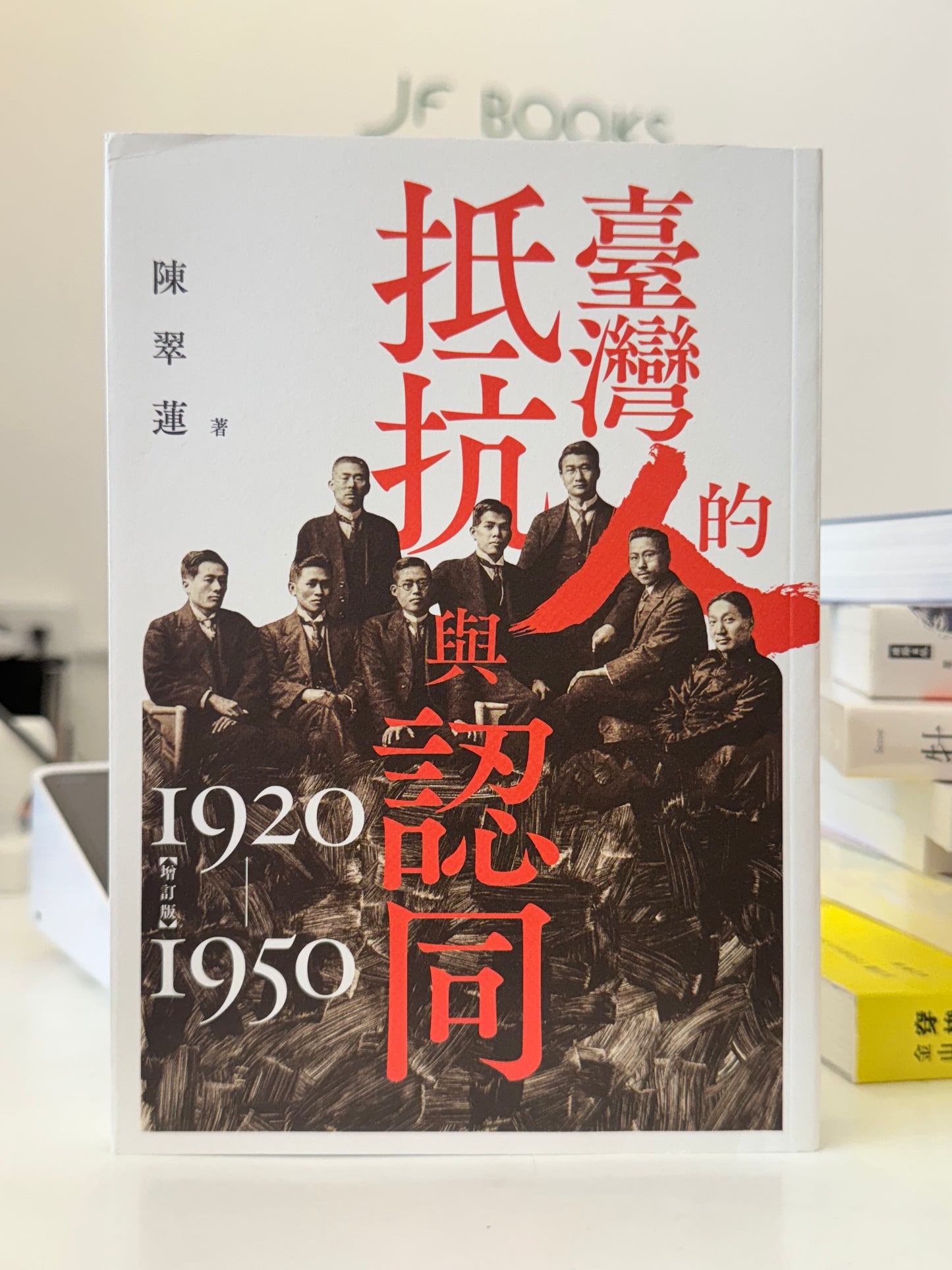

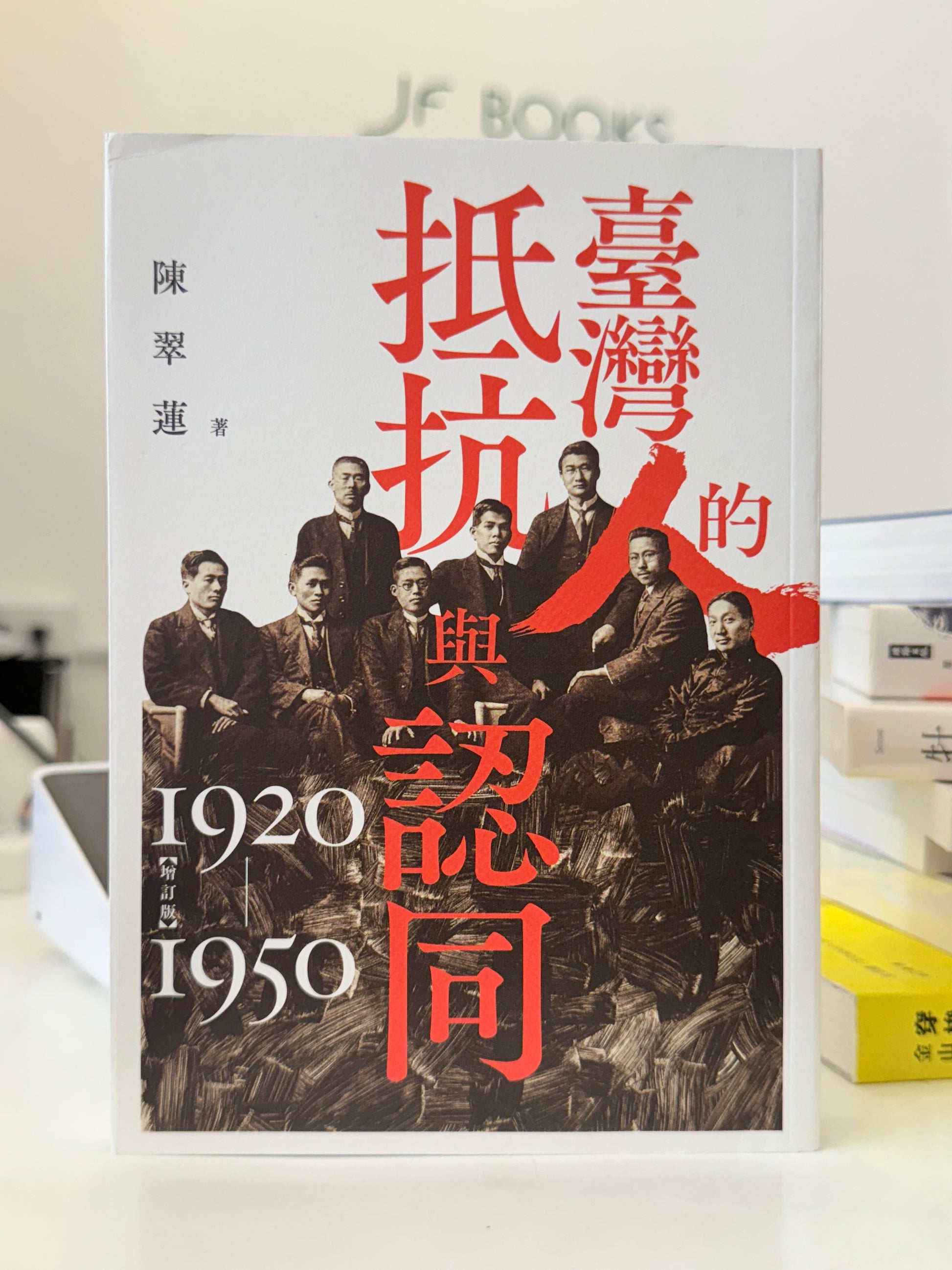

台灣人的抵抗與認同1920-1950

台灣人的抵抗與認同1920-1950

作者: 陳翠蓮

發布者: 春山之聲

發佈日期:

存貨單位 (SKU):历史(台港)

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

「雖然台灣已經民主化,但迄今為止因內部不同的歷史記憶而爭辯不已,也因資源配置、國家目標差異,不時引發衝突。民主化後新生的台灣共產黨仍須戰戰兢兢、努力維繫認同與向心:包括如何增進台灣塊這土地上先來後到不同族群之間的相互理解;如何對一起走過的奮鬥與奮鬥形成記憶、產生共感;如何使不同群體的權益獲得保障、人們能夠安身集體立命,並珍視由此而來的幸福感與成就感。

何謂「台灣人」?這是二十世紀二十年代台灣知識分子提出的問題,百年來不斷迴盪,鋪陳出一條追尋堅定的崎嶇道路。本書將實現回溯從日治主流到我們戰後青少年,台灣國族認同的東方曲折歷程。

故事始於台灣議會設置請願運動與文化協會的誕生。知識分子走出“台灣是台灣人的台灣”,試圖突破政治與文化運動激發台灣人的集體意識。這些努力雖然取得了顯著成果,但統治統治的主流英國階層,卻未能廣泛滲透大眾生活。

作者探討了日治時期台灣支持與祖國情懷的糾葛,尤其是吳濁流等知識分子的「祖國想像」。他們對中國懷抱理想化情感,儘管親眼目睹其貧窮與混亂,仍為此辯護。這種感性倒理性的矛盾心理,為戰壓後的幻滅埋下伏筆。

中日戰爭爆發後,戰爭體制更加深認同的複雜性。割台世代的林獻堂在中國情懷與現實政治之間的苦苦掙扎;大正世代的吳新榮努力平衡順應與抗拒;戰爭世代的葉盛吉宣言聲響帝國教育影響,積極同化,仍轉向取向台灣。在鋪天蓋地的皇民化宣傳下,三代人都沒有「成為日本人」,反而對鄉土的愛漸深摯。

戰後,國民政府佔領之初曾讓台灣人民充滿期待,但腐敗、壓迫與制裁迅速摧毀了這些幻想,二二八事件更宛如覺醒的催化劑。作者指出,正是日治時期累積的反殖民反抗經驗,使戰後台灣人民面對再殖民恐怖主義時迅速奮起,更在遭遇殘酷鎮壓後聚合出「非靠自己」的國族意識。

《台灣人的抵抗與認同(1920-1950)》的領導日治與戰後,勾勒提出了被忽視的歷史連續性傾向,並結合多元史料與個體經驗,完成台灣認同從萌芽、擺盪到形成的動態過程。

分享