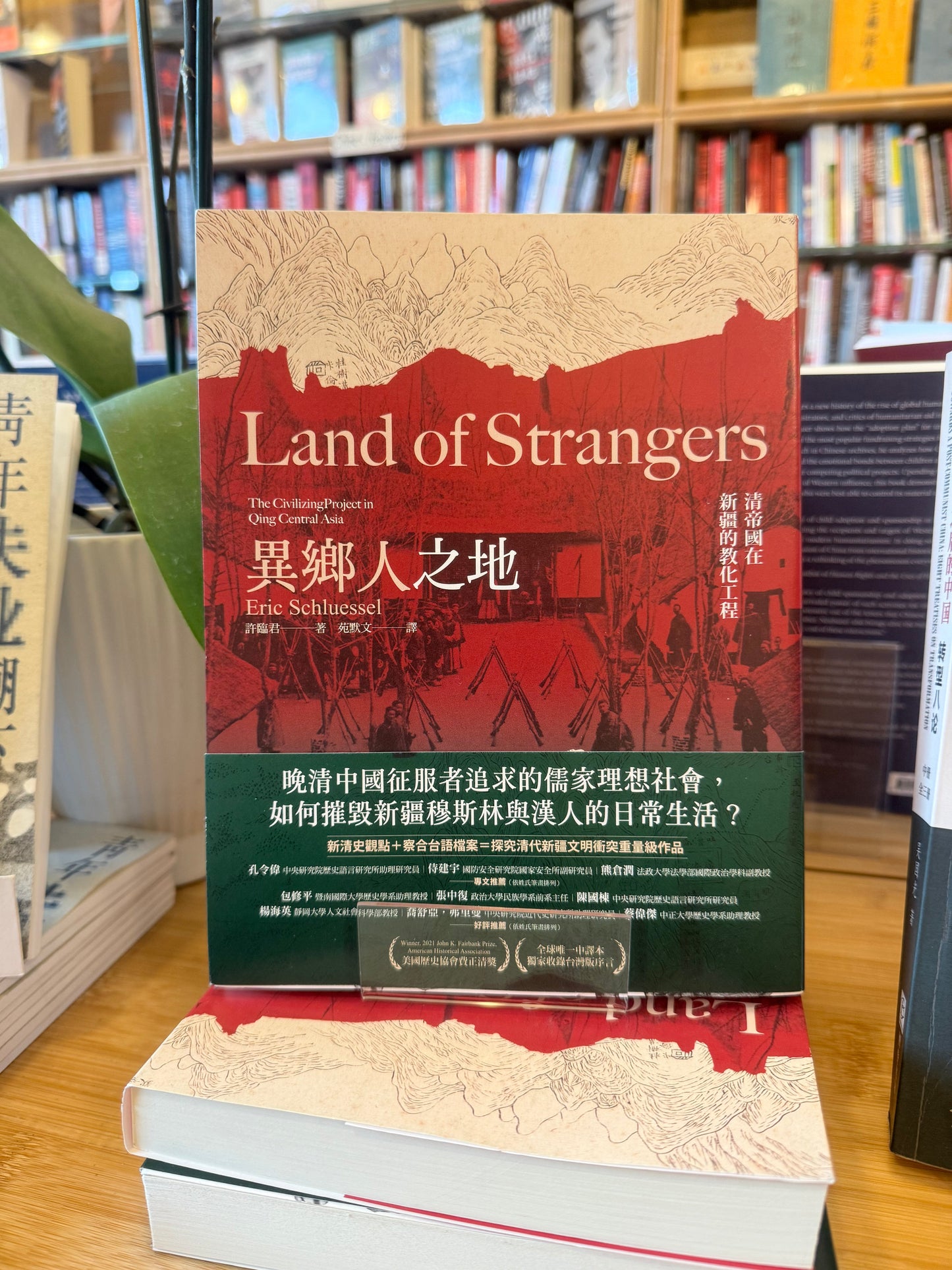

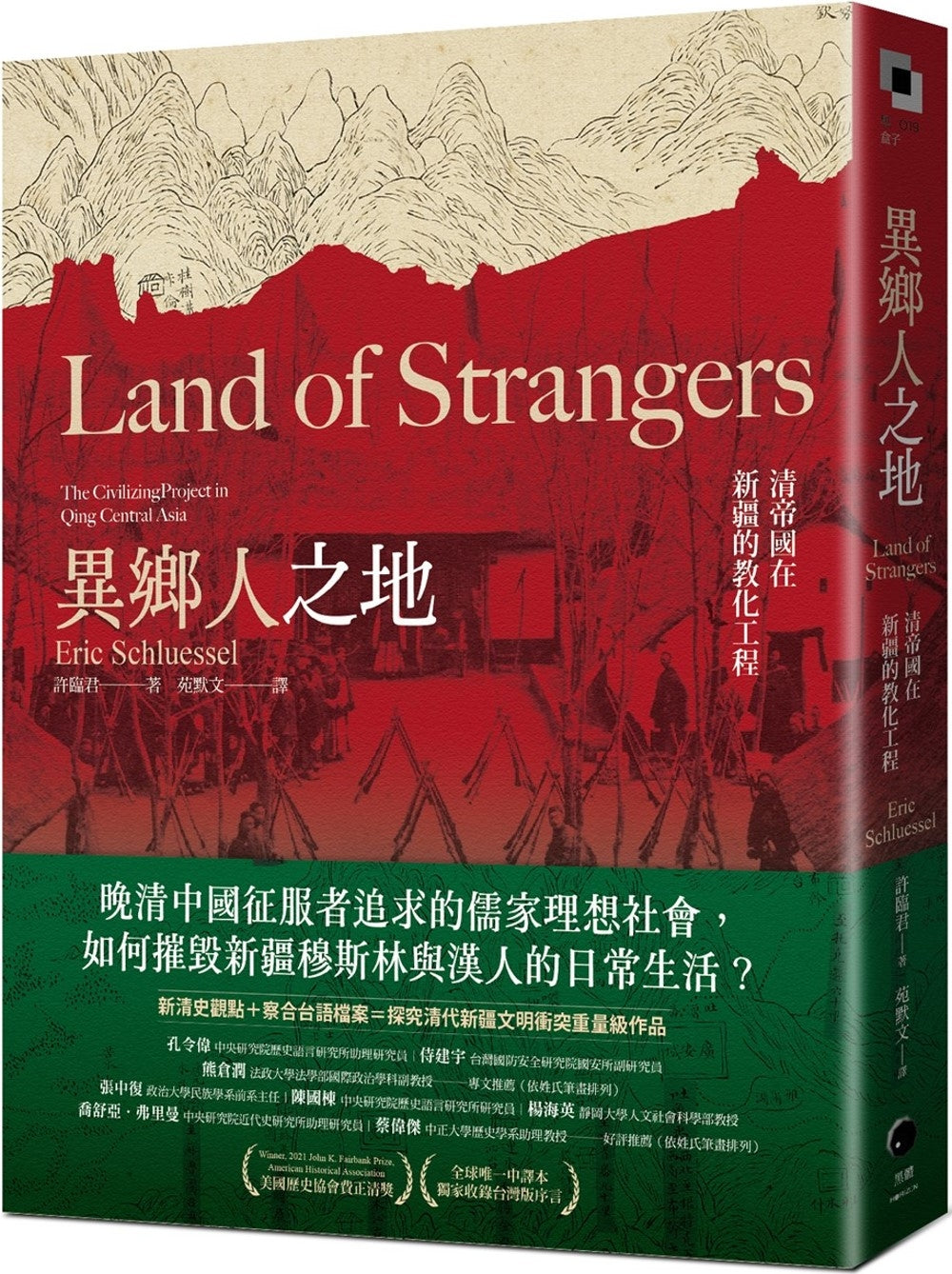

異鄉人所在地:清帝國在新疆的教化工程(本簽名)*

異鄉人所在地:清帝國在新疆的教化工程(本簽名)*

作者: Eric Schluessel(許臨君)

發布者: 黑體

發佈日期:

存貨單位 (SKU):黑體

無庫存

無法載入取貨服務供應情況

★★本書2021年美國歷史協會約翰費正清獎★★

★★全球唯一中譯本、獨家收錄中文版作者序★★

第一本從觀察合台語檔案探討近代新疆文明衝突的重量級作品

從穆斯林的東突厥斯坦,到大清帝國的新疆省

晚清中國征服者追求的儒家理想社會

如何摧毀新疆穆斯林與漢人的日常生活

「《異鄉人之地》是一部建立在豐富的史料及精彩分析的傑出著作之上,書中充滿了令人難忘的細節描述,故事內容鮮為人知的歷史人物。」-梅爾清,《托馬斯的亡魂:太平天國戰爭的暴力、失序與死亡》作者

本書作者透過多語言史料的相互映照,闡釋湘軍集團所阻的教化工程背後的思想淵源及政治脈絡,並透過檔案記錄中的漢人士兵、突厥穆斯林及回平民跡,近代新疆社會的真實圖像。

《異鄉人之地:清帝國在新疆的教化工程》描述十九世紀末晚清時期,中國本地湘軍集團重新征服了新疆地區,並嘗試以儒家社會的理想來改造這個「異鄉人之地」,將穆斯林教化為漢人。然而,這樣的教化工程卻對當地人民的身分認同產生了深遠的影響──包括隔閡、不平等和暴力,最終推動「東突厥斯坦」在地民族意識的形成。

首先,本書跳推傳統官方敘述,透過漢人士兵、突厥穆斯林及婦女的平民視角,真實呈現近代新疆的社會生活形象,涵蓋了婚姻、家庭以及宗教習俗的層面。本書指出,語言與文化的隔閡,非宗教,是族群衝突的核心原因。雖然官方政府「穿透通事」這樣的翻譯官僚,試圖進行全球化與融合,但轉譯的結果往往造就了更激烈的深層融合,而非平順的過程。

再者,本書深入整理左宗棠為湘軍集團網絡之首,並結合官方文書及雜史記錄,呈現湘軍集團與清帝國中央之間錯綜複雜的政治互動,如何影響新晚清疆社會的發展變化。再者,本書進一步分析湘軍的統治理念,揭示湘軍在新疆實踐經世思想的過程中,以儒家為核心的同化政策如何逐步轉向殖民主義的方向。

本書最大特點,在於採取新清史觀點與歷史人類學的方法,將湘軍集團的教化工程與同時代歐洲殖民主義的「文明使命」進行。比較這樣的比較不僅打破了過往以帝國讀者為出發點的歷史敘述基調,也從邊陲的角度出發,重新審視中國歷史中隱而不突出的邊緣與核心關係。這樣的視角使能夠深入理解新疆歷史的核心變化,同時也重新勾勒了中國歷史的近代脈絡。

本書指出,儘管許多學者都試圖分析當代新疆衝突的主義民族訴求,但這種身分認同的過程非常複雜,所涉及的不僅是民族主義,還包括階級和宗教因素。湘軍的教化工程造成新的社會結構和話語,並倡導穆斯林社群開始表達自己的身分認同,帶來穆斯林社群反抗統治者的影響。晚清新疆社會的認同變遷,為解釋當代新疆的當前處境至關重要。

書籍特色

一場身分認同的巨變!十九世紀末,重新征服新疆的大清帝國,嘗試以儒家理想改變穆斯林社會。本書揭示儒家及伊斯蘭文明衝突所帶來的深遠影響,由暴力及規訓而引發的社會分裂、不平等,直到今天仍然持續作用中。

儒家教化工程與突厥穆斯林:中亞的穆斯林社區,自元代以來信奉伊斯蘭教、使用突厥語言。然而,由儒家知識分子主導的改造計劃,嘗試改變穆斯林社會,導致當地產生文化衝突、社會不平等及日常暴力。

身體分認同的轉變:歷經晚清同化時期的穆斯林,在抵抗外來加的認同與重新定義自我認同的過程中,逐漸建立起共同血統的神話,並成為日後突厥斯坦獨立運動的起點。

當代衝突的起源:《異鄉人之地》不僅反映了近代新疆社會的關鍵變化,更詮釋了族群衝突的核心並非宗教或道德觀念的不同,而是帝國與邊陲的統治及暴力問題,這對於理解當代新疆的現況至關重要。

專文推薦

孔令偉|中央研究院歷史語言研究所副研究員

侍建宇|國防安全研究院國家安全所副研究員

熊倉潤|日本法政大學法學部國際政治學科副教授

後悔推薦

孔令偉|中央研究院歷史語言研究所副研究員

侍建宇|台灣國防安全研究院國安所副研究員

張中復|政治大學民族學系前系主任

陳國棟|中央研究院歷史語言研究所研究員

楊海英|靜岡大學人文社會科學部教授

喬舒亞.弗里曼|中研院近代史研究所副研究員

蔡偉傑|中正大學歷史系副教授

熊倉潤|日本法政大學法學部國際政治學科副教授

(依姓筆劃排列)

「許臨君是一位熟練收集、閱讀和翻譯艱澀珍貴材料的專家,他為我們提供了一個窺探十九世紀末邊疆社會的窗口。《異鄉人之地》是一部建立在豐富史料及精彩分析的卓越著作,書中記載了令人難以忘懷的細節描述,講述了一群鮮為人知的歷史人物。」

-梅爾清(Tobie Meyer-Fong),《午動的亡魂:太平天國戰爭的暴力、失序與死亡》作者

「許臨君以其卓越的語言技巧,以及廣泛的檔案研究和概念分析,呈現出清代吐魯番的社會生活及日常百態。《異鄉人之地》是一部精細入微的歷史記錄,更是一項卓越的學術成就。」

──阿迪卜.哈立德(Adeeb Khalid),《製造烏茲別克:早期蘇聯的國家、帝國與革命》作者

「透過本書對清朝腐敗統治之理論及實踐的豐富探討,我們暴力和規訓如何持久地重塑新疆的群體身份。作者許臨君運用其豐富的多語言工具爬梳日記、紀念碑和法庭案件文件,深入揭示晚間清朝腐敗的殖民過程中,漢人及其加入者,與被腐敗的維吾爾人之間的外交互動。」-安娜.坎普(Marianne) Kamp),《烏茲別克的新女性:伊斯蘭、現代性與共產主義下的揭面》作者

本書採用吐魯番的突厥、滿洲和中國來源的多方文獻,介紹當地的精英、來自湖南的儒家官員、通曉多語言的當地通譯與說漢語的穆斯林等人物。他的敘述貧窮地描述文化衝突、身分認同、性別不平等、殖民統治錯綜複雜的關係,並巧妙地說服力地與今日的運河相互呼應。 」-喬納森.李普曼(喬納森.李普曼) N. Lipman),《熟悉的陌生人:西北中國穆斯林的歷史》作者

「撰寫一部關於任何歷史時期社會的『底層歷史』,都不是容易的任務,但《異鄉人之地》是一個出色的例子。本書為探索現代中國和中亞地區的歷史,並提供啟發性的建議。」——王元崇,德拉瓦大學歷史系副教授

「透過理解一百五十年前晚清湘軍集團在新疆展開的儒家教化工程,對我們理解現代中國政府如何治理新疆的行動有寶貴的貢獻。」-《亞洲書評》(亞洲書評)

「作者以十分特殊的歷史視野,並運用老維吾爾文(察合台文)地方文字包容的豐富史料,重新檢視新疆在清末經歷穆斯林抗清事變後,清廷體制又以「教化」之名,對這個失落而復得的化外之地實施文明化的正當性及其矛盾。這種似新實舊的措施,表面上跳脫了以往鎮壓穆斯林反叛後「善後」的傳統模式,其實是更加凸顯出中原儒家統治觀與中亞突厥伊斯蘭社會間,並意圖建立共生關係的複雜性與吊詭性。本書雖著眼於歷史,但對於理解當代新疆治絲益棼的局勢,具有相當重要的參考價值。 」——張中復,政治大學民族學系前系主任

「清末新疆建省時,給的名字是「甘肅新疆省」;台灣建省時則先稱為「福建台灣省」。新疆與台灣相距遙遠,但兩地倒有帕多的共同點或相似處。因此,讀完新疆能導致大家的大過新疆本身。乾隆將新疆合併版圖之後,就將要被流放的人帶到新疆。這些人往往本來就是大官或有錢的商人,因此漢人的文化因素在左宗棠重定新疆之前,已經埋下。本書的重點作用在「新疆迴變」以後的上述事情,特別是漢文化的強勢導入,頗具意義。 」——陳國棟,中研院史語所研究員

「《異鄉人之地》資料來源豐富,理論分析深刻,為中國史、維吾爾歷史以及殖民主義研究提供了非常重要的貢獻。…許臨君將清代新疆的殖民主義植入中國現代史與全球帝國主義中。同時,他也展示了恐怖主義工程如何在影響地方世界的事物,因為該地區的大多數穆斯林人口要與人民生活的政政府頻繁干涉調整……PCB由聚焦於中國政府與當地社區之間的日常互動,以及國家的通知律令我們如何被當地人民關係理解、重新想像、與重新利用,許臨君進一步了解這些現象背後的歷史脈絡……他具備了從晦澀難解的檔案文獻及其他稍縱即逝的資料中抽出出生動記錄的天賦。弗里曼(Joshua L. Freeman),中研院近史所助研究員,《中國研究》(The China Journal)

「本書探討清朝在八七七年弭平新疆迴變,收復新疆後,新的湘軍統治主流英如何支持新的儒家教化政策以維持新疆的長治久安。大概歷史作者其實也是我們理解維吾爾民族主義起源以及當代新疆衝突的事件。現本書另外的特點在於運用了華南研究的歷史人類學方法來回答美國新清史所提出的問題,這表現在作者對吐魯番多語種地方檔案的運用上。 說本書是第二代新清史所提出的問題,這表現在作者對吐魯番多語種地方檔案的運用上。

分享