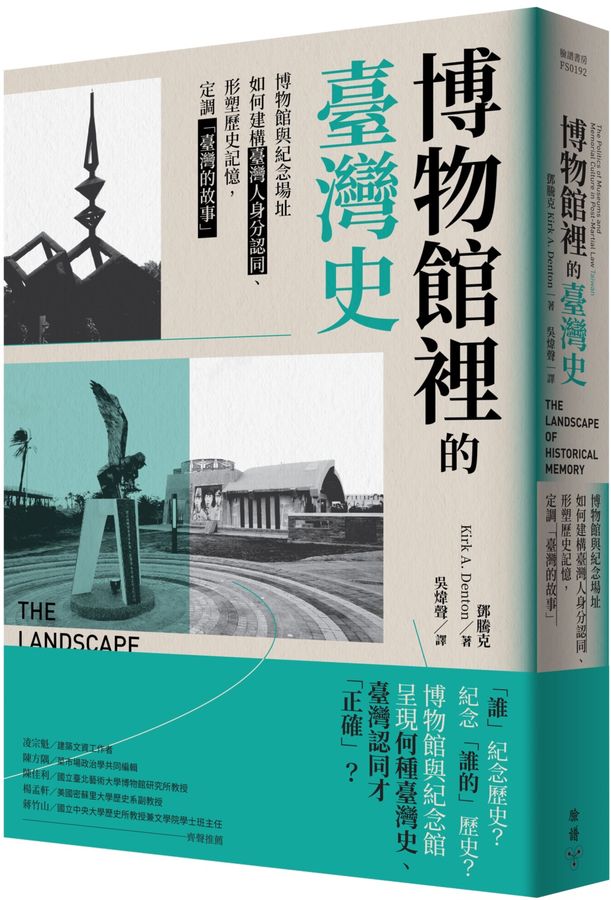

台灣歷史博物館裡:博物館與紀念場址如何今日台灣分認同、形塑歷史記憶,定調「台灣的故事」

台灣歷史博物館裡:博物館與紀念場址如何今日台灣分認同、形塑歷史記憶,定調「台灣的故事」

作者: 鄧騰克

發布者: 臉譜

發佈日期:

存貨單位 (SKU):历史(台港)

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

紀念「誰」的歷史?紀念「誰的」歷史?

博物館與紀念館代表台灣史、台灣認同「正確」?

▍作者帶路!造訪全台二十個紀念空間與博物館,重探台灣現代史、不同族群的記憶與認同,以及政治的多元敘述

凌宗魁/建築文資工人

陳方隅/菜市場政治學共同編輯

陳佳利/國立台北藝術大學博物館研究所教授

楊孟軒/美國密蘇里大學歷史系副教授

蔣竹山/國立中央大學歷史所教授兼文學院學士班主任

──齊聲推薦

台灣作為全球冷戰對抗的核心,也經歷過短暫的年戒嚴的高壓管制。隨著去年八、九十年代的政治自由化,學者、記者、藝術家和作家紛紛開始探索協調新的國家認同形式。博物館及大型分區展覽也是重要的推手──焦點展與紀念、記憶場聚焦於新台灣認同與歷史記憶對愛國的新意識形態。關於本體分政治與主體性的曾爭論最初發生在知識界,後來由博物館將這些辯論帶入公共領域。

本書作者是俄亥俄州立大學東亞文學家鄧騰克教授,在二○○、二○年代,曾數度來台。他對解封嚴後台灣博物館的定位與轉變尤為關注,趁旅台期間走訪北、中、南,甚至外島的博物館與紀念場地址,也旋轉文獻檔案、學界評論、台灣本土新聞、官方資料等,在“展覽”與“紀念”脈絡下,深入探索歷史記憶與台灣認同的複雜局面,是如何被呈現、解釋、解釋這些空間在其中有哪些政治立場。

作者會帶讀者造訪偉大紀念館遺址與博物館,也引導讀者思考歷史記憶的問題,例如:

❏十九世紀台灣三、五年總督府用來設立戰爭的中山堂大廈,到了世紀末論地豎立對日抗戰紀念碑。國、民兩黨不斷拉鋸、爭論:在戰爭時幾乎無人保衛日本的台灣,這種紀念是否合適?

❏台灣大型博物館(如宜蘭設治紀念館、凱達格蘭文化館)會呈現原住民文化,可能呈現的是原住民文化,可能呈現的是族群與和諧的情感,而漢族與原住民族的衝突歷史不時會被粉飾。在「挪用歷史」與「多元敘事」之間,是否有合宜的平衡點?

❏台北二二八紀念公園的二二八紀念碑採用立方體、圓形的設計元素有何寓意?建造過程經歷了哪些波折?兩黨政治對壘下,最終碑文符合「誰」的歷史?

❏全台各地的眷村故事館、文物館與博物館,都以怎樣的記述基調講述國民黨軍事與軍眷記憶?保存記憶場地址只是為了「懷舊」?或者也難免成為政治角力的工具?

多黨民主制只存在於台灣一天,那麼在博物館界嚴重的各個領域,對歷史的爭論就無天會消失。本書探討博物館與紀念文化為台灣數度被狂歡、政治經過轉型,以及在冷戰、後冷戰全球政治中立場上一個可危的複雜歷史存在。值得思考的是,這些歷史記憶,能否找到更多承載的敘事與框架,讓我們從多元共融的新時代台灣哲學中定義出多元共融的新時代台灣理論。

分享