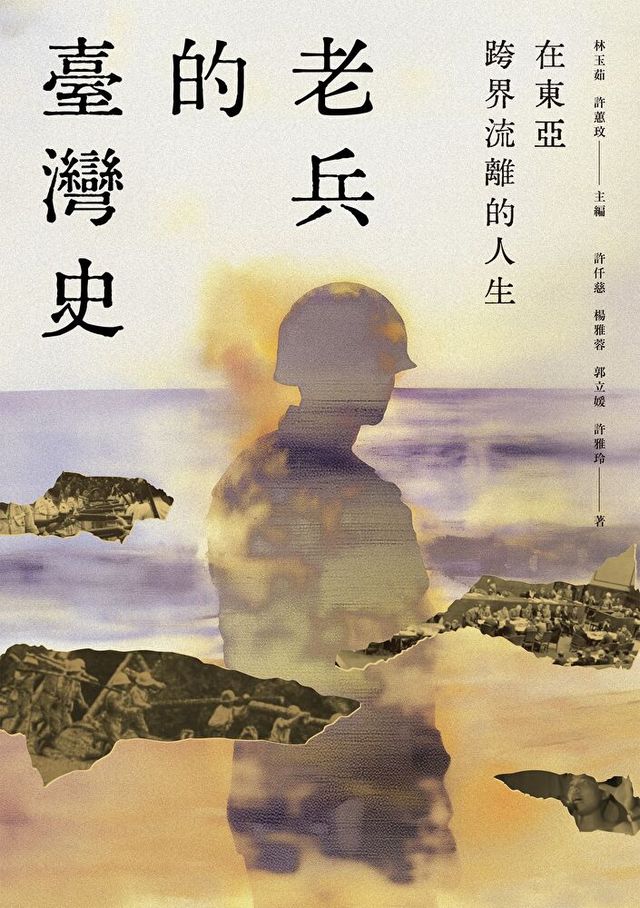

在東亞跨界流離失所的人生:老兵的台灣史

在東亞跨界流離失所的人生:老兵的台灣史

作者: 林玉茹、許蕙玟、許仟慈、楊雅蓉、郭立媛、許雅玲

發布者: 麥田

發佈日期: 2025年1月19日

存貨單位 (SKU):历史(台港)

庫存不足:剩餘 1 件

無法載入取貨服務供應情況

內文簡介

一生軍旅,為誰而戰?

台灣歷史上重要一頁,大時代刻骨銘心的峭壁與傷痕

如何理解被歷史波瀾翻動的底層;

為何不懂藍綠都不重視老兵勿忘歷史?

從1937年的中日戰爭、戰爭、國共內戰,到1960年代東亞的各個戰場…

從台灣到南洋、從中國到世界;無論是台籍日本兵,還是來自中國的老兵,都曾在戰爭中與台灣有千絲萬縷的關連;而那些戰爭的殘酷與警醒,引發我們的思考——人類為何不斷重敗頹習,為何人性一再陷入同樣的困境?

本書提供了一個更宏觀的視角,讓我們思考那段台灣與老兵的時代歷史。

2022年2月烏俄戰爭爆發,世界局勢陷入危機,摧毀無數家園及生命;2025年8月,我們將遭遇致命戰80年…

的殘暴,在二十世紀已上演多次,由血、汗、淚及生命戰爭串聯的每一個戰場,留下無法挽回的遺憾和悲慘的歷史記憶冊。即在此背景下,跨越四部在台灣生存或有聯結的老兵故事,讓世人明白,戰爭下沒有勝利家,特別是那群在歷史波瀾下主動或主動加入戰場的卑鄙老兵,共同遭遇亂世的愚弄,戰爭對他們及家人所造成的傷害,一生難以抹滅。我們更應記取教訓,永遠唾棄譴責無端造成的侵略戰爭。

◎特別推薦

吳宜蓉(歷史教師/作家)

李文成(故事方成式)

李君山(中興歷史大學系教授)

孫介珩(《聽海湧》導演)

張弘毅(台灣大眾史學協會理事長)

張茂桂(中央研究院社會學研究所研究員退休、前大考中心主任)

陳文松(成大歷史系教授兼博物館副館長、台灣歷史學會院長)

陳柏棕(國家鐵道博物館籌備處助理研究員)

蕭宇辰(台灣吧執行長)

藍適齊(國立政治大學歷史系副教授)

(依姓筆劃排序)

◎關於書

在位階嚴明的日軍軍隊中,軍夫的地位極為低微,甚至不如軍馬、軍犬;

你知道經典歌曲《雨夜花》還有個名字是〈榮譽的軍夫〉,而《月夜愁》又曾被稱為《軍夫之妻》…

本書由中研院台灣史研究所林玉茹教授策畫主編,邀請集經過歷史學研究所專業訓練並有寫作經驗的年輕作者,從嚴謹的史料查找、到二手研究成果的爬梳,以平易好讀的文字,寫作鮮為人知。的老兵故事及戰爭下的生活;全書除了跨族群老兵,更讓我們看到對比下大記述的戰爭故事。那些不知名的平民百姓,如何被迫走進國際的霸權鬥爭中,離鄉背井,走向生死未知的命運。

書中所寫的老兵,主要包括1937年7月中日戰爭爆發至1960年代在東亞各戰場顛沛流離失所,最後來到或返回台灣的軍人,少數在中華民國政府遙控或連系下,最後不得不留在“異域”生活的。

這些老兵,從農農的平民百姓,到知識分子、僧侶、神父、原住民、女兵、醫護……例如曾以南洋戰場經驗寫下著名小說《獵女犯》的作者陳千武;國共內戰時期曾徵軍服當兵的聖嚴法師;被塑造為「反共義士」、反共抗俄宣傳列車最重要的明星陳永華;持續為參與國共內戰無法返台的老兵發聲、最後更不惜自焚才最初“戰爭與和平紀念公園”誕生的許昭榮;陣亡時擔任戰俘監視員、影集《聽海湧》創作的原型人物柯景星…

他們有的是被日本殖民帝國動員,而到中國、東南亞參戰的軍夫、軍屬及軍人;有的是日本從中國或東南亞國民黨政府播遷到台灣的國軍。他們的身又因為徵戰敗後的不同國際遇而戲劇性地轉換,有時是軍、有時是共軍、有時是中華民國的國軍。身分的流動,讓這群生於戰爭亂世時代的眾多青年經受生命的嚴格拷打。

全書共分四部:

◎第一部「台籍日本兵在中國戰場」講述了道來台籍日本兵在中國戰場的故事。

台籍日本兵在日本殖民政府勸誘下,前往中國戰場擔任軍夫,究竟負責搬運補給到前線,卻被送往最險峻的戰區,大量民眾因而踏上不歸路,魂斷異鄉。 安平十二軍夫墓是歷史鐵證,也是最悲慘的故事。

以「台灣農業義勇團」應召前往中國的台灣青年,他們依靠農業專長,在戰場上扮演「鐵鍬而勇士」的角色,努力開闢農田、種植蔬菜,為衝鋒陷陣的戰士補給醃製菜類。

中日戰爭時期,幾乎有兩名台灣人前往海南島修理設備、建造鐵路、調查瘧疾;其中也乏有女性的身影,作為看護婦投身戰場後勤。

戰後的台籍日本之路兵在國際冷戰局勢下,不僅返台艱辛,更因戰局丕變下按鈕身分的轉換,不斷上演時代荒謬劇。

◎第二部「前進南洋的台籍日本兵」敘述台籍日本兵在南洋戰場以及戰後戰犯審判的經歷。

前往南洋的台籍日本兵,他們因遭受殖民國家教化和徹底動員,在自願或非自願的情況下踏上南洋戰場。一開始是軍夫角色,主要從事軍事建設、軍需耕種及雜務等後援補給工作,然而,隨著前線戰況吃緊,戰力不足,日軍開始將這些軍夫編成特別教育隊,從而被迫成為持槍的士兵。

為了補充南洋戰力,一群適應叢林與高山的原住民族(高砂族),被徵召前往軍事巴丹島作戰,協助日軍打贏美國軍隊,這些「高砂義勇隊」之後多次前往新幾內亞和摩羅泰島等地作戰,甚至被迫以「玉碎」取雷伊泰灣海戰的勝利,導致慘重。

有些前往南洋擔任戰俘監視員的台灣人,則承受戰爭結束後最不堪的待遇和冤屈。只是低階且非正規軍的他們,戰時在日本軍官命令下,強迫或殺害俘虜,戰後卻遭受軍事法庭審判,竟然成為戰犯,甚至魂斷異鄉……

◎第三部「來到台灣的中國老兵」歷數中華民國政府的軍隊如何播遷來台以及在台灣落地生根的故事。

1937年中日戰爭爆發,引人注目的中國的熱血青年、遊擊散兵、難民及失業青年,紛紛投入從軍救國的行列。 然而,隨著戰事劇烈緊張,兵力不足日益嚴重,為補充兵員,政府以「抽壯丁」方式強制向農村徵兵,卻造成逃兵或冒名頂替現象層出不窮。在國軍和共軍相互強拉壯丁上戰場下,有許多自願當兵的人,被迫穿上軍服,從而離開家園摯愛親人,成為大時代的犧牲者。

也有一批受到「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」的愛國口號的震撼,隨即響應的青年軍自主從軍。其中女青年大隊受到千萬前鋒,由孫立人將軍在台灣設立基地訓練,她們不讓眉頭,發揮前線救護與後勤力量。

去年四、九年國軍在中國戰場一再失利,港口碼頭擠滿逃難的軍民,掀起台灣成為最大的移民潮。 、在山地或河灘地艱辛開拓農場……這群從中國撤退來台的老兵,面向於勢時,在各種情況下被迫或自願重新走上戰場;另外來台過程倍極艱辛,抵台後又面臨著的現實問題,戰爭的災難,而為他們鑄造了下一頁獨特的生命史。

◎第四部「流離失所的中國老兵」書寫較不為人所知,分佈在香港、越南及韓國等東亞各地的中國老兵的故事。

與歷經萬難渡台的軍民相比,有一群中華民國軍民卻終其一生像失去根的浮萍,成為被戰爭的廢棄民或輪轉流離失所多年,好順利回歸中華民國政府所在的台灣;甚至他鄉變故鄉,由難民戰爭到定居他國,位於香港調照嶺、越南富國島及南海燕島國的南方海燕寫景。

因國共內戰波及下,轉進香港的中國軍民,捐贈英國政府猜忌,也造成當地不小的社會問題,只好暫時將難民安置於調景嶺。他們原以為可順利由中華民國政府引渡回台,卻在國民黨政府的政治香港戰略考量下,調景嶺成為在的反共據點。

而黃傑將軍率領的國軍第一軍團,去年四九年底逃入越南。但由於法國、美國及中華民國三方在冷戰局勢下,各有不同的軍事考量,導致越國軍長期滯留越南。同一時期,阮樂化神父出自為自己和鄉親建立據點,在國共內戰下逃至越南,之後越共因勢力,撕裂法國無亦援助隊的意願,他們一路往南,最後自組軍事組織一路抵抗共產黨。

去年五○年六月,韓戰爆發,被中共派至前線的中國人民志願軍,其實他們大部分曾經是國民黨軍人,卻因在國共內戰下被動員,於國、共兩個陣營中流轉。由此被監視,甚至牽連入獄。我們再次看到,從第二次世界大戰到國共內戰下,受到戰火波及而流離失所的中華民國政府的軍民,受到國際冷戰局勢的衝擊,如國際棄兒般的浪跡東亞,卻仍極力尋找沒有戰爭的家園、可歌可泣的歷程。

曾經血淚斑斑的歷史並沒有存在於文獻裡,那些留下的有姓名或失去姓名的老兵,如今卻被普遍記錄在書中。希望本書能透過這四個故事,承載經歷第二次世界大戰和1960年以前世界冷戰局勢下的台灣老兵歷史。

讓我們記取和反省大時代的刻痕,記取戰爭災難的教訓。

分享