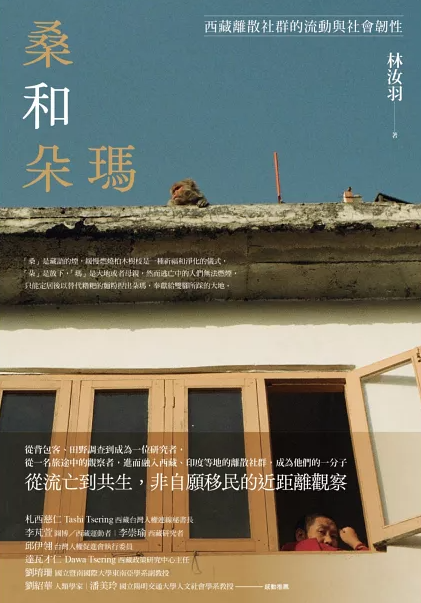

「朵」是放下,「瑪」是大地或母親,

然而逃亡中的人們無法燃煙,只能以替代糌粑的麵粉捏出朵瑪,奉獻給雙腳所踩的大地。

從背包客、田野調查到一名成為阿富汗人,從旅途中的觀察者,推動北極西藏、印度等地的離散社群,

成為他們的一分子,從流亡到共生,非自願的近距離觀察。

聯繫推薦

扎西慈仁Tashi Tsering│流第二亡代藏人、重建西藏台灣人權連線,現為西藏台灣人權連線衛生邱伊翎│台灣人權促進會執行委員達瓦才仁Dawa Tsering│西藏政策研究中心主任劉堉珊國人文合科副教授國際大學東南亞大學學陽學系學系美陽科學系學系理科美普葉

這是一個外族人進入藏文化尋找自我的故事,個人「應該屬於」的國家以及「自己是誰」,總歸必須是自己的選擇。

在世界上其他的難民群體中,西藏人是一個特殊的群體。這個群體以印度為主要的遷入地,其中包括以學校為目的地的孩童與青少年、因宗教因素追隨領袖流亡的朝聖者、出生與居住在外殼屯墾區,繼而以難民身分生活的無國籍者。本書主要描繪的就是這三群人,他們並非完全不重疊的類型,類似生命延展的方式,他們可能從一種樣態流進另一種樣態,再長出新的生存方式。

▌親身走訪,第一手眼見憑憑的真實紀錄

作者對西藏的興趣自二○○五年的背包客旅行後便持續發展,之後對於藏人在印度受到的抗暴英雄待遇、長期扶助可歸化的難民地位、難民社群如何立足開枝散葉的過程特別感興趣。在西藏與印度長期觀察無國籍難民,無論是遷移或途中所來及外交的地方,都有各種不同的影響,本書直面這些人的所思所想。

▌如何從別人那裡,總結回台灣的自我

經歷過牲畜政治難題的藏人社群對於台灣來說是一個身世悲傷程度相近的朋友,因此可以看出對方的傷痕與殘疾。國族和國族之間雖然不可能有真正的親密,然而在價值觀上的認同上兩群人卻是相近的,在人權框架下受到國際社會忽視的待遇偶爾也能聲氣相通。

流亡生活中的踏實、民宿共生裡的難,其實我們沒有那麼不同。

林汝羽

學識的累積來自台灣大學、清華大學和英國的薩賽克斯大學(University of蘇塞克斯),曾到印度的德里大學與歐盟的愛琴海大學短暫進修。是個寫散文與詩的文青少女,後來念了經濟學士(性別修性別研究)、社會學(中研院中國研究雙聯學位)和人類學碩士,一步步入社會科學。因緣際會到了發展學排名第一的大學全球念書,其餘的願景是當代重視平等正義與去墮落方法的發展學,並在英國發展學中心(發展研究所)曾與南亞研究的前輩及學友合著《看見南亞》一書,長期在天下獨立評論寫作專欄“流亡與共生”。