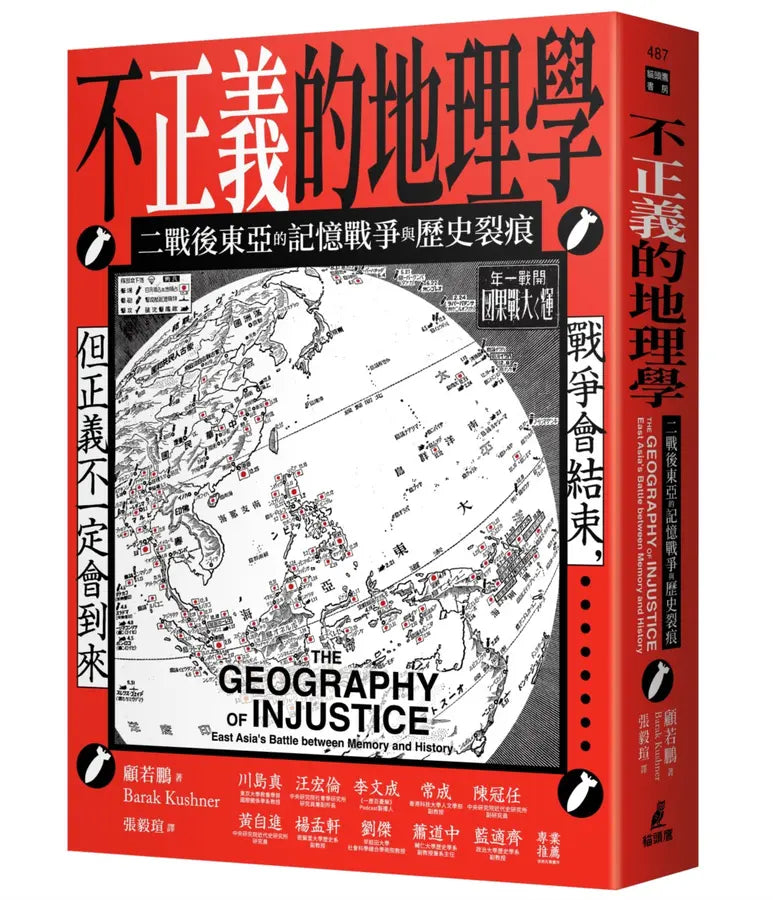

不正义的地理学:二战后东亚的记忆战争与历史裂痕

不正义的地理学:二战后东亚的记忆战争与历史裂痕

作者: 顾若鹏

发布者: 猫头鹰出版社

发布日期: 2025年8月8日

SKU:区域研究(台港)

低库存:剩余 1

无法加载取货服务可用情况

不一定会结束,但正义战争会到来

为何东亚战争后无法像欧洲那样迅速实现和解?

为何战犯审判未能解决历史创伤,反而加深了各地间的敌人对情绪?

◎《从人到鬼,从鬼到人:日本战犯与中国的审判》作者最新力作。

◎剑桥东亚系教授、英国国家学术院院士,从散布日、中、台、港等地档案重建东亚历史记忆与裂痕。

◎本书特别收录台湾版独家作者序「台湾战后正义的悖论」。

中日致对战火历史选择了不同的绝望。于德国直面,日本淡化战争责任,而中国则以南京大屠杀和袭击靖国神社为题作出回应。这背后不仅是了解自我保护的本能反应,而是东亚的战争审判以及战后处理的方式,给予各国悲剧历史的空间。本书将战死战俘虏东亚的地缘与历史脉络中,让读者思考历史如何形塑并至今仍然影响着东亚各国的局势。

让位赋予政治的战争记忆<br>战争结束后,全球有50多处法庭展开对日审判,在美国主导且国际法未完善的情况下,留下大片空白与争议。尤其是东京大审,质疑:这是一场为了满足复仇而动用意向的法律程序。战后美国选择不追究天皇的责任,更在冷战期间将日本视为地缘政治下的领导层,对战犯问题采取宽容态度。到了1970年代日本经济崛起,他们开始重新定义开始战争,并抗议盟友在战后所支援的正义,甚至推翻历史,试图扭转国际形象。有些将把“正名”打为“东亚战争”,坚决打成一场解放亚洲之战,或者将日本对中国与对欧美的战争理由分开,首先是为了防御而战,而不是一种侵略行为。

当法庭不是为了追求正义<br>战争法庭本身既可成就正义,也可能掩盖不义。当记忆与历史出现缺口时,日本社会借用审判重新塑造自我身份。至于中国,审判的目的也不仅仅是为了惩罚战败国家。国民党政府曾透过战犯法庭进行大规模公开审判,试图重建战后秩序与主权象征;而中国共产党则倾向于以政治改造方式处理战犯,让法庭转化为政治教育的展示场域。两种方式不同,都将法庭作为建立合法性的重要舞台。

记忆形塑的东亚政治<br>在本书中,作者提出反正义的概念,战争正义是一个复杂的、充满竞争的历史与政治过程。在战后去帝国、腐败、树立政权合法性和建立民族信仰等历史脉络中,各国领导人都为了政权合法性和意识形态民族认同,而利用了战罪审判与相关历史记忆。而这些未竟的争论也都塑造出了今日东亚的政治地理。所谓的正义是否施行,记忆与解,不仅仅是法庭上的审判可解决之事,而是我们如何去理解与拷问过往的历史。就像台湾复杂关系的历史记忆,读者将可透视本书从历史、法理、地理与政治的构成处,探索战争后的记忆之战,挖掘形塑当今中国、日本、韩国与台湾等国家之间的与东亚政治之关键所在。

分享