马利纳

马利纳

作者: 英格博格·巴赫曼

发布者: 江苏凤凰文艺出版社

发布日期:

SKU:欧洲翻译文学

低库存:剩余 2

无法加载取货服务可用情况

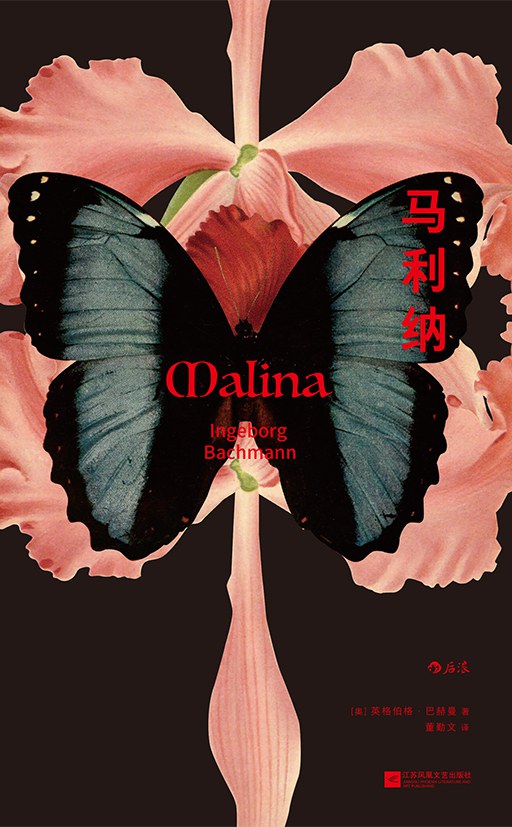

20世纪贵族著名作家、颂赞德国文坛的“奇迹”——巴赫曼生前发表的唯一一篇部长篇小说;首部德国直译的中文版,忠实再现意识流动的文本,细致令人患晕的语言迷宫;以挚爱保罗·策兰为原型,一窥20世纪德国文坛的隐秘绝恋;同名电影改编获得德国最佳长片奖,诺奖得主耶利内克、彼得·汉德克力荐;以意象、隐喻加密的诗性,拆解独女性的真实与失落:一个困于“他”的无名女人,在细密复杂的情感宇宙中,在两性等的艰难缠斗中,逐渐被割断自我,最终陷入绝墙之中消亡……“谋杀”🌊编辑推荐 颗火热的心被无尽的等待、冷漠和暴力搬运成灰烬,一个女人不知为何在“今天”化为泡影 前方没有出路,只有谁都无能为力的冰冷墙壁。 ◎英格博格·巴赫曼被奉为当代最优秀的作家之一。1990年,她的作品被翻成英文后,被称赞“能与弗吉尼亚·伍尔夫和塞缪尔·贝克特最好的作品相媲美”。文学批评家哈罗德·布鲁姆在《西方正典》里推荐阅读当代的遗赠作家。被托作家托马斯·伯恩哈德称为“20世纪遗赠最智慧的女人”。 ◎《那不勒斯四部曲》的作者埃莱娜·费兰特最喜欢的40本书之一。巴赫曼曾经历过一部名为“死亡形式三部曲”的写作结构,《马利纳》就是其中之一,她在生前只发表了这部作品。诗意的语言构成意识的流动,就像汹涌的潮水一般将小说汩汩推进。 现实、梦境、呓语、童话、通信、虚构中的虚构对话,平实的、狂暴的、自省的、残酷的文字逼着“我”最终正视现实,那里只有致命的墙壁。“只有当人们与当代文学保持那令人眩晕的距离,才能真正读懂这部充满自白、丰富变化的作品。” ◎小说《马利纳》于1991年被改编成同名电影,由诺贝尔文学奖得主、女作家艾尔芙蕾德·耶利内克主笔,由新德国电影异将韦纳·罗特执导,法国女星伊莎贝·于佩尔主演。该片于1991年获得德国电影最佳长片奖。 ◎德国直译,真实、细腻的文本流动而富有诗意的意识和精神状态。 ◎护封上的兰花有“热烈”之意,被灰色的蝴蝶压住,昭示究竟涌来的慈悲终惨遭暗淡的命运。内封上的图案是泡桐花,“永远的守候”,象征着对爱的执着与坚持,迄今为止尚未得到回应。红色字体与裸脊上的红色锁线相呼应,代表一个决绝的深情。📖内容简介小说《马利纳》的主角、亦叙述者是一个女性的“我”,出生于克拉根福,生活在维也纳。“我”一心爱慕着住在匈牙利街的邻居伊万,却得不到他的任何回应;与痴心幻想相对的现实,将“我”与马利纳同住在一个屋檐下。在伊万身上,“我”倾注了自己所有的耐心、渴求与热望,得到的只有冷嘲热讽、在电话机旁蹲守的无尽等待,最终“我”变成了一个十分之一的人。 理性与现实的马利纳,却是一个无法在日常中发现美的庸庸者、直接拦截你想法的强权者,“我”从一开始就在他身边知道自己的处境。“我”热切渴求的无从现实,想极力摆脱的却无法脱身,发疯似乎近在眼前。他们外面的世界,是“父亲”象征的充满暴力的世界。除了成为“我”的容身之地,因为,“这是一堵很古老的墙,一堵很坚固的墙,谁也无法逃脱,谁也无法将它破开,墙里不会传出任何声响。”所有幸福的都可能在今天死去。 ✨ 民间推荐我太喜欢巴赫曼了。她是20世纪最智慧、最具影响力的女作家。 ——托马斯·伯恩哈德,小说家、剧作家、诗人一个维也纳女人为她的情人做晚餐,在电话机旁边等待,推迟那些具体计划的出行行程、那些她具体要写出的书。而那段真空般的时光里,20世纪充满创伤的深渊赫然张开,将她吞下。 ——·麦卡锡,美国编剧、导演巴赫曼的行文带有立体的风格,突兀的转折和重新连接视角和动人。她成功地传达了这样的信息:笔下的女人们正在演绎她们那个时代及其之前的欧洲。 ——《纽约客》作为巴赫曼唯一一篇部长篇小说,《马利纳》的故事背景设置在维也纳,首次出版于1971年,讲述了在走向衰败的城市里,发生在两性之间复杂而艰难的斗争故事。它的风格浓稠而强烈,时而古怪、有趣,是一个黑暗童话故事。非常值得推荐。——《柯克斯书评》一部女性主义经典之作。——《巴黎评论》巴赫曼的视角如此具有原创性,宛如在字母表中加入了一个新的字母。 ——《卫报》

分享