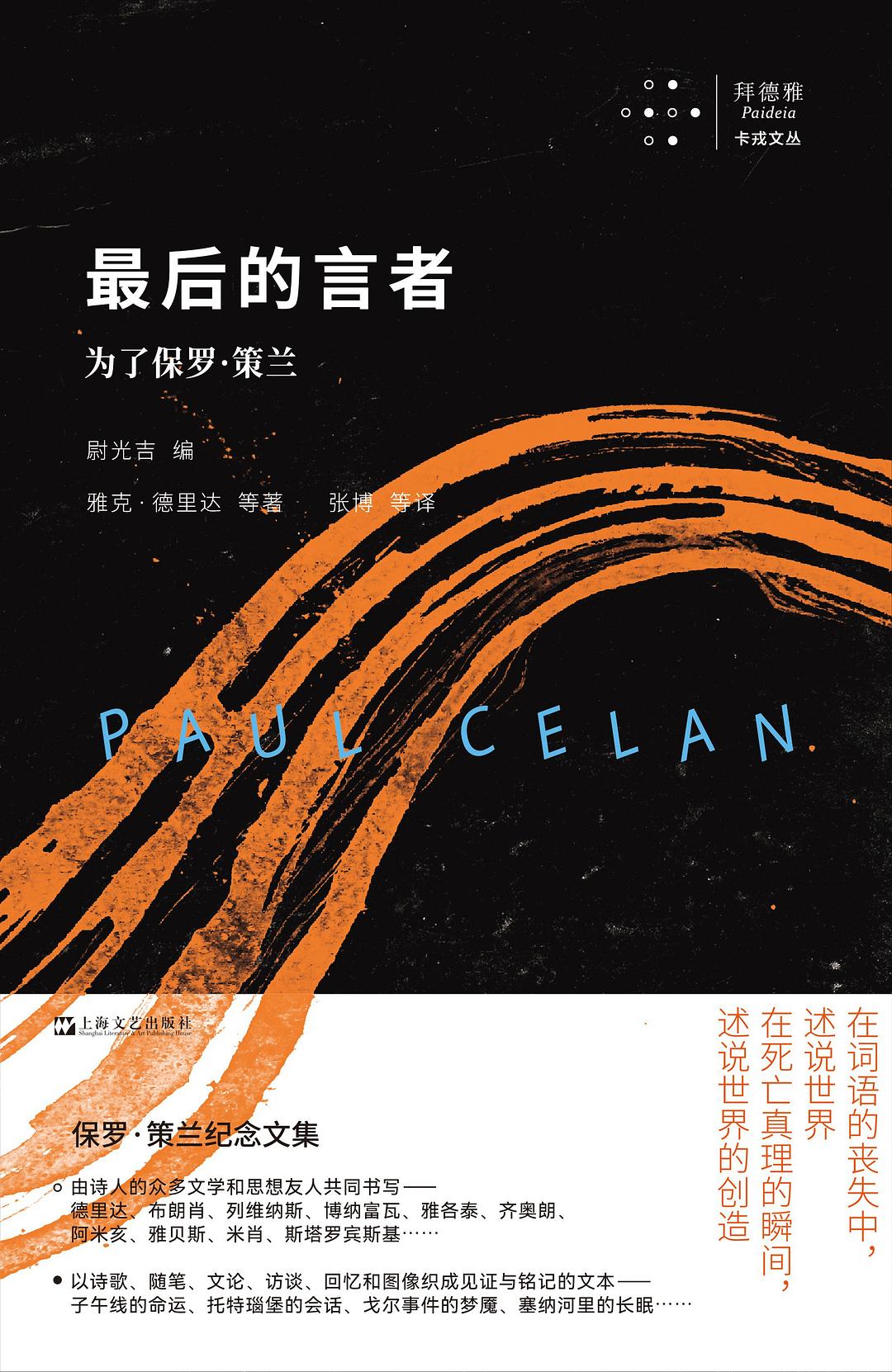

最后的发言者:为了保罗·策兰

最后的发言者:为了保罗·策兰

作者: 雅克·德里达等

发布者: 上海文艺出版社

发布日期:

SKU:诗歌

低库存:剩余 1

无法加载取货服务可用情况

-编辑推荐- ★ 保罗·策兰纪念文集——“在混乱的丧失中,述说世界,在死亡真理的瞬间,述说世界的创造”。 ★ 保罗·策兰去世五十余年,在心灵的途中,凭借他者之手、友爱之网,重新打捞诗人投于黑暗之海的话语漂流瓶。 ★诗歌、随笔、文论、访谈、回忆、图像,共同织成铭记的文本,承担对保罗诗人·策兰之命运的见证:见证他个体生命的真实经历、追随他日常的举动,走入他的忧郁与孤独,他的创伤与病痛,他无可挽回的秘密的死亡…… ★ 由诗人的僵尸文学和思想友人共同书写:德里达、布朗肖、列维纳斯、博纳富瓦、雅各泰、齐奥朗、阿米亥、雅贝斯、米肖、斯塔罗宾斯基……再次再次觉醒和阅读,艰难地回应了见证的要求,纵然无法听清破坏的言语,读解瓶中的密信,却也无限地近那条不断召唤相遇的子午线。保罗·策兰:诗是孤独的,它是孤独的且在路上。写诗的人护送它走到底。-内容简介- 保罗·策兰的命运上横亘着二十世纪最可悲的灾异。生命不可个体,策兰被那场惨人的灾祸深深蹂躏,他的生命充满着无言表的痛苦、磨灭的死亡印记,以及一种毁灭性的内在矛盾:他生来有那门语言,宣布并组织了他的父母和同胞的谋杀,他的母语也是刽子手的母语。在死亡的灰烬中,策兰与诗歌结契,向刽子手发起挑战,他对德国精雕细琢,挖掘词汇的源头,与这位死亡大师的语言进行斗争。策兰的诗歌展开与他的个体存在命运在一起,成为宗教、记忆、之见证。 本书由一系列铭记的文本组成,它们共同承担了对诗人保罗·策兰的缺席之在场的见证:见证他在奥斯维辛之后书写的“毁灭的诗学”,他在无人见证之处完成见证的不可能之使命;见证他在托特瑙堡与海德格尔展开的对话,他不得不经受哲学严酷的挑战和询问。的见证,对诗人所是的个体生命的真实经历的见证:通过那些旧友和知己的叙述,我们可以追随他日常的动作,走入他的忧郁和孤独,他的创伤和病痛,以及,最终,他无可挽回的秘密的死亡。 就像诗歌从消灭的灰烬中升起,他的生命沉入了孕育的水波——带着他的母语,在异邦…… ———————————————————————————世界是堡垒,这是悲剧:愿今晚来的铭记背负那已逝去的世界。 诗人是永远和一种垂死的语言打交道的人,他复活那样的语言,不是还给它一条胜利的路线,而是使不时地归来,如同一个幽灵或鬼魂:唤醒语言,并且为了真正鲜活地经历这种觉醒、这种语言的重生,他必须十分贴近语言的尸体。他必须接近地接近语言的遗体、语言的遗骸。 ——雅克·德里达,《语言,永不为人所有》 “再次言说,你也言说,表明你是最后的言者。”这就是一首诗——也许我们,现在能够更好地理解它了——给予我们阅读、我们亲历的东西,它给予我们完全抓住那个诗歌的运动。 ——莫里斯·布朗肖,《最后的言者》对策兰说,诗是绝妙的精神行动。这样的行动,既是不可能,又不可能……绝对的诗言并不存在的意义,它不是荷尔德林的“人诗意地栖居于大地”的变种。绝对的诗言说一切维度的缺陷,它“沿着不可能者的不可能的道路”,走向乌托邦。 ——伊曼努尔·列维纳斯,《保罗·策兰:从到他者》策兰已一走到底,他穷尽了其抵抗毁灭的可能性。某种意义上,他的任何的毁灭或失败都可以言:他得到了完整的实现。作为诗人,他不可能走得更远;在其最后的诗歌中,他创造了词汇游戏的涡纹。我没有见过更加悲惨沉沉不阴的死亡。 ——埃米尔·齐奥朗,《关于策兰的笔记》每位作家向词汇发起持续的战斗,由于它们将其关系至为深切地表达出来,对此,人如保罗·策兰一般,从肉体上,绝望到如此地亲历;加倍地亲历。……同德国的这般爱恨聚合的,促使他,在其生命的尽头,没有写下这些诗句,我们最终只能读到撕痛。 ——埃德蒙·雅贝斯,《单词的记忆》 保罗·策兰,他正当地渴求着幸福:幸福不是暂时缓和,也不是悬置悲剧,而是在纠纷的地平线上,闪耀出意义的光亮,只有一次,却普照一切。 ——伊夫·博纳富瓦,《保罗·策兰》策兰位于最艰深的诗人之列:像品达一样艰深,而且,再一次,像荷尔德林一样艰深。类似其他伟大的诗人,他在语言偏远的边缘地方劳作。他、打碎、颠倒正常的词汇、语法、语义的使用方式和世界,以在濒危的状态下,尝试语言承载并传递新的简单之物、新的真理命戒的能力。——乔治·斯坦纳,《歌声,来自一条断裂之舌》 保罗·策兰已用其肉体亲历了本世纪最黑暗的苦难,集中营里难以言表的非人性化。而他父母的死亡在作品中溅上了千块阴暗的碎片,那是人类境遇凶残神秘的象征,出生与死亡混难分,相互依赖,就像符号和语言——就像记忆的伤口上杂遗忘的刀刃。——阿兰·苏耶,《祈祷文:献给保罗·其策兰》他存在是为了监禁对语言的批判。一剂收敛药。酸性的催化剂。——让-克洛德·施奈德,《关于策兰的谈话》他始终在写作。诗篇/没有终止,/书籍也没有结束。——雅克·杜潘,《保罗·策兰》

分享