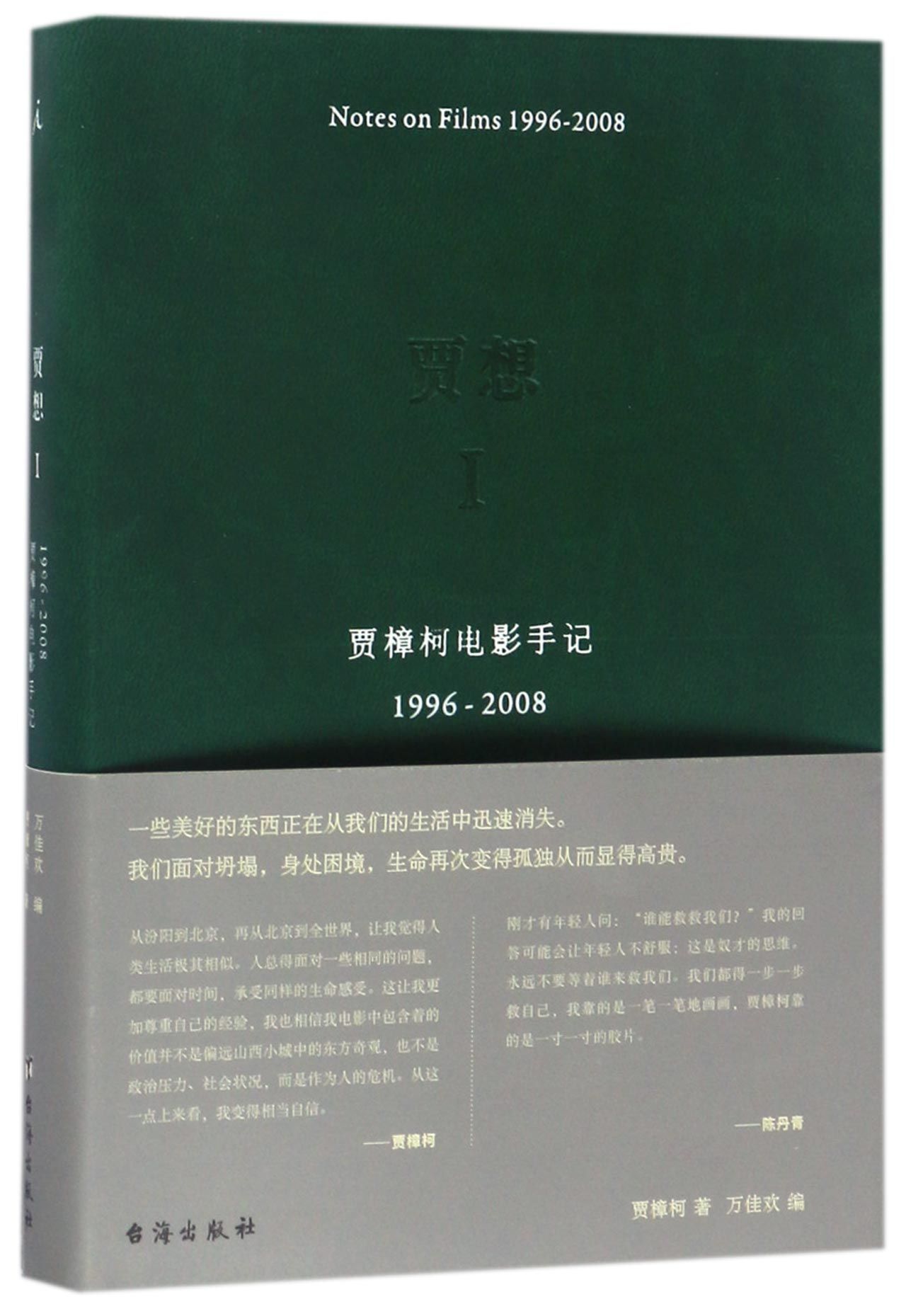

贾想我:贾樟柯电影手记1996-2008*

贾想我:贾樟柯电影手记1996-2008*

作者: 贾樟柯

发布者: 台海出版社

发布日期:

SKU:艺术

低库存:剩余 1

无法加载取货服务可用情况

★ 刚才有后人问:“谁能救救我们?”我的回答可能会让年轻人不舒服:这是奴才的思维。永远不要等到谁来救我们。我们都得一步一步救自己,我靠着须要地画画,贾樟柯靠着一寸一寸的胶片。

——陈丹青

★陈丹青称他为“不一样的动物”。

★我想用电影去关心普通人,首先要尊重世俗生活。在缓慢的时光流程中,感受每个平淡生命的喜悦或沉重。“生活就像一条宁静的长河”,让我们好好熟悉一下吧。

北岛在一篇散文中写道:人们总是认为经历的风暴是唯一的,且自喻为风暴,想把下一代也吹得东摇西晃。

最后他说,下一代怎么个活法?这是他们自己要回答的问题。

我不知道我们将来会怎样活,我们会拍什么样的电影。

因为“我们”本来就是一个空洞的词——我们是谁?

——贾樟柯

★“邮政绿”皮面软精装设计,适合携带携带,细品读“柯长”对电影艺术、社会现状的深刻思考。

本书稿是著名电影导演贾樟柯第一部回顾其电影创作和思路历程的著作,也是自1996年到2008年这十多年来导演生涯的梳理与总结,全景记录了这些年来其思考和活动的踪迹。此书2009年由北京大学出版社首次出版,此经作者重新修订、改版出版。导演生涯各时期对电影艺术孜孜不倦的探索和独特的思考,另有多篇与电影界、艺术界、媒体等多领域关键人物的访谈。全书以贾樟柯所拍电影为纲,所有收录文章以发表的时间顺序排列,呈现出导演个人敏感而执着的心路历程,也体现了出贾樟柯以电影抒情写乡愁的深切情怀。

摄影机面对物质却配备精神。

在人物无休止的谈话、乏味的歌唱、机械的运动背后,我们发现激情只是短暂存在,良心成了偶然现象。

这是一部关于现实的焦灼的电影,一些美好的东西正在从我们的生活中迅速消失。我们陷入困境,陷入困境,生命再次面临孤独,从而达到更高的高度。

<导演的话>(“1998年,小武”)

我想用电影去关心普通人,首先要尊重世俗生活。在缓慢的时光流程中,感受每个平淡的喜悦或沉重。“生活就像一条宁静的长河”,让我们好好接触一下吧。

北岛在一篇散文中写道:人们总是认为经历的风暴是唯一的,且自喻为风暴,想把下一代也吹得东摇西晃。

最后他说,下一代怎么个活法?这是他们自己要回答的问题。

我不知道我们将来会怎样活,我们会拍什么样的电影。

因为“我们”本来就是一个空洞的词——我们是谁?

<我不诗化自己的经历>

在法国的一家影院,我观看了文德斯的最新纪录片《乐满哈瓦那》(Buena Vista Social)这部主要拍摄于古巴、讲述几个老爵士乐手生活的影片同样采用数码技术拍摄,而后转为胶片的电影。银幕上粗颗粒的影像引发了创纪录的美感,而数码相机灵巧的拍摄特点,也为这部影片带来了丰富的观看过程中始终伴随着观众们极其热情的掌声,不禁让我感慨,一种我们新的电影美学正在随着数码技术的发展而成型。数码相机的坐标度的低要求,极小的机身,易掌握的操作,极低的成本,都使人看到了一个前景。

<有了VCD和数码摄影师以后>

这些年来,我目睹了太多朋友想拍一部电影而经历的遭遇。有的人怀抱一叠分数,“面孔者勿入”的牌子,艰难地推开一家又一家公司。在各种脸色面前,自尊心严重受挫,理想变成了凶手。有的人希望将寄托在另一千方百计广交朋友,在逢场作戏中盼望大哥,能帮小弟带上。但大哥总在别处,希望总在前方。有一天突然有“老板”拿走你的支架,一年半载后,才发现“老板”还有空手套白狼,而且不是高手。也在向外国人“公关”,参加几次南方公寓的聚会 后来,才发现洋务难搞,老外也一样实际。大小娱乐报纸你方唱罢我登场,一片繁荣景象。但在北太平庄一带遛遛,心里依然凄凉。机会看上去却很多无从入手。于是电影研究得越来越少,社交能力越来越强。几个同病相怜的偶尔朋友相聚,在北航大排档喝闷酒,猜拳行令时开口就是:“人在江湖漂呀,谁能不挨刀呀!一刀,两刀……”

<东京之夏>

后来有人说,你选择小偷这样一个角色作为主要人物缺乏普遍意义,不符合你记录这个时代的创作意图。我觉得要谈一个作品里的角色有没有普遍性并不代表他具体的社会身份是什么,而提出你是否能从人性的角度去对这个特定的角色扭转。

我之所以要小偷这个感兴趣的角色,是因为他给了我提供了这样一个角度,通过这个角度去切入可以表现出一种很响的关系转换。比喻成小武的朋友小勇,他本来也是个小偷,通过贩私烟、开歌厅,摇身一变,变成了当地有头有脸这里存在一个价值关系的转换:贩私烟→贸易,开歌厅→娱乐业,像小勇这样的人在这样一个世界里可以通过这种方式如鱼得水地变来变去,不断改变自己的社会地位。只有小偷,到什么时候他也只是个小偷。

我的这种审美偏好,可能多少来源于我对博尔赫斯小说的阅读经验。当然我读的是中文译本,所以我没办法去评判他原来的文字。通过译本,我所接触到的是一个不带修饰成分的具体文字意象,博尔赫斯用这样一种简洁的文字通过白描为我们构筑了一个野羊迷离的想象——这正是我在拍电影的时候非常想要实现的。像《小武》里梅梅吻了小武以后那一组镜头的安排,画外配上了吴宇森《哺乳双雄》里音响的,目的是想制造这样一种间离的效果:使我们的感知能够来回地在现实和非现实的两个层面上自由地进行穿梭。

<一个来自中国基层民间导演(对谈)>

但电影开播后,我一进了杨德昌细心安排的世俗生活中。这是一部家庭、关于中年人、关于人类的电影。故事从吴念真吃的中产阶级延伸开去,展示了一个“幸福”的华人标准家庭背后的真相。我无法将这个电影的故事一出,因为整部影片都蕴含着“幸福”真相让人紧张而心碎。结尾一个孩子紧张而心碎。我才七岁,但我觉得我老了”更让我黯然神伤。杨德昌的这篇杰作平实地写了生长之压力,甚至让我感受到了窒息的喘息。我无法将《一一》与他从前的电影相联系,因为杨德昌真的超越了自己。他可贵的生命经验终于没有被喧宾夺主的理念打断,在缓慢而痛苦的剥落中裸露,暴露了五十岁的真情。而我自己也在巴黎这个落雨的下午看到了2000年最精彩的电影。

<谁在开创华语电影的新世纪>

我的方法是根本不介入那些所谓的圈子事务,更对其中的恩怨不感兴趣。在北京,相对来说我自己是一个独立的系统,虽然有些封闭,但我在其中可以将焦点集中在自己的工作上。从一开始我就对自己的创作有一个比较完整的规划,希望能够逐步在电影中建立了自己的精神世界。这是一个非常紧张的工作方式,让我不可能在意创作之外的事情,包括影展的得失和被占有的好坏。这两者都不是我的终极目标,让我焦灼的永远是艺术上的问题,而艺术问题是你自己的事,与圈子相关,与他人相关。

<经验世界中的影像选择(笔谈)>

我特别喜欢安东尼奥尼说的一句话,他说你进入一个空间里面,要先沉浸十分钟,听这个空间里的诉说,然后你跟它对话。这几乎是我创作以来一直以来的一个信条,我只有站在真正的实景空间里面,才能知道如何拍摄之前的戏,我的分镜头大概也是这样形成的,它对我的帮助真是特别大。在空间里面,你可以找到一个东西,感知它,然后聆听它。

我拍了很多空间。火车站、汽车站、候车厅、舞厅、卡拉OK、台球厅、旱冰场、茶楼……后期剪辑的时候,因为篇幅的限制,很多东西不得不拿出来,我在这些空间里面找到了一个节奏,一种秩序,就是地方都和旅途有关的东西,我选择了最符合线路的东西。

电影是一个工业,拍电影是一个非常有计划性的作品,一个导演独立制片的方法也是为了尽量减少工业的束缚和束缚。这样的束缚不仅仅是制片人的压力,电影审查的控制,电影制作方法本身也是一种规范,DV最后人一种摆脱工业的快感。在拍公共站的时候,当地的汽车先带我们去煤矿拍了一个工人俱乐部。出来以后,就是电影里那个地方,正好有一些人在等车。太阳已经开始下来,一下子就被击中的感觉。我就拍这个地方,一直拍,一直拍,拍了很多东西。当我拍那个老头儿的时候,我已经很满意了,他很有勇气,我一直很耐心地拍他,当我的镜头跟着他上车的时候,突然有一个女人就闯进来了,我的录音师说我那一刻关系都发抖了。我注视她的时候,她的背景是非常平板的工人宿舍区,为此我特别有一种紧张感,就一直跟着拍;然后另一个男人突然进去了,什么,不知道,最后两个人都掉了。整个过程里面,我觉得他们每分钟,都是上帝的赐予。

<《公共场所》自述>

我还是习惯下午在黄亭子见人:约朋友举杯叙旧,找仇家拍桌子翻脸,接受采访,说服制片,恳求帮助,找高人指点。酒喝得话可热闹,我家乡汾阳产汾酒,常有名人题词。猛然想起不知谁的一首诗:有酒方能意识流,大块文章乐未休。于是又多了一些心理活动。在推杯换盏时心里猛地一沉,知道正事未办,于是悲从心起。话突然少了,趴在桌子上看蜡烛光跳动,耳边喧闹渐抽象,有《海上花》的意境。随即想起年华老去,自己也过上了混日子的生活。感觉生命轻浮肉身沉重。像一个男人那样古怪地离老席,在突然回家的黑暗中恍然看见童年往事。知道自己有些醉意,便对司机师傅说:有酒方能意识流。师傅见多了,不会有响应,天亮后此人便又会醒:向人赔,与人握手,全然笑不知自己曾如此催促,丑态百出。

到了下午,又在等人。客人迟迟迟不来,心境已然没有了先前的午动,配合下午清闲的气氛,站起来窗外望去。外面的人们在白太阳下骑车奔忙,不知在看着什么样的场合。心感苍生如雀,原来有些忧伤。突然进来一位中年女子,点了一杯酒让小陈放张信哲的歌,歌声未起,哭声先出。原来这酒吧也是可以哭的地方。

现在再去黄亭子,酒吧已经拆掉了,变成了土堆。这是一个比喻,一切皆可化尘而去。于是不得不抓紧电影,不为不朽,只为可以中落泪。

<有酒方能意识流>

分享