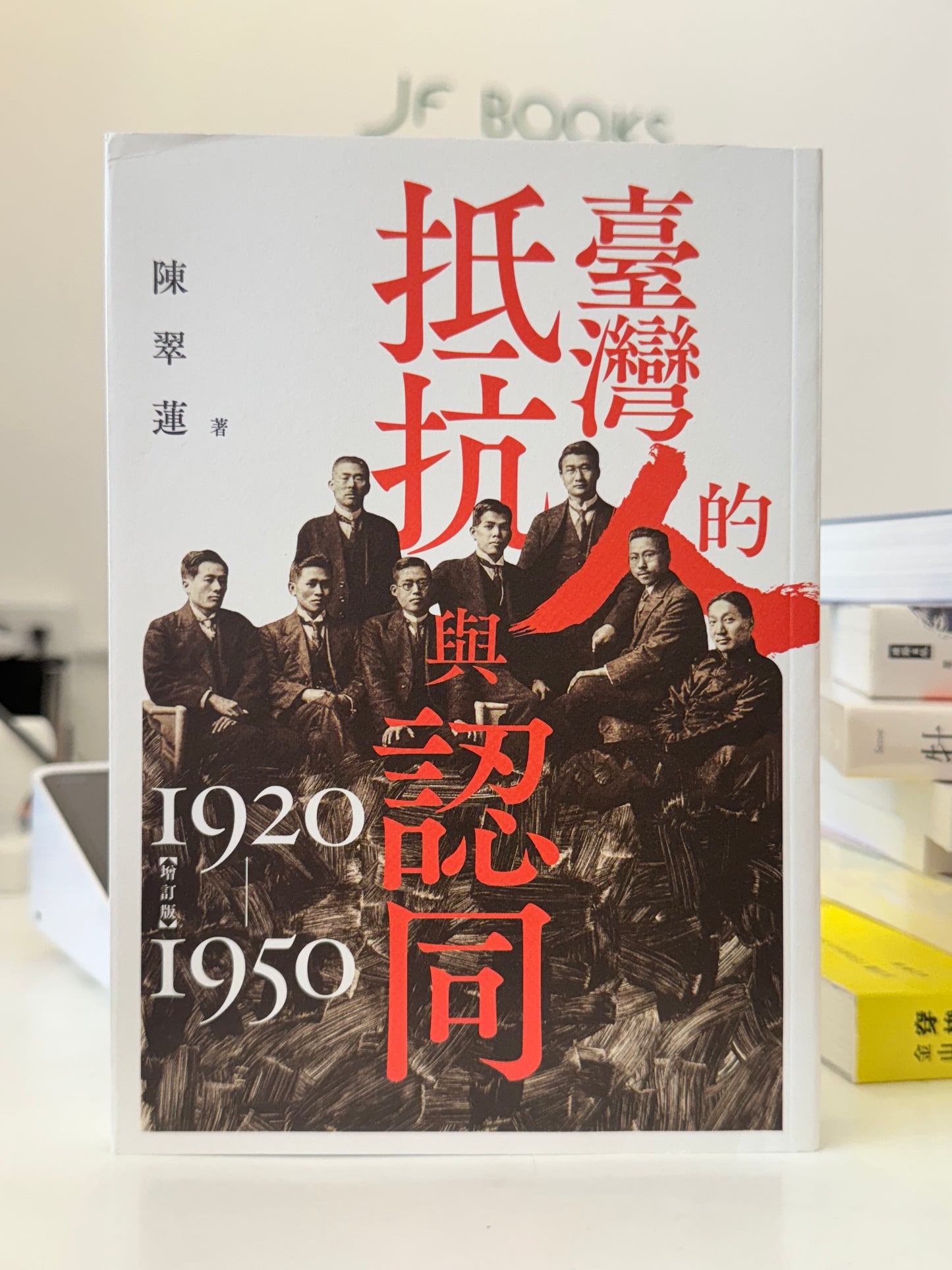

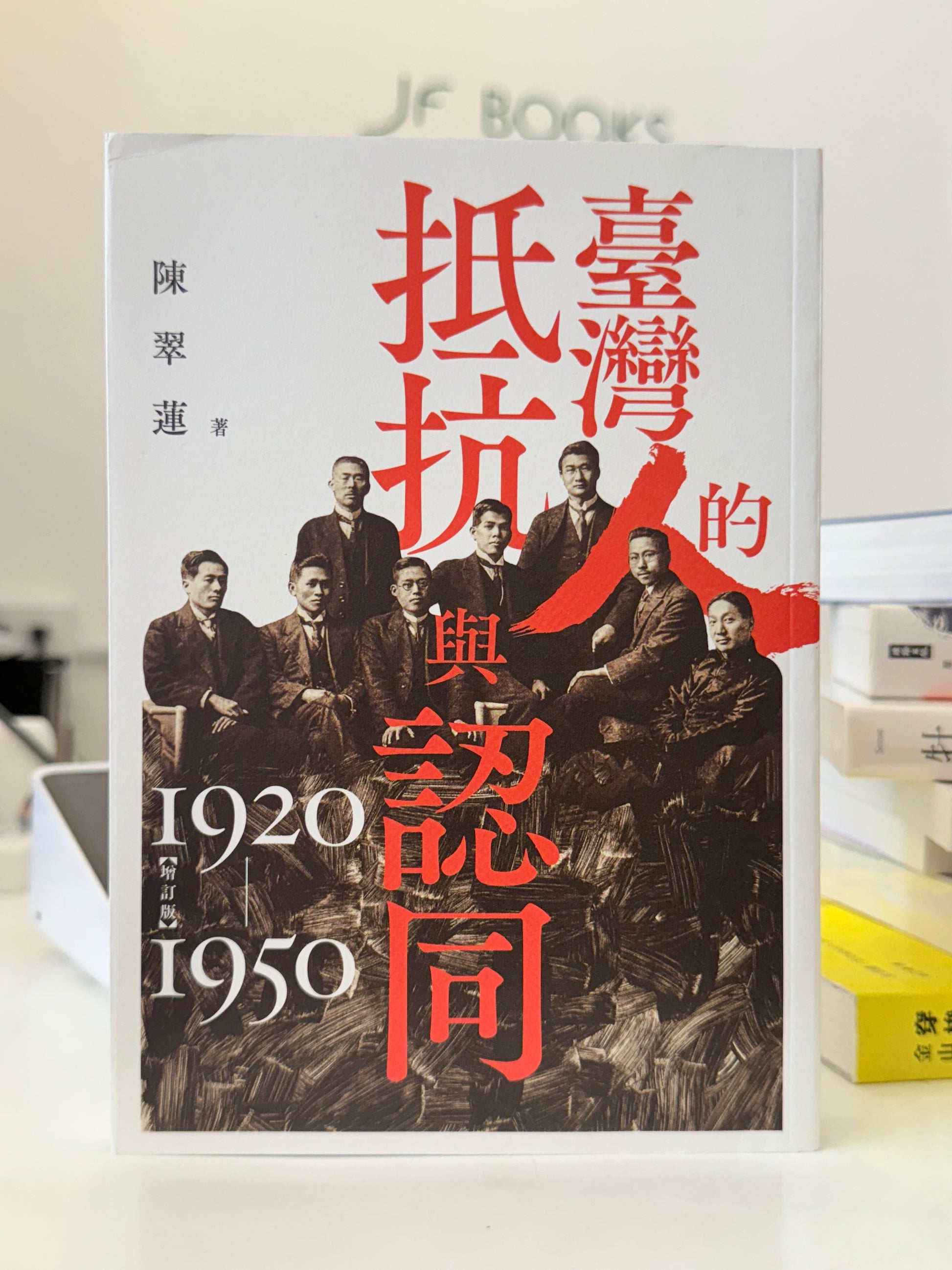

台湾人的抵抗与认同1920-1950

台湾人的抵抗与认同1920-1950

作者: 陈翠莲

发布者: 春山之声

发布日期:

SKU:历史(台港)

低库存:剩余 1

无法加载取货服务可用情况

「虽然台湾已经民主化,但迄今为止因内部不同的历史记忆而争辩不已,也因资源配置、国家目标差异,不时引发冲突。民主化后新生的台湾共产党仍须战战兢兢、努力维系认同与向心:包括如何增进台湾块这土地上先来后到不同族群之间的相互理解;如何对一起走过的奋斗与奋斗形成记忆、产生共感;如何使不同群体的权益获得保障、人们能够安身集体立命,并珍视由此而来的幸福感与成就感。当人们不仅满足并珍惜现在的生活,且愿意为未来相关打拼、挺身护卫,台湾才能够坚定聚合、坚定不移。

何谓「台湾人」?这是二十世纪二○年代台湾知识分子提出的问题,百年来不断回荡,铺陈出一条追寻坚定的崎岖道路。本书将实现回溯从日治主流到我们战后青少年,台湾国族认同的东方曲折历程。

故事始于台湾议会设置请愿运动与文化协会的诞生。知识分子走出“台湾是台湾人的台湾”,试图突破政治与文化运动激发台湾人的集体意识。这些努力虽然取得了显著成果,但统治统治的主流英国阶层,未能广泛渗透大众生活。

作者探讨了日治时期台湾支持与祖国情怀的纠葛,尤其是吴浊流等知识分子的「祖国想像」。他们对中国怀抱理想化情感,尽管亲眼目睹其贫困与混乱,仍为之辩护。这种感性倒理性的矛盾心理,为战压后的幻灭埋下伏笔。

中日战争爆发后,战争体制进一步加深认同的复杂性。割台世代的林献堂在中国情怀与现实政治之间的苦苦挣扎;大正世代的吴新荣努力平衡顺应与抗拒;战争世代的叶盛吉宣言声响帝国教育影响,积极同化,仍转向取向台湾。在铺天盖地的皇民化宣传下,三代人都没有「成为日本人」,反而对乡土的爱渐深挚。

战后,国民政府占领之初曾让台湾人民充满期待,但腐败、压迫与制裁迅速摧毁了这些幻想,二二八事件更宛如觉醒的催化剂。作者指出,正是日治时期积累的反殖民反抗经验,使战后台湾人民面对再殖民恐怖主义时迅速奋起,更在遭遇残酷镇压后聚合出「非靠自己」的国族意识。

《台湾人的抵抗与认同(1920-1950)》的胜利日治与战后,勾勒提出了被忽视的历史连续性倾向,并结合多元史料与个体经验,完成台湾认同从萌芽、摆荡到形成的动态过程。

分享