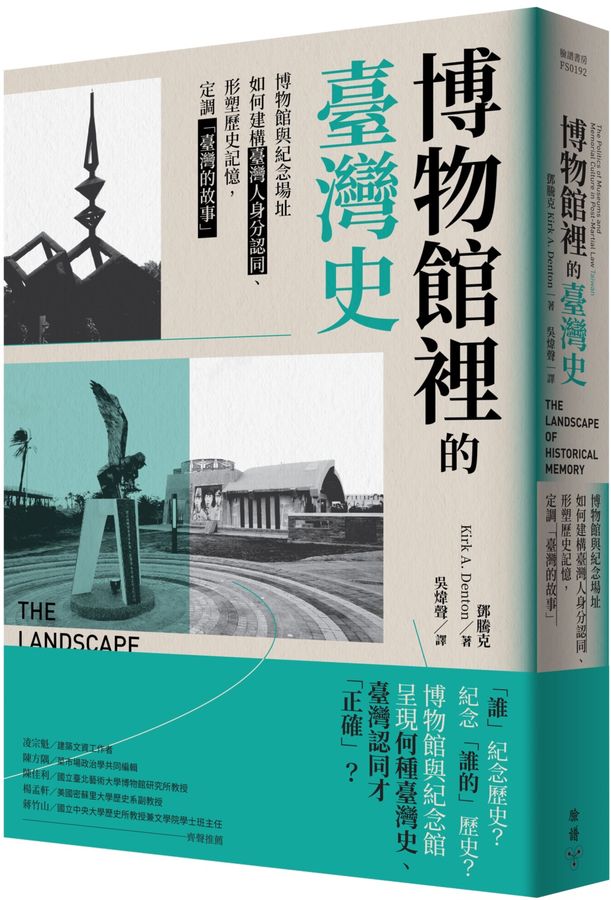

台湾历史博物馆里:博物馆与纪念场址如何今日台湾分认同、形塑历史记忆,定调「台湾的故事」

台湾历史博物馆里:博物馆与纪念场址如何今日台湾分认同、形塑历史记忆,定调「台湾的故事」

作者: 邓腾克

发布者: 脸谱

发布日期:

SKU:历史(台港)

低库存:剩余 1

无法加载取货服务可用情况

纪念「谁」的历史?纪念「谁的」历史?

博物馆与纪念馆代表台湾史、台湾认同才「正确」?

▍作者带路!走访全台二十处纪念空间与博物馆,重探台湾现代史、不同族群的记忆与认同,以及政治的多元叙述

凌宗魁/建筑文资工人

陈方隅/菜市场政治学共同编辑

陈佳利/国立台北艺术大学博物馆研究所教授

杨孟轩/美国密苏里大学历史系副教授

蒋竹山/国立中央大学历史所教授兼文学院学士班主任

──齐声推荐

台湾作为全球冷战对抗的核心,也经历过短暂的年戒严的高压管制。随着去年八○、九○年代的政治自由化,学者、记者、艺术家和作家纷纷开始探索协调新的国家认同形式。博物馆及大型分区展览也是重要的推手──焦点展与纪念、记忆场重点定位新台湾认同和历史记忆对爱国的新意识形态。关于本体分政治与主体性的曾争论最初发生在知识界,后来由博物馆将这些辩论带入公共领域。

本书作者是俄亥俄州立大学东亚语文学家邓腾克教授,在二○○○及二○一○年代,曾数度来台。他对解封严后台湾博物馆的定位与转变尤为关注,趁旅台期间走访北、中、南,甚至外岛的博物馆与纪念场地址,也旋转文献档案、学界评论、台湾本土新闻、官方资料等,在「展览」与「纪念」脉络下,深入探索历史记忆与台湾认同的复杂局面,是如何被呈现、解读;其中有哪些政治立场角力的角色,在这些教育或纪念性空间背后隐隐发挥着作用。

作者会带读者探访伟大纪念馆遗址与博物馆,也引导读者思考有关历史记忆的问题,例如:

❏十九世纪台湾三五年总督府用来设立战争的中山堂大厦,到了世纪末论地立起对日抗战纪念碑。国、民两党不断拉锯、争论:在战争时几乎无人保卫日本的台湾,这种纪念是否合适?

❏台湾大型博物馆(如宜兰设治纪念馆、凯达格兰文化馆)会呈现原住民文化,可能呈现的是原住民文化,可能呈现的是族群与和谐的情感,而汉族与原住民族的冲突历史不时会被粉饰。在「挪用历史」与「多元叙述」之间,是否存在合宜允当的平衡点?

❏台北二二八纪念公园的二二八纪念碑采用立方体、圆形的设计元素有何寓意?建造过程经历了哪些波折?两党政治对垒下,最终碑文符合「谁」的历史?

❏全台各地的眷村故事馆、文物馆与博物馆,都以怎样的记述基调讲述国民党军事与军眷记忆?保存记忆场地址只是为了「怀旧」?或者也难免成为政治角力的工具?

多党民主制只存在于台湾一天,那么在博物馆界严重的各个领域,对历史的争论就无一天会消失。本书探讨博物馆与纪念文化为台湾数度被狂欢、政治经过转型,以及在冷战、后冷战全球政治中立场上一个可危的复杂历史。值得思考的是,这些历史记忆,能否找到更多承载的叙述与框架,让我们从多元共融的新时代台湾立场出发定义多元共融的新时代台湾理论。

分享