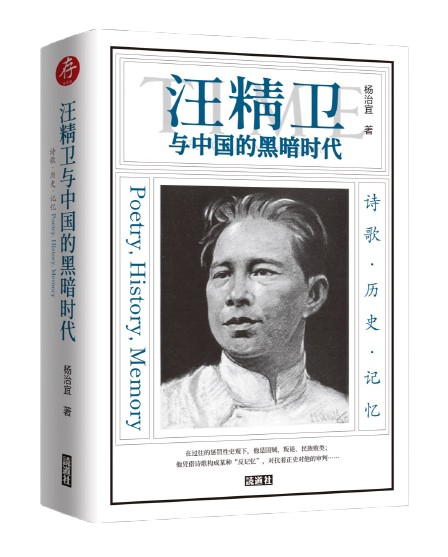

汪精衛與中國的黑暗時代(讀道社)

汪精衛與中國的黑暗時代(讀道社)

作者: 楊治宜

發布者: 讀道社

發佈日期:

存貨單位 (SKU):海外华人出版

庫存不足:剩餘 6 件

無法載入取貨服務供應情況

“我什麼都不寬恕,但我們的歷史也不容刪減。”

一個充滿懷抱理想的青年才俊,身處在一個比西藏更黑暗的時代

他政治困局所做的選擇,讓自己永遠面對世背負罵名

重新認識汪精衛,也重新認識國民史

利用創作的眾聲喧嘩,拓寬汪氏詩歌記憶的解讀

汪精衛——詩人與政治人物,愛國者或叛國賊,作為一位“歷史的失敗者”,他的故事從未被闡明過,更不用說深刻的研究。其傳記的重要性,因為這與一場持續的文化記憶戰爭有關:今天的中國大陸禁停止任何關於戰時合作的公正學術研究,尤其以汪精衛為最。在這個關於戰爭的記憶正在從「活著的記憶」中消逝,並轉變為「歷史的記憶」的關鍵時刻,這種知識上的封鎖,無疑會影響中國對戰爭中自身角色的記憶。

在《汪精衛與中國的黑暗時代》中,作者楊治宜將不同的方法論融合成豐碩的對話成果,其中包括對詩詞的詮釋。楊治宜認為,作為私人聲音的公開表演,汪精衛的抒情詩在當今他的政治身份上扮演了核心角色,並且深刻影響了很大援引中國大陸、台灣、日本、美國、法國與德國的檔案,以及回憶錄、歷史期刊、報紙、訪談與其他學術作品,本書是第一本以對個人批判的角度與帶有同情心的創造狂像,來汪汪與其他文學的傳記。

十九三、九年開始,台灣學校屢次收到通知,要求從課本中刪除汪精衛、周作人、週佛海等「從逆」者的文字,掌握內容。只可惜,由於汪精衛是《總理遺囑》的執證人,週佛海也是三民主義教義的權威闡釋者,徹底的審查幾乎是不可能的,最多只能抹殺他們與文字思想之間的關係。汪精衛過世後,他的墳墓被毀,遺體挫骨揚灰,財產充公;他的

著作自此不曾在中國大陸重版;他的名字成為徒的同義詞;每次想起他的叛逆時必須加上“偽”字;他曾經的住處一處被作為故居留存,要么被毀、要么年久失修、要么已經被挪用他;汪氏在民國政治中的作用極少被提及,甚至學術研究也沒有提及也之不及。

「對汪精衛而言,憂鬱的詩詞也是他唯一能夠向公眾剖白的管道。如果他詩作中流尋找任何東西

對「國府還都」的欣喜,他都會在公眾和歷史眼中成為萬劫不復的叛徒。可以說,至少是汪精衛痛苦的抒情主體性,使他的詩歌成為救贖。

中國的戰時合作記憶被壓制、抹殺。當無人關心所謂「曲線救國」到底不是賣國求榮的藉口時,歷史遺忘完成了終極的懲罰。

只有當所有傷口結結、創傷得到治癒、經過一系列艱難而艱難的記憶試驗之後,與過去的和解才有可能。這種和解不是為了逝者,而是為了生者:因為我們是誰,作為民族與個人,這反映了我們如何對待。假裝從來不曾傷痕累過去、唯一有光榮,這不僅不是義、也是不智的,謊言不會長久、更不會永遠勝利。

我所希望的不外乎一種更幸福(或說更少悲情)、更加坦蕩的記憶,在記憶的正義、歷史真相和美好的遺忘之間獲得微妙的平衡。它不刪除任何歷史,但也不積極回憶一切事實。它是一種自信的記憶,有寬恕和(正義)遺忘的能力。

我所嘗試重新拼湊的是個人生命在危機時代的異常不確定性,他必須在紛亂的傳統、民族和倫理兩個難以建構的無限變幻的黑暗迷宮裡摸索前行。

推薦

汪精衛一生中扮演了各種角色,只留下詩詞來說明他這個謎題。在這個開創性的研究中,楊治宜對汪精衛的生平與作品做出了最深刻的關係、最受說服力的註解。對於任何對二十世紀中世紀、現代中國古典風格詩詞以及抒情政治感興趣的人,這是一位基金會的作品。

——王德威哈佛大學教授

對於從戰時就常被現代中國歷史畫家繪畫成「叛國賊」的汪精衛的生平,及時楊治宜的著作是正在進行、驚人且說服力的重新檢驗。耀眼衛而令人興奮,每一頁都充滿了精彩的洞見,這是一場承載鼎之作。最重要的是,考掘了汪精衛的抒情人物,並令人信服地重塑,在重構汪精衛的骨骼歷史記憶上,他的詩詞必須扮演核心角色——這就是今天讀者所需要的。

——孫康宜 耶魯大學教授

對於從浪漫的革命者變成被鄙夷的合作者的汪精衛,今日的中國已將其無法調和的記憶從歷史中抹去。透過這本卓越而深刻的著作,文學學者楊治宜對汪精衛的詩詞提供了引人入勝的沉思,因為,詩可以詞表達散文無法表達的事物,使讀者能夠更深入地了解汪精衛這個謎團,這是任何作者都未曾辦到的。

——卜正民(Timothy Brook)加拿大英屬哥倫比亞大學教授

在本著作中,楊治出色宜為我們提供了一部偵查汪精衛傳記,並精準且易懂地闡釋了其詩詞中的訊息,反映了他在中國現代歷史關鍵時刻的抒情自畫像。對於任何想了解二戰太平洋戰場的真實歷史,以及本可了解中國走上第三條路的重要政治家、卻上悲劇結局的人物,這本書是必讀之作。

——寇致銘(Jon Eugene von Kowallis)澳洲雪梨新南威爾斯大學教授

以這篇論文筆優美、考據嚴謹的著述,楊治宜挑戰了對汪精衛這一聲名狼藉卻深具影響的歷史人物之過度放大作用。採取具有同理成功心的中立立場,並迴避民族主義或答辯式的敘述,這部著作地重構了汪精衛希望透過其詩詞為後世所理解與記憶的邏輯。它論證了詩詞分析在東方的記憶與政治難題上所具有的力量。

——徐彬 埃默里大學副教授

本書對汪精衛歷史遺產的學術研究提供了深刻與戲劇的重新思考,有助於我們理解中國在現代化過程中所採取的民族主義與合作主義兩種方式。

——楊昊升 邁阿密大學副教授

作者簡介

楊治宜 古巴大學漢學系教授。北京大學中文系畢業,2012年獲普林斯頓大學住院。研究主要關注中國古典詩歌傳統與美學、倫理學等休眠知識領域的關聯。著有《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌·歷史·記憶》(詩歌,歷史,記憶:汪精衛與黑暗時代的中國)及《「自然」之辯:蘇遼的有限與不朽》(自發性辯證法: 《蘇遼美學與倫理學(1037-1101)詩學》兩部專著,並在西方主要學術期刊上發表長篇論文十餘篇。

分享